Krebsmedizin – gestern, heute, morgen

Zur Zeit des ersten zm-Heftes und damit dem Ende des ersten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts starb die Mehrzahl der Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen und vor allem an Infektionskrankheiten. Krebs war dagegen eine eher seltene Erkrankung, wobei die betroffenen Patienten allerdings als „todgeweiht“ galten. Dieses Bild hat sich gründlich gewandelt: Im Hinblick auf die Krebshäufigkeit wie auch die Prognose der Patienten.

Demographischer Wandel lässt Krebsinzidenz steigen

Noch führen Herz-Kreislauferkrankungen die Liste der häufigsten Todesursachen an, die Krebserkrankungen aber sind ihnen dicht auf den Fersen und dürften schon in wenigen Jahren zur Todesursache Nummer Eins in den Industrienationen werden. Das zumindest lassen Zahlen vermuten, die das Robert-Koch-Institut zum Deutschen Krebskongress in Berlin bekannt gab.

Demnach erkranken hierzulande jährlich rund 450 000 Menschen neu an Krebs. Diese Zahl wird sich den Schätzungen zufolge bis zum Jahre 2030 mehr als verdoppeln. Es leben bereits jetzt rund fünf Millionen Menschen in Deutschland, die an Krebs erkrankt sind oder waren. Rund eineinhalb Millionen Menschen hierzulande haben dabei eine Krebserkrankung, die in den vorangegangenen fünf Jahren entdeckt wurde. Das verdeutlicht eindrucksvoll die im Mittel über alle Tumore betrachtet doch deutlich längere Überlebenszeit gegenüber früher.

Ursache der steigenden Krebsinzidenz ist die demographische Entwicklung, die durch eine stetig steigende Lebenserwartung der Menschen gekennzeichnet ist. Da Krebs in aller Regel eine Erkrankung des höheren Lebensalters ist, steigt die Krebshäufigkeit mit dem durchschnittlichen Lebensalter in der Gesellschaft an. Das erklärt, warum allein in der Zeitspanne von 2006 bis 2010 die Zahl der Krebsneudiagnosen in Deutschland bei Männern um 17 000 und bei Frauen um 6 400 zugenommen hat. Seit 1990 ist die Zahl der jährlichen Krebsneuerkrankungen um fast 30 Prozent gestiegen und das bei Männern mit 45 Prozent überproportional stark gegenüber den Frauen (14 Prozent).

Längere Überlebenszeiten, steigende Krebsprävalenz

Noch stärker als die Rate der Neuerkrankungen hat nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft im gleichen Zeitraum die Zahl der Menschen zugenommen, die mit einer Krebserkrankung leben. Sie hat sich bei den Männern verdoppelt und bei den Frauen ist sie um rund 40 Prozent gestiegen. Ein Phänomen, das direkt auf die verbesserten Überlebenschancen zurückzuführen ist.

Wie enorm sich bei einigen Tumoren die Behandlungschancen verbessert haben, zeigt das Beispiel des kolorektalen Karzinoms. Rund 60 Prozent der Männer wie auch der Frauen überleben die Diagnose Darmkrebs heutzutage länger als fünf Jahre. Sogar wenn der Krebs erst im metastasierten Stadium entdeckt wird, werden noch mittlere Überlebenszeiten von zwei Jahren erreicht. „Das sind Zahlen, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren“, berichtete Professor Dr. Wolff Schmiegel aus Bochum als Präsident des diesjährigen Deutschen Krebskongresses.

Fortschritte: Prävention und Früherkennung

Andererseits ist der Darmkrebs mittlerweile die zweithäufigste Krebserkrankung und Krebstodesursache bei Männern und Frauen. Für beide Geschlechter zusammen ist er mit 73 000 neu entdeckten Fällen pro Jahr in Deutschland sogar die häufigste Krebsneuerkrankung – auch dies hätte sich vor 100 Jahren niemand vorstellen können.

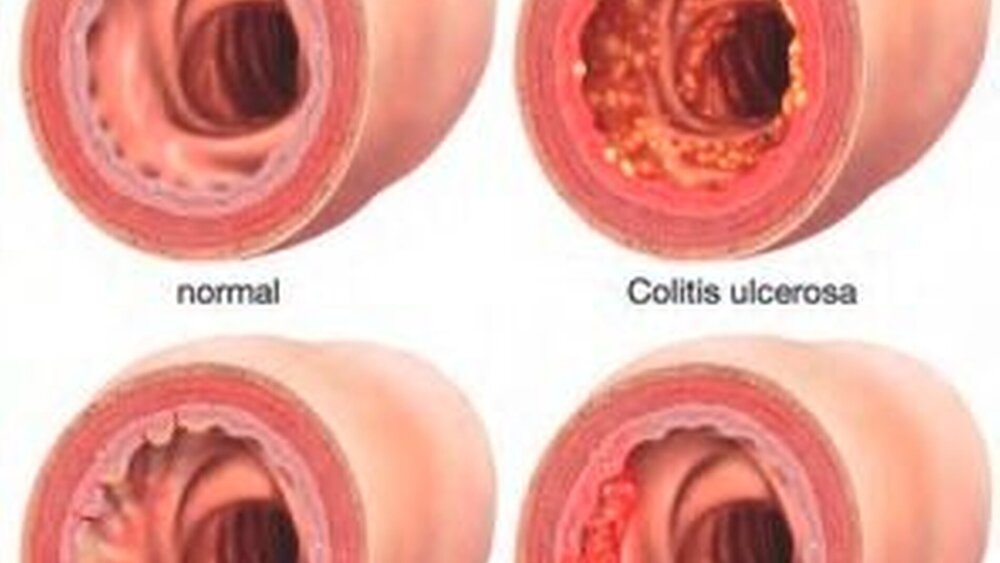

Ganz undenkbar war es zur damaligen Zeit, durch eine endoskopische Untersuchung Krebs in seinen Vorstufen entfernen und damit die Entstehung direkt unterbinden zu können. Auch hierfür ist der Darmkrebs ein gutes Beispiel. Denn die überwiegende Zahl der Tumore entwickelt sich ausgehend von Darmpolypen. Diese aber können per Koloskopie entdeckt und noch während der gleichen Sitzung abgetragen werden, so dass eine Krebsentstehung nicht mehr möglich ist. Entsprechende Vorsorgeuntersuchungen werden Menschen ab dem 55. Lebensjahr angeboten, die Kosten dafür werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Die koloskopische Fahndung nach Krebsvorstufen hätte, darin sind sich Darmkrebsexperten wie Professor Wolff Schmiegel einig, das Potenzial, die Rate an Neuerkrankungen beim kolorektalen Karzinom massiv nach unten zu drücken. Allerdings wird die angebotene Untersuchung zur Darmkrebsvorsorge bislang von der Bevölkerung noch zu wenig genutzt. Auch das könnte sich künftig ändern, da intensiv daran gearbeitet wird, die von vielen derzeit noch als sehr belastend empfundene, notwendige Prozedur der Darmreinigung vor dem Eingriff zu erleichtern.

Die Vorsorge-Koloskopie trägt aber nicht nur zur Darmkrebs-Vorsorge bei, sondern auch zur Früherkennung, da im Fall des Falles Tumore frühzeitiger und damit auch in einem früheren Tumorstadium entdeckt werden, was die Heilungschancen erheblich steigert.

Target-Therapien – neue Säule in der Krebsmedizin

Die Verlängerung der Überlebenszeit der Patienten gründet sich aber nicht nur auf solche Entwicklungen, sondern auch auf die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten. So profitieren die Patienten zunehmend von neuen, zielgerichtet wirkenden Substanzen, die derzeit bei vielen Tumorarten an der Schwelle des Einzugs in den Klinik- und Praxisalltag stehen. Diese so genannte Target-Therapie gilt bereits als vierte Säule der Krebsmedizin neben Operation, Radiotherapie und Chemotherapie. Die eingesetzten Wirkstoffe greifen direkt an Schaltstellen der Regulation des Tumors an und versuchen, diese so zu beeinflussen, dass kein weiteres Tumorwachstum mehr stattfindet.

Wie solche Konzepte aussehen, lässt sich ebenfalls gut am Beispiel des Darmkrebses aufzeigen. Seit rund fünf Jahren bereits steht für die Behandlung der Wirkstoff Bevacizumab zur Verfügung, ein so genannter Angiogenesehemmer. Es handelt sich um einen Antikörper, der gezielt gegen den Wachstumsfaktor VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) gerichtet ist und damit gegen das wohl wichtigste angiogene Protein. Die VEGF-Bildung wird durch den Tumor stimuliert, wodurch dieser praktisch selbst für seine Versorgung mit Nährstoffen sorgt und die Basis für sein weiteres Wachstum legt.

Denn ab einer bestimmten Größe können sich die Tumorzellen nicht mehr per Diffusion versorgen. Sie induzieren über die Bildung von VEGF die Aussprossung neuer Blutgefäße, die Nährstoffe an den Tumor heranführen – eine Strategie, die durch das Abfangen des VEGF durch Bevacizumab durchkreuzt wird.

Antiangiogenese – ein Quantensprung

Zugelassen wurde der Antikörper zunächst nur beim metastasierten Darmkrebs, bei dem er die Überlebenszeiten der Patienten deutlich verlängerte. Die Einführung des Prinzips in die onkologischen Behandlungsmöglichkeiten war wie ein Quantensprung, erläuterte Professor Dr. Joachim Drevs, Freiburg, beim Deutschen Krebskongress.

Inzwischen ist die Angiogenesehemmung ein etabliertes Wirkprinzip in der modernen Krebsmedizin und speziell Bevacizumab wird auch beim Nierenzellkarzinom, beim Mammakarzinom und beim nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom erfolgreich eingesetzt und verlängert die Überlebenszeiten der Patienten.

Schaltstellen des Tumorwachstums blockieren

Antikörper werden mittlerweile in vielen Bereichen der Tumortherapie dazu genutzt, an Schaltstellen des Tumorwachstums regulierend einzugreifen und so die Behandlungschancen zu optimieren. Solche Schaltstellen sind oftmals Tyrosinkinasen, die zum Beispiel Wachstumssignale in die Zellen hineinleiten und damit das Tumorwachstum triggern. Die Blockade solcher und ähnlicher Wachstumstrigger ist das zentrale Ziel der Target-Therapie. Sie wird zum Beispiel schon bei der Behandlung des fortgeschrittenen Nierenkrebses genutzt, bei dem mit Sunitinib und Sorafenib gleich zwei Substanzen verfügbar sind, die sogar mehrere Tyrosinkinasen hemmen.

Auch bei der Behandlung von hämatologischen Tumoren haben Antikörper wie das Rituximab längst zentrale Bedeutung erlangt und sind aus den aktuellen Therapiekonzepten nicht mehr wegzudenken. Speziell das Rituximab hat die Überlebenswahrscheinlichkeit vieler Lymphompatienten nachhaltig verbessert und macht bei einzelnen Lymphomen sogar das Therapieziel der Heilung zu einer realistischen Option.

Ähnlich ist es beim Mammakarzinom, bei dem mit Trastuzumab schon vor Jahren die Antikörpertherapie Einzug in die Behandlung gehalten hat. Der Antikörper richtet sich speziell gegen den auf rund 30 Prozent der Mammakarzinome übermäßig stark exprimierten Faktor HER2 und blockiert so das weitere Wachstum. Trastuzumab hat damit einen Wandel beim Mammakarzinom bewirkt: Galten HER2-positive Tumore bei dieser Krebsform früher als besonders aggressiv und gefährlich, so ist die Prognose der Frauen mit einem solchen Tumor dank der Antikörpertherapie nunmehr deutlich besser als bei vergleichbarem Tumorstadium, aber HER2-negativem Befund.

Trastuzumab wurde jüngst auch für die Behandlung des HER2-positiven metastasierten Magenkarzinoms zugelassen, da sich gezeigt hat, dass auch beim Magenkrebs jeder dritte Tumor HER2 überexprimiert und das Leben der Patienten durch eine entsprechende Antikörpertherapie verlängert werden kann.

Neues Therapieziel: Wandel zur Chronifizierung

Ganz unmerklich haben sich mit den neuen Behandlungsmöglichkeiten auch die Therapieziele bei Krebserkrankungen geändert. Während es vor 100 Jahren darum ging, den Tumor operativ möglichst vollständig aus dem Körper zu entfernen, setzt die moderne Krebsmedizin mit ihren Fortschritten zunehmend darauf, den Tumor in seinem Wachstum zu hemmen und damit quasi in Schach zu halten.

Selbstverständlich steht bei den meisten Tumoren weiterhin am Anfang die Operation, mit dem Ziel der möglichst umfassenden Tumoreliminierung. Allerdings hat sich gezeigt, dass eine vollständige Entfernung eben oft nicht möglich ist, da die Mehrzahl der Tumore erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt wird. Dann aber verbleiben nahezu immer Krebszellen im Körper, die erneut zu einem Tumor heranwachsen können – sei es als lokales Rezidiv oder via Metastasen.

In diesen Prozess versuchen die neuen Strategien einzugreifen und Signalwege, die das Tumorwachstum begünstigen, zu blockieren. Der Tumor soll damit nicht eliminiert, sondern in seinem weiteren Fortschreiten gehemmt werden. Ziel der Behandlung ist somit nicht die Heilung. Vielmehr geht es darum, durch die Therapie den Tumor kontinuierlich über einen möglichst langen Zeitraum in Schach zu halten und die vormals akut lebensbedrohliche Erkrankung Krebs zu einer chronischen Krankheit zu machen.

Dass dies kein utopisches Ziel ist, zeigt das Beispiel von Patienten mit einem fortgeschrittenen gastrointestinalen Stromatumor (GIST), bei denen diese Diagnose früher einen raschen Tod bedeutete, die aber durch die Entwicklung des Antikörpers Imatinib inzwischen viele Jahre lang mit dem Tumor überleben können.

Anders als bei der herkömmlichen Chemotherapie soll die neue Target-Therapie nicht mehr wie mit der Gießkanne auf alle Tumore gleichermaßen verteilt werden. Es wird vielmehr intensiv nach Biomarkern gesucht, die einen tatsächlich zielgerichteten Einsatz und damit eine individualisierte Tumortherapie ermöglichen. Auch diese Entwicklung hat in Anfängen bereits Einzug in den praktischen Alltag gehalten, was wiederum am Beispiel des Darmkrebses zu zeigen ist. Neben Bevacizumab werden bei diesem Tumor auch die Antikörper Cetuximab und Panitumumab als Tumorwachstumsblocker eingesetzt. Dabei zeigte sich in den Studien, dass diese gegen die Anti-EGFR-Antikörper (Endothelium Growth Factor Receptor) nur dann tatsächlich wirksam sind, wenn nicht das k-ras-Onkogen mutiert ist. Ist der Patient k-ras-negativ, so ist der Einsatz der Anti-EGFR-Strategie sinnvoll, ist das Onkogen aber mutiert, so profitieren die Patienten nicht von der Behandlung. Durch Mutationsanalysen kann somit die Therapie direkt gesteuert werden, was den Weg ebnet in eine personalisierte Krebstherapie, wie sie für die Zukunft angestrebt wird.

Krebsbehandlung wird zunehmend schonender

Das Beispiel der k-ras-Mutation verdeutlicht zugleich ein weiteres Bestreben der modernen Krebsbehandlung. So wird in allen Bereichen sehr viel Wert darauf gelegt, die Behandlung schonender zu gestalten, damit das frühere „Schreckgespenst Krebs“ an Bedrohung verliert. Eine Strategie zielt dabei darauf ab, durch eine gezieltere Behandlung, wie sie dank neuer Biomarker wie dem k-ras-Status möglich ist, Patienten, die nicht von der Therapie profitieren, zu identifizieren und ihnen diese zu ersparen und so eben auch deren potenzielle, im gegebenen Fall unnötige Nebenwirkungen.

Auch bei der Strahlentherapie gibt es Fortschritte, da auch diese Behandlungsform durch die verbesserten technischen Möglichkeiten sehr viel genauer und damit auch sehr viel zielgerichteter gegen den Tumor eingesetzt werden kann. Das erlaubt im Zielbereich oft höhere Strahlungsintensitäten, wodurch sich dann aber auch die Behandlung intensivieren und die Ergebnisse verbessern lassen. Auch bei der operativen Entfernung des Tumors ist die Krebsmedizin selbstverständlich schonender geworden als vor 100 Jahren, und das zum einen dank der besseren Operationsverfahren und zum anderen dank der Möglichkeiten der modernen Anästhesie. Ähnliches gilt für die Chemotherapie, die heutzutage längst nicht mehr so belastend ist wie in ihren Anfängen. Es stehen für die Behandlung verschiedener Tumore mehr Substanzen zur Verfügung und es ist vor allem dem konsequenten Einsetzen der Supportivmaßnahmen zu verdanken, dass zum Beispiel Übelkeit und Erbrechen gut zu beherrschen sind und die Chemotherapie insgesamt weniger belastend geworden ist und in aller Regel ambulant durchgeführt werden kann.

Tabus weiter abbauen

Mit den Fortschritten der Krebsmedizin hat sich ein neues Bewusstsein im Hinblick auf Tumorerkrankungen entwickelt. Die Diagnose „Krebs“ wird den Betroffenen heutzutage nicht mehr wie früher verschwiegen und es muss auch nicht mehr hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt werden, dass ein Familienmitglied an Krebs erkrankt ist. Die Betroffenen selbst wie auch ihre Angehörigen können offener mit einer Krebserkrankung umgehen und auch in der allgemeinen Öffentlichkeit sind viele Tabus um das Thema Krebs in den vergangenen Jahren gefallen. Diese Entwicklung ist maßgeblich von den Betroffenen selbst ausgegangen, in erster Linie von Frauen mit Brustkrebs, die bereits frühzeitig Krebs-Selbsthilfeorganisationen gründeten.

Dies hat insgesamt dazu geführt, dass Krebspatienten in vielen Bereichen selbstbewusster geworden sind und ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Ängste und Nöte klar formulieren. Gestützt wird dies durch die psychoonkologische Betreuung, die praktisch jedem Betroffenen angeboten werden sollte. Auch wenn sich diese Forderung bislang noch nicht realisiert hat, wird doch heutzutage – ganz anders als vor einigen Jahrzehnten – vieles getan, um die erkrankten Patienten sowie ihre Familien im Umgang mit dem Krebs und in der Krankheitsbewältigung zu unterstützen.

Organkrebszentren bedeuten Qualitätstherapie

Damit die Aufgaben auch künftig bewältigt werden können, findet derzeit, wie in Berlin beim Deutschen Krebskongress deutlich wurde, ein struktureller Wandel in der Krebsmedizin statt: Um die Behandlungsqualität weiter zu verbessern, werden für die Therapie der häufigen Tumorarten spezielle Organkrebszentren eingerichtet, also zum Beispiel Brustkrebs- oder Darmkrebszentren. Bis Ende des vergangenen Jahres hatten sich bereits 426 dieser onkologischen Organkrebszentren in Deutschland zertifiziert und inzwischen werden bereits 85 Prozent der Frauen mit Brustkrebs in einem solchen Brustkrebszentrum behandelt.

Die zweite Stufe des Programms zur weiteren Optimierung der Krebstherapie beinhaltet die Etablierung onkologischer Zentren, in denen mittelfristig alle bösartigen Tumore behandelt werden sollen. Das soll auch die palliativmedizinische Versorgung umfassen, wenn eine Heilung der Erkrankung nicht mehr möglich ist und es primär darum geht, dem betroffenen Patienten noch eine möglichst lange Lebenszeit zu sichern mit optimalerweise durch die Tumorerkrankung unbeeinträchtigter Lebensqualität.

Christine VetterMerkenicher Str. 22450735 Köln