Komplexe Rekonstruktion nach tumorbedingtem subtotalem Oberkieferverlust

Hintergrund

Tumore der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen werden oftmals erst spät diagnostiziert, da sie relativ symptomarm wachsen können. Bei Erstdiagnose zeigen sich häufig schon eine beträchtliche Tumorausdehnung und im Fall eines adenoidzystischen Karzinoms auch nicht selten Metastasen in der Lunge. Eine umfangreiche Tumorentfernung hat demnach einen großen Defekt zur Folge, der komplexe rekonstruktive Maßnahmen und Folgebehandlungen nach sich ziehen kann. Umso wichtiger ist es, auch anhaltenden und therapieresistenten, unspezifischen Symptomen eine Bedeutung zu geben und diesen im Einzelfall nachzugehen.

Anamnese

Eine 54-jährige Patientin wurde der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit einer seit etwa sechs Wochen bestehenden, kompletten Verlegung der Nasenluftpassage und rezidivierend auftretendem Nasenbluten zugewiesen. Schmerzen oder eine äußerlich erkennbare Schwellung bestanden nicht.

Insbesondere sollte abgeklärt werden, ob das Beschwerdebild auf die vor einiger Zeit durchgeführte umfangreiche implantologische Versorgung des Oberkiefers zurückzuführen war. Besondere Grunderkrankungen bestanden bei der Patientin anamnestisch nicht, sie war immer gesund und hatte niemals geraucht.

Befund

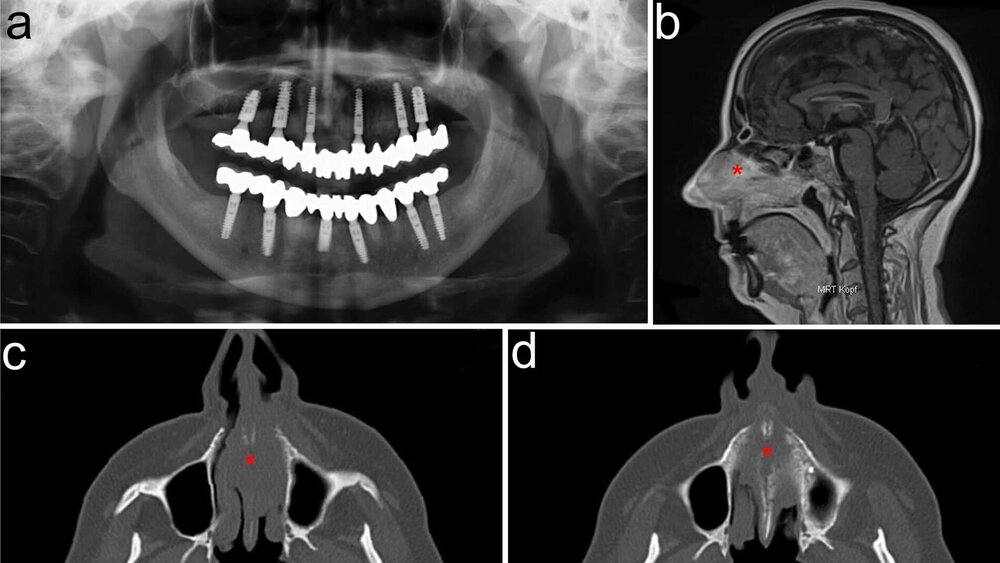

Klinisch zeigte sich bei der anterioren Rhinoskopie eine tumoröse solide Masse, die die vordere Nasenhöhle ausfüllte. Die Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRT) ergaben den Verdacht auf einen Tumor mit Infiltration des Oberkiefers, der Nasenhaupthöhle, des Gaumens und des angrenzender Nasen- Rachenraums (Abbildung 1).

Die histopathologische Aufarbeitung einer Probeexzision erbrachte die Diagnose eines adenoidzystischen Karzinoms (ACC). Das Tumorstaging ergab zwar einen fortgeschrittenen Lokalbefund, jedoch keine Schädelbasisbeteiligung.

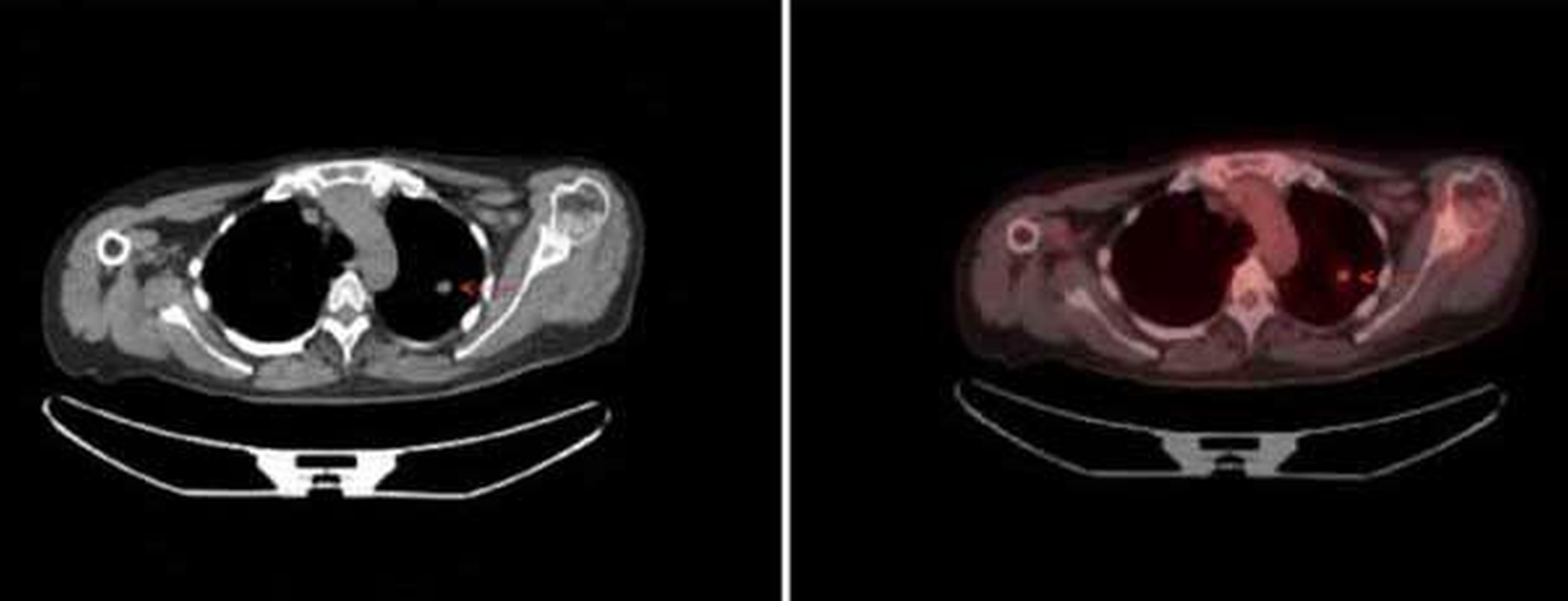

Allerdings ergab sich in der Bildgebung inklusive 18F-2-Fluor-2-desoxy-D-glucose (FDG)-Photonen-Emissions-Tomographie / CT (PET/CT) der dringende Verdacht auf eine Metastase im linken Lungenoberlappen (Abbildung 2).

Therapie

Auf Empfehlung des Tumorboards unseres zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentrums erfolgte zunächst die Resektion des Tumors über ein Midface-Degloving und die provisorische Versorgung der Resektionshöhle mit Tamponade und Verbandsplatte sowie die funktionelle Neck Dissection der oberen Hals-Lymphknotenlevel.

Mehrere knöcherne und weichgewebliche Nachresektionen waren erforderlich, um tumorfreie Ränder zu erzielen. Nach Vorliegen der Resektion im Gesunden (R0) wurde die Patientin in die Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie verlegt und dort die Lungenmetastase minimal invasiv entfernt.

Bei neuerlicher Vorstellung der Patientin im Tumorboard mit der postoperativen Tumorformel pT4 pN0 pM1 G2 R0 wurde eine adjuvante Radiochemotherapie empfohlen, jedoch von der Patientin und ihren Angehörigen definitiv abgelehnt.

Rekonstruktionstherapie

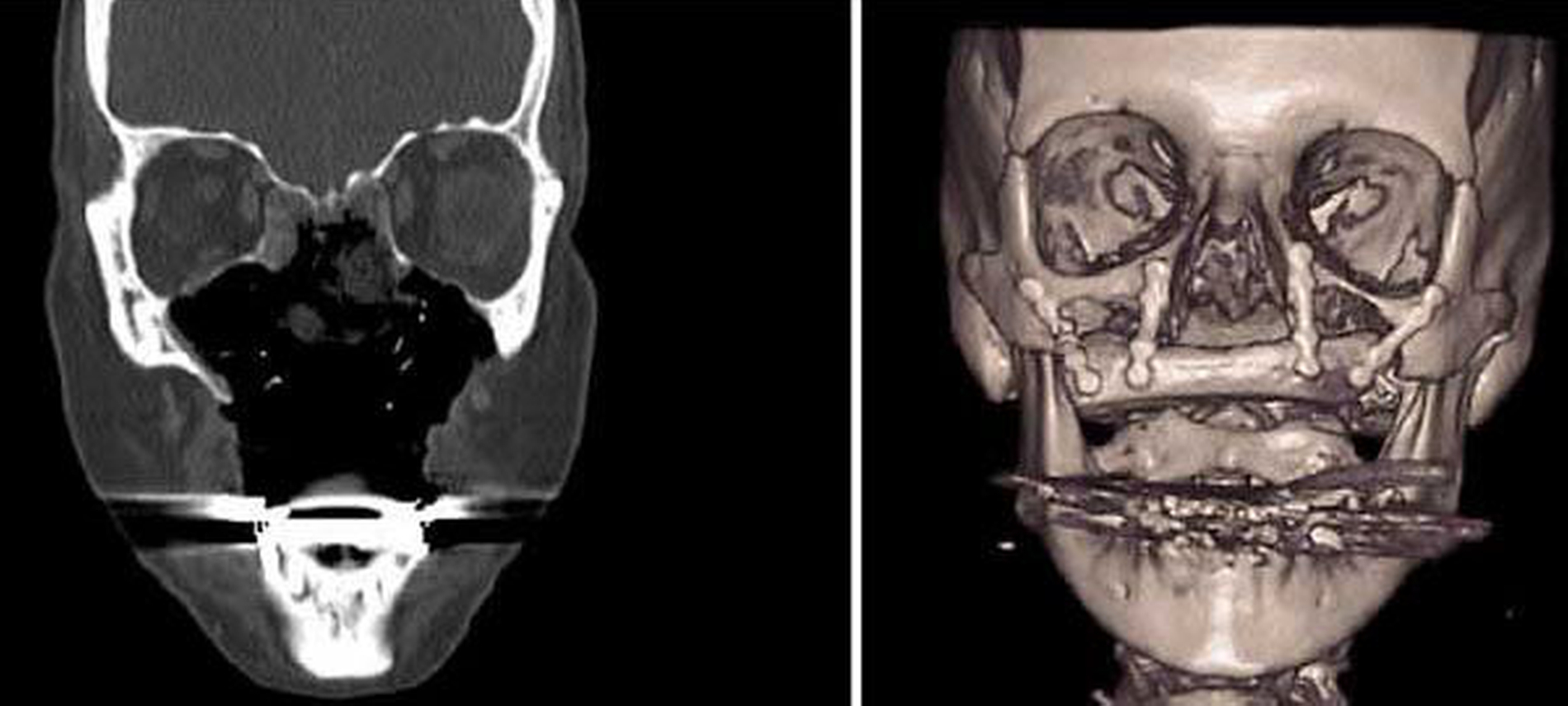

Daraufhin erfolgte die Rekonstruktion des großen maxillären Defekts mittels „Double Flap“-Technik: Für die knöcherne Rekonstruktion wurde ein mikrovaskuläres Beckenkammtransplantat (deep circumflex iliac artery (DCIA)- Flap) von rechts zusammen mit Anteilen des M. obliquus internus entnommen und so im Bereich des Defekts positioniert, dass der Muskelanteil zu den eröffneten Kieferhöhlen und zur Nasenhauthöhle zum Liegen kam. Die osteosynthetische Fixation an den verbliebenen Knochen des Mittelgesichts erfolgte mittels Miniosteosyntheseplatten (Medicon eG, Tuttlingen).

Der Gefäßstiel mit Arterie und Vene des Transplantats wurde intraoral nach Freipräparation an die Fazialisgefäße im Planum buccale anastomosiert (Abbildung 3) angeschlossen.

Während der Operation erfolgte auch die weichgewebliche Rekonstruktion des Vestibulums und des Gaumens mit intraoraler Abdeckung des Beckenkammtransplantats mittels eines freien fasziokutanen Radialistransplantats vom Unterarm links und die Mikroanastomose der Radialisgefäße an die Fazialisgefäße der rechten Seite. Der weitere postoperative Verlauf war komplikationslos. Die Patientin war nach insgesamt sechs Wochen schluckfähig und konnte verständlich sprechen.

Implantatversorgung

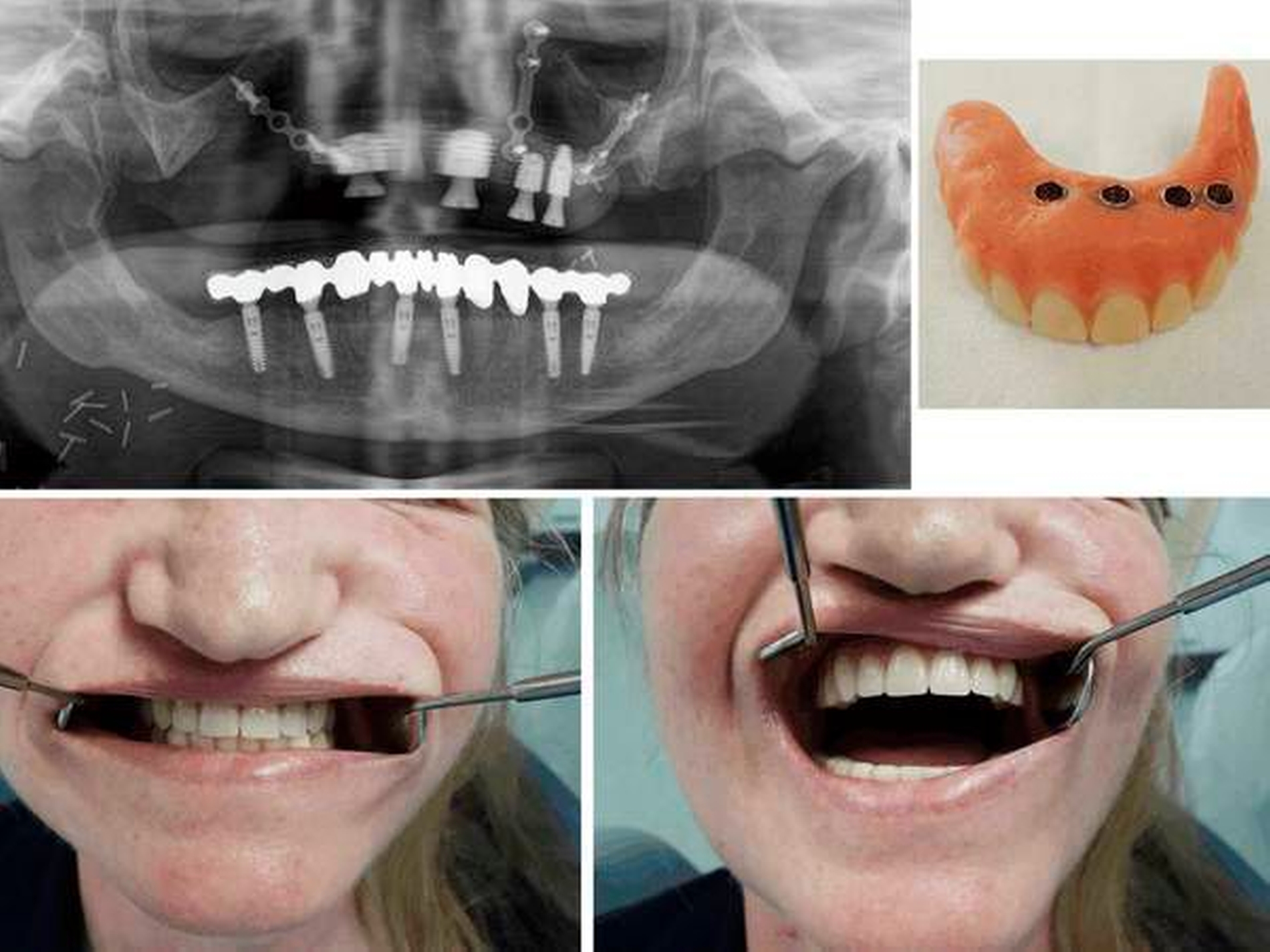

Nach einem Jahr regelmäßiger Nachuntersuchungen mit Rezidivausschluss konnten insgesamt vier Implantate in den rekonstruierten Oberkiefer eingebracht werden (Nobel Biocare, Köln). Dabei wurde eine laterale Miniplatte bei Materiallockerung entfernt. Sechs Monate später erfolgten die Freilegung der Implantate und anschließend die prothetische Versorgung der Patientin mittels eines herausnehmbaren Zahnersatzes (Abbildung 4).

Ästhetische Korrekturen

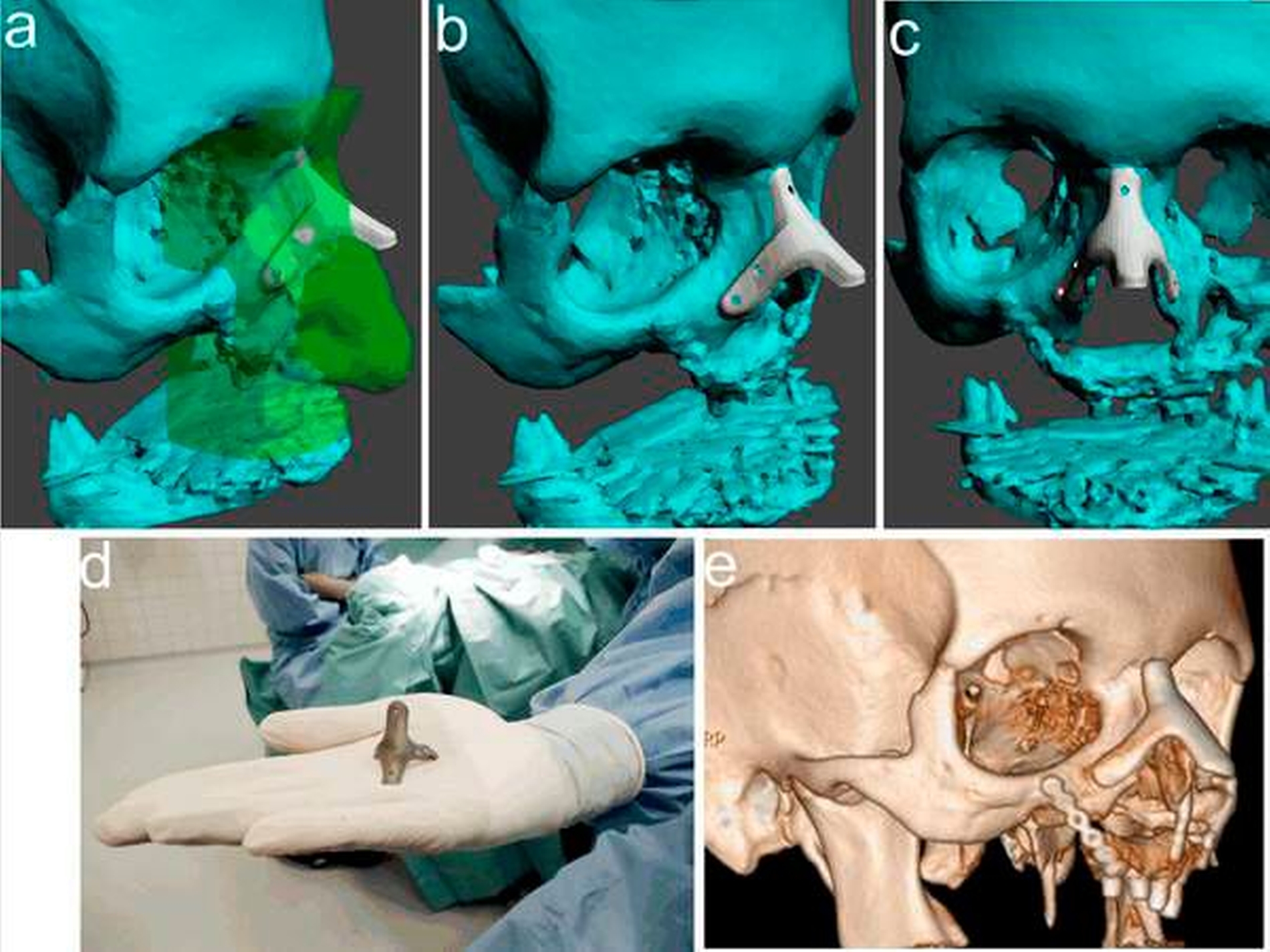

Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass die Nasenspitze bis auf das Niveau der Oberlippe absank. Dadurch stieß die Nase beim Trinken ständig gegen das Trinkgefäß und machte damit Flüssigkeitsaufnahme ohne Strohhalm praktisch unmöglich. Um der Patienten weiterzuhelfen, planten wir eine Rekonstruktion des knöchernen Nasenrückens und damit eine Anhebung der Nasenspitze mittels eines patientenspezifischen Implantats (PSI) aus Titan.

Die virtuelle Planung und Herstellung des PSI im 3-D- Fräsverfahren erfolgte zusammen mit dem Provider mittels CAD/CAM-Verfahren (3di GmbH, Jena). Das PSI wurde durch einen seitlichen, offenen Zugang wie geplant implantiert und mit Schrauben fixiert. Besonders wichtig für das Gelingen der Operation war, dass das PSI komplett mit dem vorhandenen Weichgebe auch von intranasal umschlossen werden konnte (Abbildung 5).

Der weitere Verlauf gestaltete sich komplikationslos, eine Exposition des PSI trat nicht auf, und die Patientin konnte direkt nach der Operation wieder ungestört trinken. Sechs Monate nach dem letzten Eingriff ist die Patientin weiterhin rezidivfrei und mit dem erreichten Ergebnis sehr zufrieden (Abbildung 6).

Diskussion

Unser Fallbericht zeigt die Möglichkeiten einer komplexen Rekonstruktion der Maxilla und der Nase durch eine Dreierkombination verschiedener Verfahren: mikrovaskuläre Lappentechniken, dentale Implantologie mit prothetischer Versorgung und Einbringen eines patientenspezifischen Implantats.

Die Patientin konnte funktionell und ästhetisch rehabilitiert werden und ihre Lebensqualität zurückgewinnen. Das Komplikationsrisiko dieser aufwendigen chirurgischen Maßnahmen war als relativ gering einzuschätzen, da keine adjuvanten Therapien in Form von Bestrahlung oder Chemotherapie vor und nach der Rekonstruktion durchgeführt wurden. Anderenfalls wäre nicht oder nicht in der relativ kurzen Zeitspanne nach Resektion solch eine komplexe Rekonstruktion infrage gekommen.

In diesem Fall hätten wir auf einen Obturator als Zwischenlösung oder sogar definitive Lösung zurückgegriffen. Dieses altbekannte Verfahren rückt neuerdings wieder ins Blickfeld [Bahrami & Falahchai, 2017], ist jedoch nach unserer Einschätzung weiterhin den operativen Verfahren bezüglich Lebensqualität und Komfort gerade bei jüngeren Patienten unterlegen, aber eine Option für zum Beispiel Patienten, bei denen aufgrund des Allgemeinzustandes und Begleiterkrankungen keine weitreichende chirurgische Rekonstruktion infrage kommt.

Trotz gelungener Rekonstruktion und Rehabilitation hat die lokale Tumorkontrolle auch bei einem im gesunden und mit Sicherheitsabstand resezierten Tumor den größten Stellenwert. Somit muss immer eine Abwägung getroffen werden zwischen den verschiedenen rekonstruierenden Verfahren, adjuvanten Maßnahmen und der Rezidivgefahr.

Essenziell bleibt die regelmäßige Tumornachsorge. Die 5-, 10- und 15-Jahres-Überlebensraten von Patienten mit ACC im Kopf-Hals-Bereich sind relativ hoch mit 90, 80 und 60 Prozent im Vergleich zu Patienten mit Plattenepithelkarzinomen mit einer „Allover“-5-Jahres-Überlebensrate von etwa 45 Prozent.

Bei Hochrisiko-Patienten mit Infiltration der Schädelbasis und Fernmetastasen bei Erstdiagnose treten allerdings signifikant häufiger Rezidive auf als bei anderen Patienten mit ACC. Die Drei-Jahres-Überlebensrate trotz Rezidiv liegt jedoch noch zwischen 70 und 80 Prozent. Eine Strahlen- und/oder Chemotherapie hat keinen Einfluss auf die Überlebensraten.

Selbst eine Neck Dissection bei dem vorwiegend hämatogen in die Lunge metastasierenden Tumor, bei immerhin elf Prozent aller Patienten bei Erstdiagnose, bringt diesbezüglich keinen Benefit, obwohl schon bei 20 Prozent der Patienten Mikrometastasen in den Lymphknoten des Halses vorliegen sollen [Ellington et al., 2012; Cordesmeyer et al., 2018; Xu et al., 2018]. Je früher eine Therapie erfolgt, desto besser sind die Überlebensraten. Daher liegt die Chance in einer frühzeitigen Diagnose durch frühzeitiges reagieren auf verdächtige Symptome.

Hierzu gehört, wie auch in unserem Fallbericht beschrieben, die über Wochen ein- oder beidseitig verlegte Nasenatmung und rezidivierendes Nasenblutung. Hier muss unbedingt durch eine Fachabteilung eine Abklärung erfolgen.

Ein weiterer Warnhinweis könnte eine therapieresistente oder sich innerhalb von drei bis vier Wochen nach Therapiestart verschlimmernde craniomandibuläre Dysfunktion sein, die sich bis hin zur Kieferklemme entwickeln kann. Selbst bei jungen Patienten sollte in diesem Fall eine bildgebende Diagnostik, wie ein MRT durchgeführt werden, um einen raumfordernden Prozess auszuschließen [Rustemeyer & Sari-Rieger, 2014; Sari-Rieger et al., 2014].

Fazit für die Praxis

Neu aufgetretene und dann über Wochen bestehende, ein- oder beidseitige Nasenatmungsbehinderungen müssen unbedingt abgeklärt werden. Auch nach subtotaler, tumorbedingten Resektion des Oberkiefers sind komplexe Rekonstruktionen erfolgreich und führen zum Gewinn an Lebensqualität. Nach wie vor hat die lokale Tumorkontrolle den höchsten Stellenwert und bleibt über Jahre essenziell.

Prof. Dr. Dr. Jan Rustemeyer

Aynur Sari-Rieger

Alex Melenberg

Dr. Alexander Busch

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Operationen

Klinikum Bremen-Mitte

28177 Bremen

jan.rustemeyer@klinikum-bremen-mitte.de

Die Autoren haben keinen Interessenkonflikt.

Die Patientin hat ihr schriftliches Einverständnis zur Publikation ihrer Daten und Bilder gegeben.

Literaturliste

Bahrami M, Falahchai SM (2017) Full Mouth Reconstruction of a Skeletal Class II Division 1 Patient with Adenoid Cystic Carcinoma Using an Interim Immediate Obturator and a Definitive Obturator. Case Rep Dent. 2017:5458617. doi: 10.1155/2017/5458617.

Cordesmeyer R, Kauffmann P, Laskawi R, Rau A, Bremmer F (2018) The incidence of occult metastasis and the status of elective neck dissection in salivary adenoid cystic carcinoma: a single center study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. pii: S2212-4403(18)30049-X. doi: 10.1016/j.oooo.2018.01.013.

Ellington CL, Goodman M, Kono SA, Grist W, Wadsworth T, Chen AY Owonikoko T, Ramalingam S, Shin DM, Khuri FR, Beitler JJ, Saba NF (2012) Adenoid Cystic Carcinoma of the Head and Neck. Incidence and Survival Trends Based on 1973-2007 Surveillance, Epidemiology, and End Results Data. Cancer 118:4444-4451.

Rustemeyer J, Sari-Rieger A (2014) Therapierefraktärer myofaszialer Gesichtsschmerz. MKG-Chirurg 7: 43-46.

Sari-Rieger A, Hassfeld S, Junker K, Rustemeyer J (2014) Adenoid cystic carcinoma of the skull base mimicking temporomandibular disorder. Oral Maxillofac Surg 18: 115-118.

Xu MJ, Wu TJ, van Zante A, El-Sayed IH, Algazi AP, Ryan WR, Ha PK, Yom SS (2018) Mortality risk after clinical management of recurrent and metastatic adenoid cystic carcinoma. J Otolaryngol Head Neck Surg 47: 28. doi: 10.1186/s40463-018-0273-z.