Kariesentfernung – Wie viel kann belassen werden?

Die Behandlung kariöser Läsionen mit pulpanaher Ausdehnung an vitalen Zähnen stellt im zahnärztlichen Praxisalltag eine besondere Herausforderung dar. Dabei ist es das Ziel, die Vitalität des Zahnes zu erhalten und eine langlebige Restauration zu etablieren, um die Zahnhartsubstanz möglichst zu schonen und so langfristig zum Zahnerhalt beizutragen. Dabei wird die Frage, wie weit kariöses Dentin entfernt werden sollte, nach wie vor kontrovers diskutiert. Aus kariologischer Sicht stellt das selektive Belassen kariös veränderten Dentins bei sorgfältiger Indikationsstellung und entsprechender technischer Umsetzung eine evidenzbasierte Therapiestrategie bei profunden Kariesläsionen dar. Eine bakteriendichte Restauration ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für einen günstigen Therapieverlauf. Sie kann verhindern, dass Bakterien, deren Toxine sowie Substrate für Stoffwechselprozesse ins verbliebene, kariös veränderte Dentin gelangen.

Univ.-Prof. Dr. Rainer Haak, MME

Universitätsklinikum Leipzig, Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie

Liebigstr. 12, 04103 Leipzig

rainer.haak@medizin.uni-leipzig.de

1987–1992: Zahnmedizinstudium an der FU Berlin

1993–1996: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU/Charité Berlin (Leiter: Prof. Dr. J.-F. Roulet)

1996–2010: (Ltd.) Oberarzt an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Universität zu Köln (Direktor: Prof. Dr. M. J. Noack)

2002: Spezialist für präventive und restaurative Zahnerhaltung (DGZ)

2008: Master of Medical Education (MME)

2010: Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Universität Leipzig

2011–2015: Lenkungsgruppe des Nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Zahnmedizin (NKLZ)

seit 1995: Fachredakteur Zahnerhaltung der Zeitschrift „Quintessenz“

2016–2020: Schriftleiter „Oralprophylaxe und Kinderzahnheilkunde“

seit 2017: Herausgeber „GMS Journal for Medical Education“

2021–2022: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung e.V. (DGZ)

Wann ist eine selektive Kariesentfernung indiziert?

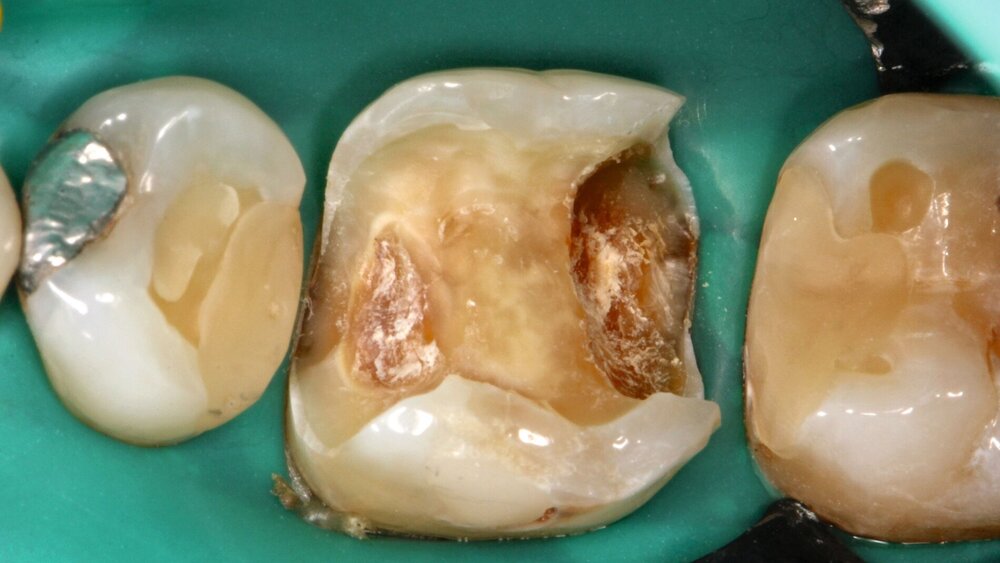

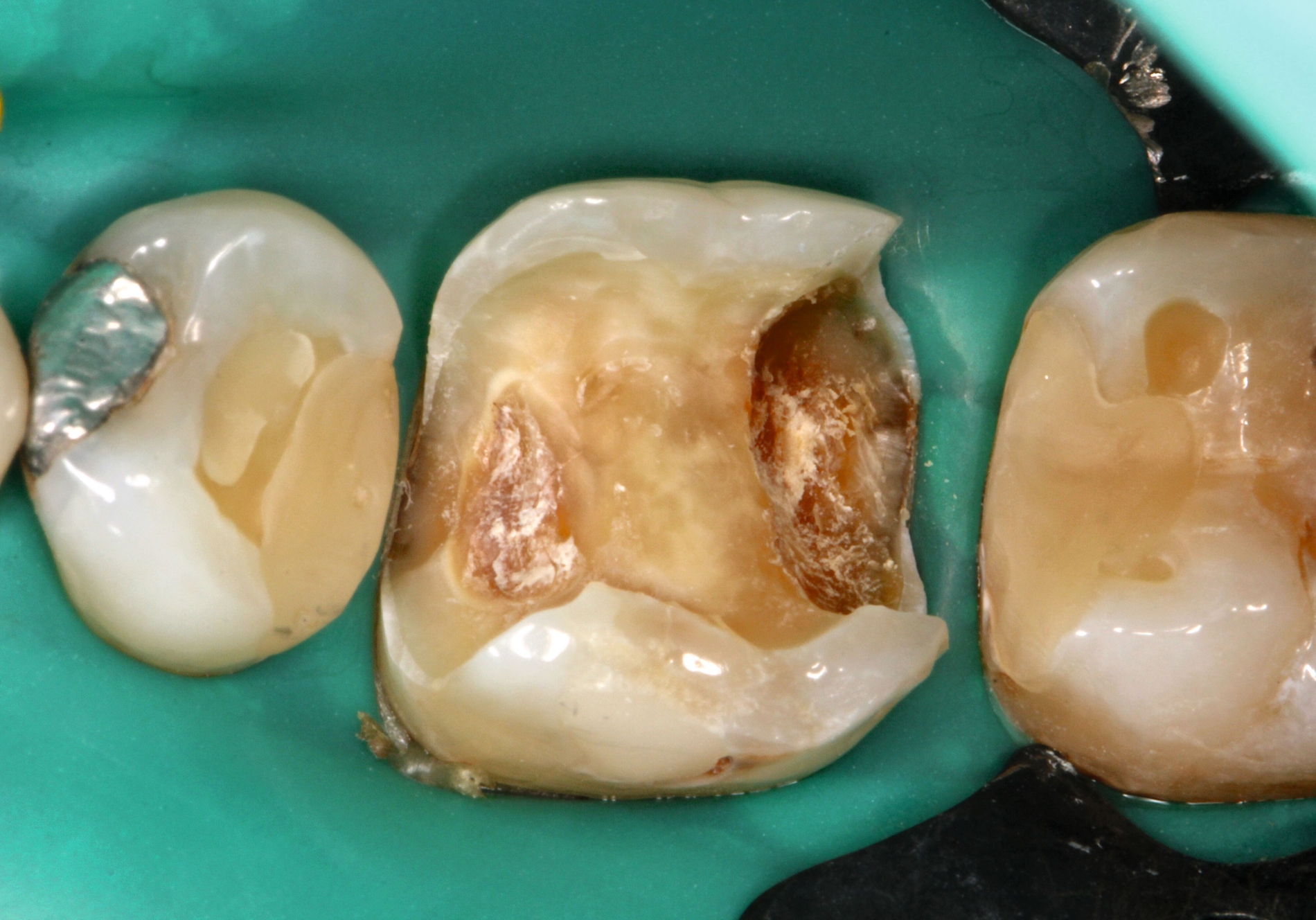

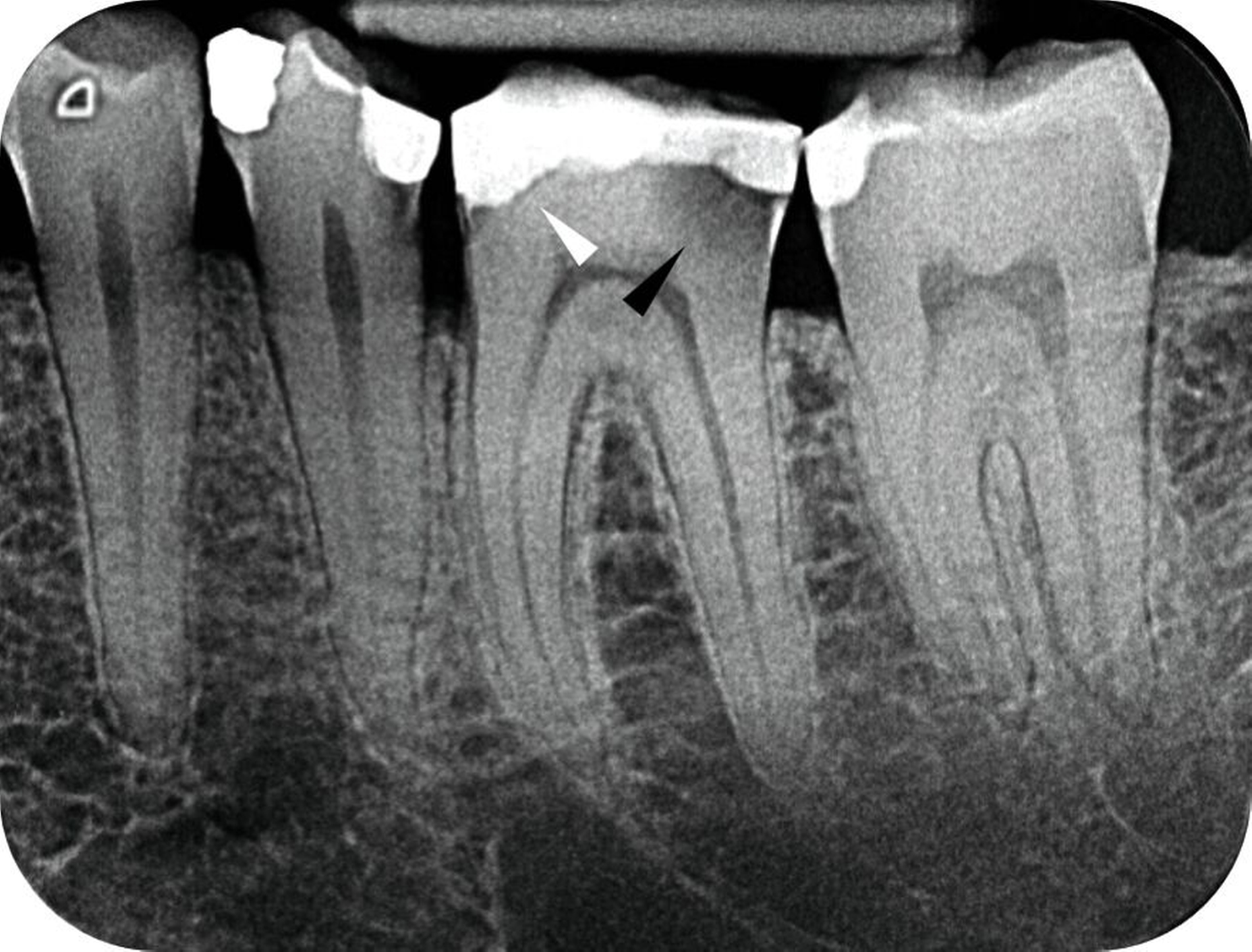

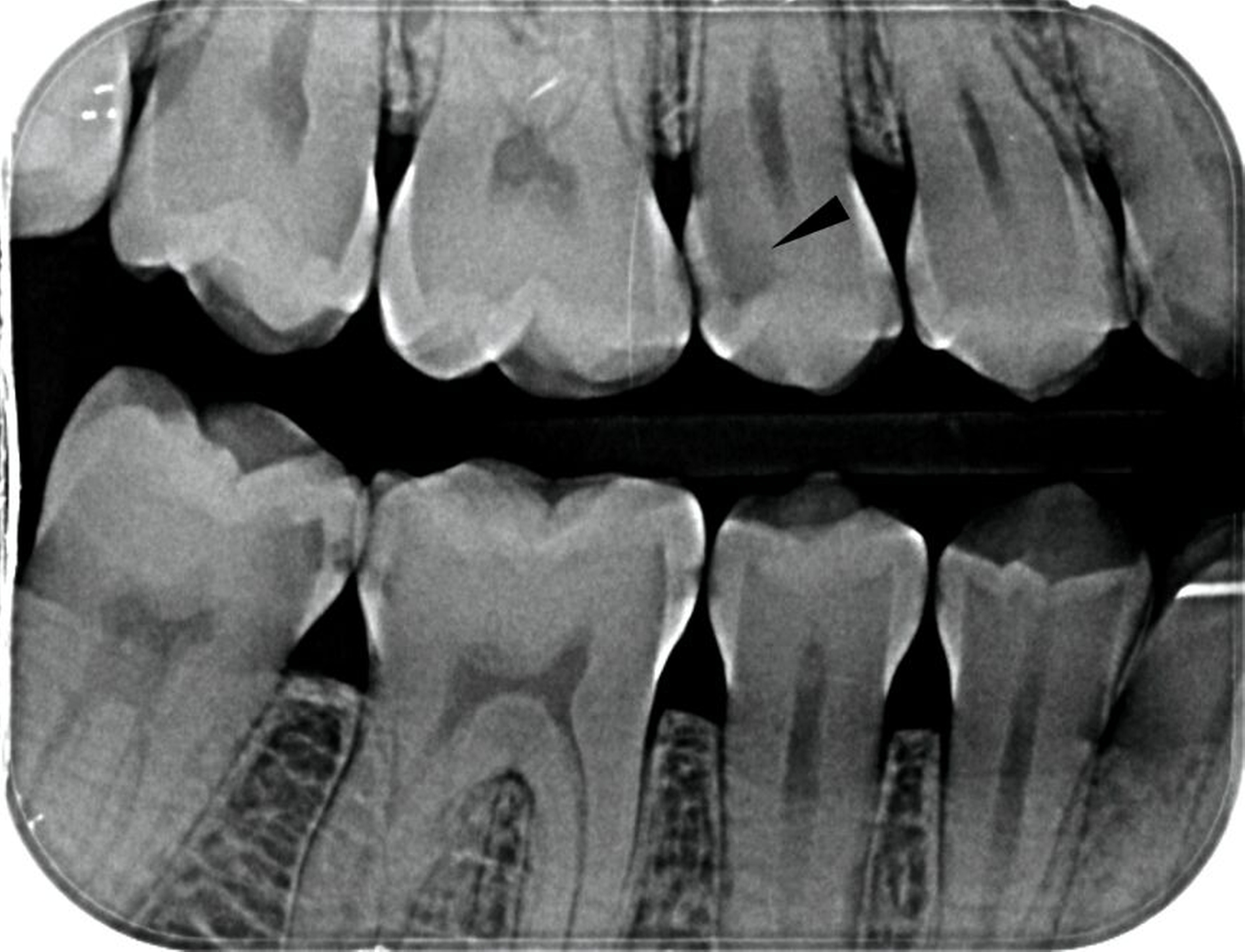

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach einem spezifisch angepassten (selektiven) Endpunkt der Kariesentfernung im Wesentlichen nur bei pulpanahen kariösen Läsionen, die – wie in den Abbildungen 1 und 2 – röntgenologisch eine Ausdehnung bis ins innere Dentindrittel oder -viertel aufweisen. Bei einer geringeren Ausdehnung bis maximal ins mittlere Dentindrittel (Abbildung 1A, weißer Pfeil) ist hingegen eine nicht-selektive Kariesentfernung bis ins harte Dentin angezeigt [Schwendicke et al., 2021]. Ziel ist es, das Risiko der artifiziellen Pulpaeröffnung zu reduzieren und die Pulpaintegrität zu schützen, da die Eröffnung der Pulpa im Rahmen der Kariesentfernung mit einer deutlich schlechteren Prognose für den Vitalerhalt einhergeht [Bjørndal et al., 2010]. Die non-selektive Entfernung kariös veränderten Dentins bis zum Endpunkt „hartes Dentin“ wird daher inzwischen bei tiefen Läsionen ohne klinische Symptome von einigen Autoren als Übertherapie eingestuft [Carvalho, 2023; Widbiller et al., 2022].

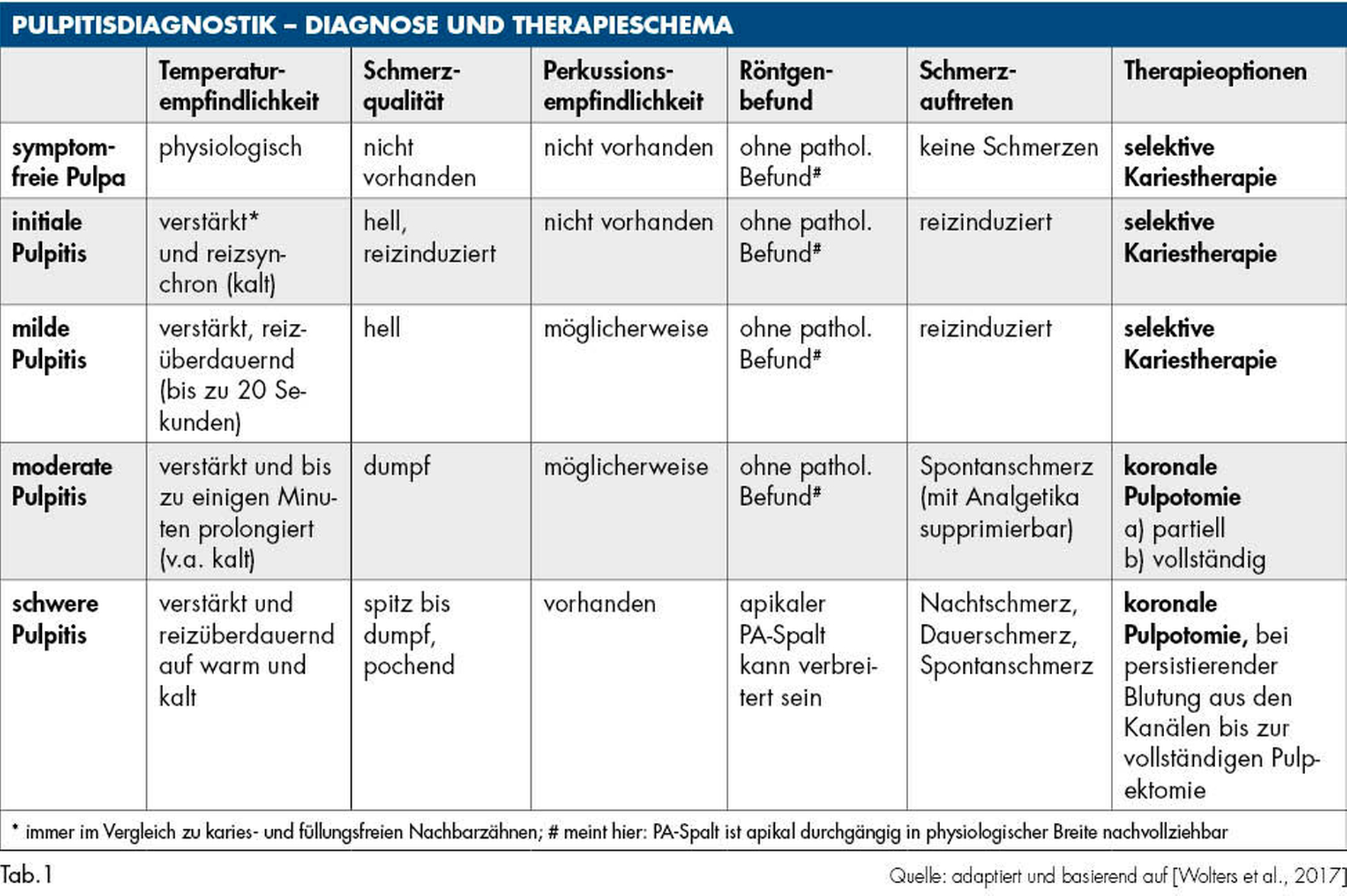

Grundvoraussetzung für den Erfolg der selektiven Kariesentfernung sind die Immunkompetenz sowie das regenerative und reparative Potenzial der Pulpa, das mit der Bildung von Tertiärdentin an der Pulpa-Dentin-Kontaktfläche unter der Läsion einhergeht. Entzündliche Prozesse in der Pulpa beginnen bereits in frühen Stadien des kariösen Prozesses [Fejerskov et al., 2015]. Ob diese Entzündung reversibel ist, ist klinisch teilweise schwierig zu beurteilen. Diagnostisch erfolgen die Überprüfung der Sensibilität (positive Kälte-Reaktion) sowie der Ausschluss fortgeschrittener pulpitischer Beschwerden und apikaler Veränderungen im Röntgenbild. Die selektive Kariesentfernung kann bei Symptomfreiheit, aber auch bei initialen bis milden Pulpitissymptomen angewendet werden [Wolters et al., 2017]. Wenn Beschwerden vorliegen, sollten sie Reiz-induziert sein mit heller Schmerzqualität auf Kälte, den Reiz maximal 20 Sekunden überdauern und nicht mit Perkussionsempfindlichkeit einhergehen (Tabelle 1). Da die Pulpa über ein großes regeneratives Potenzial verfügt [Cooper et al., 2010; Graham et al., 2006] hat sich mittlerweile auf Basis der vorhandenen Evidenz durchgesetzt, die Indikationsstellung für vitalerhaltende Maßnahmen, zu denen auch die selektive Kariesentfernung gehört, zu erweitern [Wolters et al., 2017] (Tabelle 1).

Was ist der Endpunkt bei der selektiven Kariesentfernung?

Spätestens seit den Publikationen von G. V. Black zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich in weiten Teilen der zahnmedizinischen Community die Auffassung etabliert, dass möglichst alle kariös veränderten Dentinanteile zu entfernen sind. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff der vollständigen Kariesexkavation geprägt, dem die Annahme zugrunde lag, dass eine derart weitgehende Entfernung der kariös veränderten Zahnhartsubstanz bis ins harte, potenziell unveränderte Dentin einer vollständigen Beseitigung der bakteriellen Kontamination entspricht. Verschiedene Untersuchungen konnten inzwischen jedoch zeigen, dass kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der klinisch wahrgenommenen Härte des Dentins und der bakteriellen Kontamination besteht [Maltz et al., 2012b; Banerjee et al., 2002; Sidaway et al., 1964]. Das Härtekriterium stellt somit keinen sicheren Indikator für das Fehlen von Bakterien dar [Carvalho, 2023]. Aus diesem Grund besteht heute internationaler Konsens, nicht mehr von vollständiger oder unvollständiger Kariesexkavation zu sprechen. Stattdessen wird das traditionelle Vorgehen mit einem einheitlichen Entfernungsendpunkt als non-selektiv bezeichnet, während ein Vorgehen, bei dem je nach Lokalisation und Pulpanähe unterschiedliche Entfernungsendpunkte gewählt werden, als selektiv bezeichnet wird [Innes et al., 2016].

Die in den 1970er-Jahren eingeführten organischen Farbstoffe zur Identifikation kariösen Dentins waren in mikrobiologischen Untersuchungen wenig spezifisch. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Farbstoffe bevorzugt an Dentinareale mit reduziertem Mineralgehalt und erhöhtem organischem Anteil binden. Zudem stellte sich heraus, dass die Penetration der Farbstoffe von ihrer Molekülgröße sowie von der Beschaffenheit des jeweiligen Substrats abhängig ist. Dies bedeutet unter anderem, dass pulpanahe Areale mit einem größeren Querschnitt der Dentintubuli eine verstärkte Tendenz zur Farbstoffaufnahme aufweisen. Die fehlende Korrelation zwischen Anfärbung und bakterieller Kontamination führt zu einer unnötigen Entfernung von Dentin und einer damit verbundenen Übertherapie, die das Risiko der Pulpaeröffnung erhöht. Daher wird heutzutage vom Anfärben mit sogenannten Kariesdetektoren abgeraten [Schwendicke et al., 2015; Kidd et al., 1993].

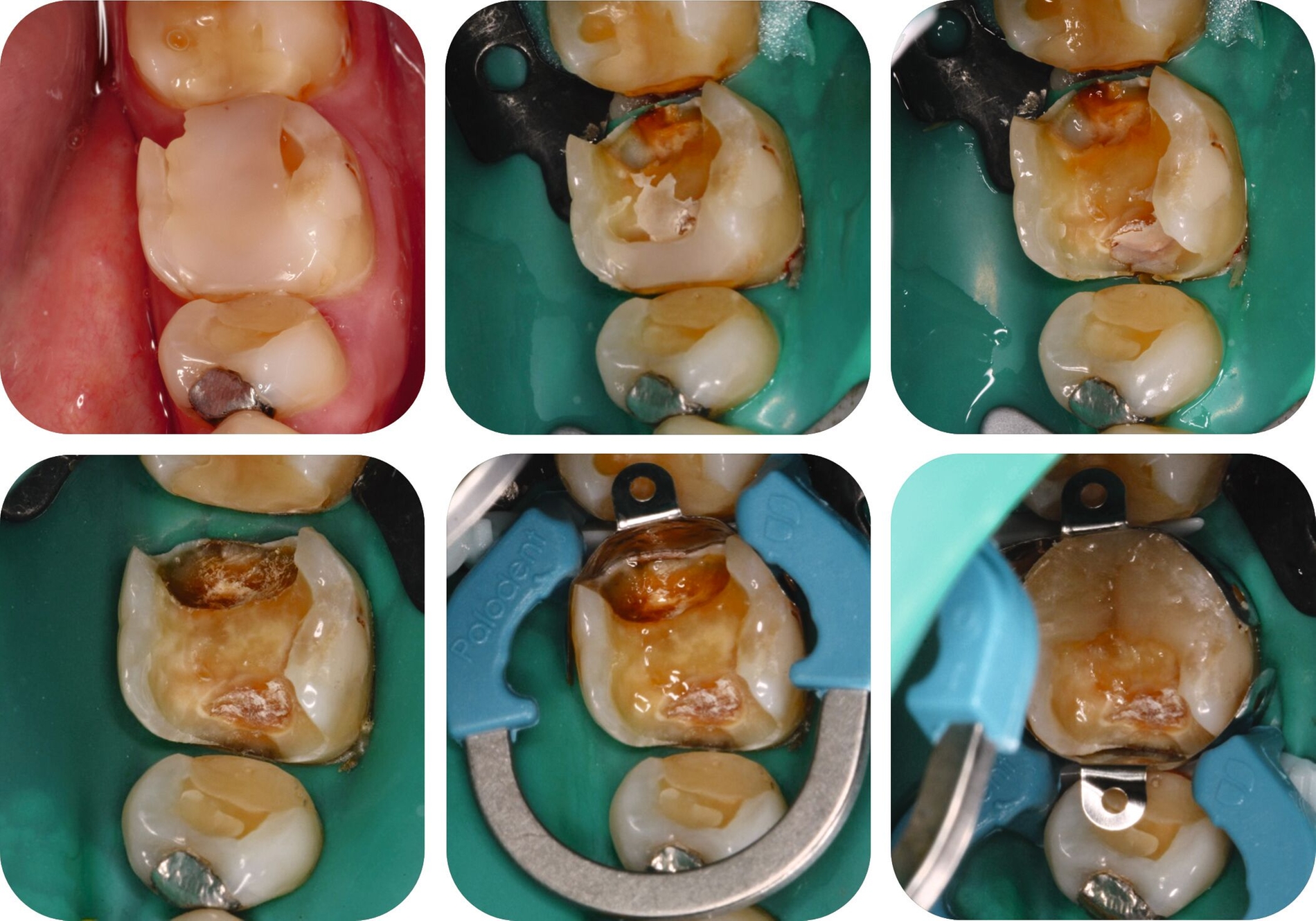

Bei der Definition des Endpunkts der selektiven Kariesentfernung gibt es Unterschiede, die je nach Arbeitsgruppe variieren. Die hierzulande gängige Beschreibung definiert die non-selektive Kariesentfernung als Entfernung von erweichtem und festem kariös verändertem Dentin sowohl in peripheren als auch in zentralen beziehungsweise pulpanahen Bereichen der Kavität (Abbildung 1). Als Endpunkt gilt dabei „hartes Dentin“ [Widbiller et al., 2022; Schwendicke/Göstemeyer, 2016]. Im Unterschied dazu verbleibt bei der selektiven Kariesentfernung pulpanah festes (mit Handexkavator schneidbares) oder weiches Dentin (Abbildungen 1B distal und Abb. 3 schwarzer Pfeil). Peripher wird das Dentin bis zur Sondenhärte entfernt (Abbildung 3, weißer Pfeil), bevor die Kavität anschließend direkt mit einer definitiven adhäsiven Restauration versorgt wird (Abbildung 4) [Widbiller et al., 2022].

Wie viel kariöses Dentin tatsächlich belassen wird, variiert mitunter erheblich. So empfiehlt beispielsweise die brasilianische Arbeitsgruppe um Marissa Maltz, deutlich erweichtes Dentin nicht nur pulpanah zu belassen und nur in den peripheren Kavitätenbereichen bis in feste Zahnhartsubstanz zu präparieren, da sie in mehreren klinischen Studien zeigen konnten, dass derartig versorgte Kariesläsionen unter den Restaurationen keine Progression aufwiesen [Carvalho, 2023; Maltz/Alves, 2013].

Eine weitere Behandlungsoption bei sehr tiefen Läsionen stellt die schrittweise Kariesentfernung in zwei Sitzungen dar, die bereits 1938 beschrieben wurde [Bodecker, 1938]. Hier wird die Kavität nach selektiver Kariesentfernung zunächst provisorisch, aber dennoch dicht restauriert und nach sechs bis zwölf Monaten wiedereröffnet. Erst dann wird bis zum Endpunkt „hartes Dentin“ exkaviert und die Kavität anschließend definitiv restauriert. Dieses Vorgehen zeigte bei sehr pulpanahen Läsionen gegenüber dem non-selektiven Vorgehen Vorteile, bringt allerdings auch Nachteile mit sich [Bjørndal et al., 2010]. Diese resultieren vor allem aus der Notwendigkeit einer zweiten Behandlungssitzung, wodurch sich der zeitliche und der finanzielle Aufwand erhöhen und das Risiko steigt, die Pulpa während des zweiten Exkavationsschritts zu eröffnen. Wird zur temporären Versorgung eine provisorische Füllung gelegt, besteht zudem das Risiko der Fraktur oder des Verlusts der Restauration, was wiederum zur Progression der Läsion führen kann [Carvalho, 2023]. In einer retrospektiven Untersuchung zeigte sich darüber hinaus, dass in einem Kontrollzeitraum von 18 Monaten lediglich 39 Prozent der Patienten die zweite Behandlungssitzung wahrnahmen [Ortega-Verdugo et al., 2016]. Die fehlende Langzeitstabilität der provisorischen Restauration führt in diesen Fällen letztlich zum Misserfolg der Behandlung. Gegenwärtig stellt die schrittweise Kariesentfernung weiterhin eine alternative Therapieoption bei der Behandlung profunder kariöser Läsionen dar. Ein einzeitiges Vorgehen mit selektiver Kariesentfernung und unmittelbarer definitiver Versorgung weist gegenüber dem zweizeitigen Vorgehen allerdings eine eindeutig höhere Erfolgsquote auf [Maltz et al., 2012a]. Daher ist dieses Vorgehen in der Regel vorzuziehen, zumal dadurch auch die zuvor beschriebenen Nachteile, die sich aus der zweiten Behandlungssitzung ergeben, vermieden werden.

Was gibt es bei der Adhäsivtechnik zu beachten?

Die Kariesexkavation stellt lediglich den ersten Schritt auf dem Weg zur definitiven Restauration dar. Bei adhäsiven Restaurationen bestimmt das Ausmaß des kariös veränderten und entfernten Zahnhartgewebes maßgeblich die Präparationsform [Haak et al., 2015]. Aus kariologischer Sicht ist relevant, ob durch das gewählte Vorgehen eine Progression der kariösen Läsion verhindert werden kann. Werkstoffkundlich steht dagegen im Vordergrund, ob die Stabilität und Langlebigkeit der Restauration gewährleistet werden kann. Das Ziel ist es daher, beide Perspektiven miteinander zu verbinden und nur so viel kariös veränderte Zahnhartsubstanz zu entfernen, wie für eine langfristig stabile Versorgung unbedingt nötig ist. Gleichzeitig sollte der Eingriff möglichst minimalinvasiv erfolgen, um den Zahn und insbesondere die Vitalität der Pulpa zu schonen [Bjørndal, 2008].

Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg der zurückhaltenden selektiven Kariesentfernung ist die adäquate Isolation der Läsion durch eine dichte Restauration [Carvalho, 2023]. Da vollständig dichte oder perfekt adaptierte Restaurationen im klinischen Alltag nicht erreichbar sind, wird häufig argumentiert, dass bereits diese Anforderung jede Form der selektiven Kariesentfernung grundsätzlich infrage stelle. Allerdings zeigen langjährige klinische Untersuchungen und insbesondere die wegweisenden Studien von Mertz-Fairhurst et al., dass bereits in den 1970er-Jahren mit den damals verfügbaren Materialien und selbst ohne Dentinadhäsive eine ausreichende Abdichtung durch Amalgam- und Kompositrestaurationen erzielt werden konnte [Mertz-Fairhurst et al., 1998]. Die Forderung nach einer dichten Restauration stellt somit keine unrealistische Idealvorstellung, sondern vielmehr ein klinisch erreichbares Ziel dar.

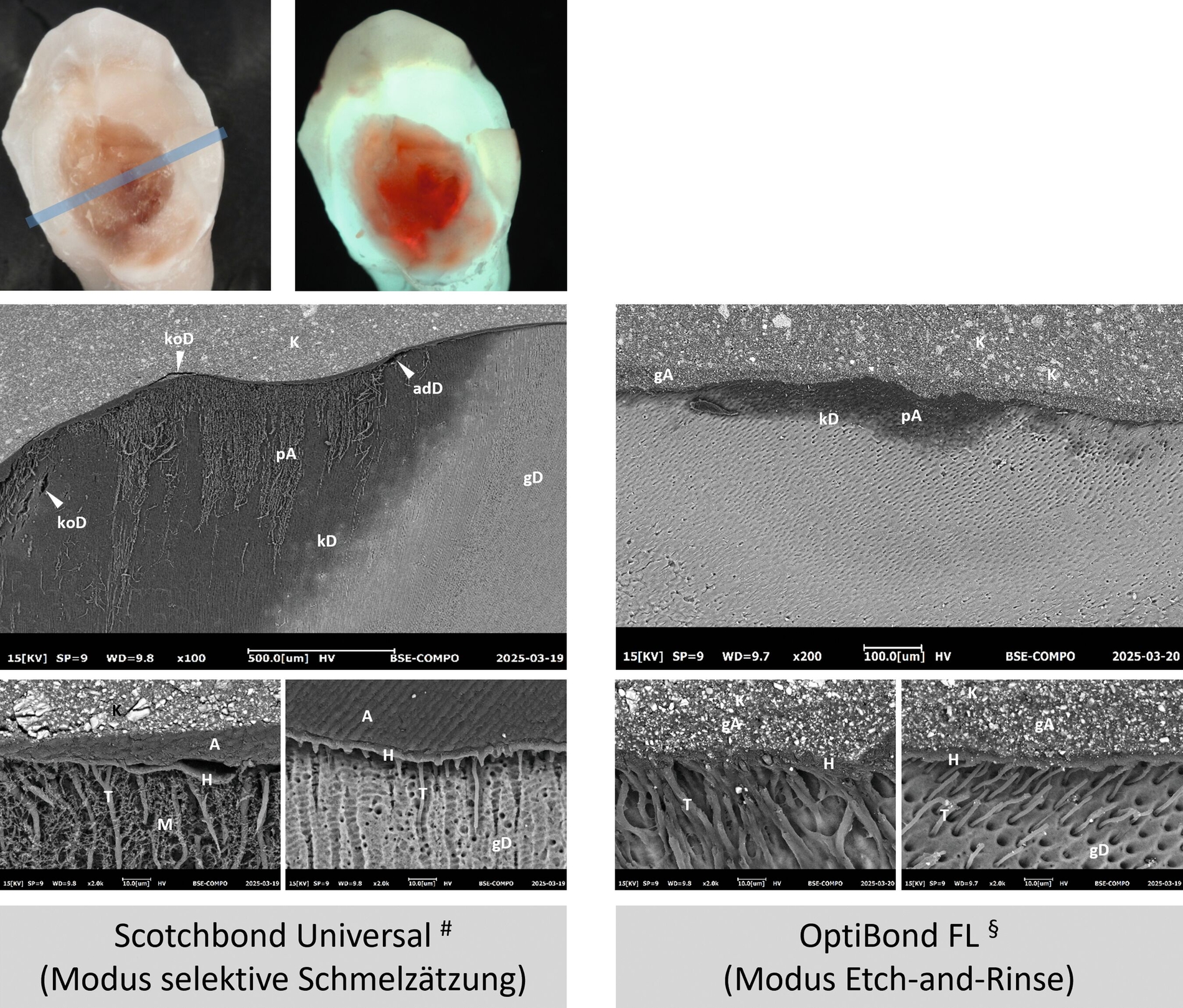

Bei der selektiven Kariesentfernung sind verschiedene Substrate für die adhäsive Anbindung vorhanden (Abbildungen 3 und 5). Neben Zahnschmelz treten regelmäßig unverändertes Dentin, sklerotisches Dentin, kariös verändertes Dentin (caries-affected) sowie eventuell pulpanahes infiziertes kariöses Dentin (caries-infected) nebeneinander auf (Abbildung 5) [Isolan et al., 2018]. Der adhäsive Verbund ist an kariös verändertem und insbesondere erweichtem Dentin beeinträchtigt [Lennon et al., 2023]. Im Mikrozugfestigkeitsversuch erzielten Lennon et al. am kariös veränderten Dentin bessere Ergebnisse mit Universaladhäsiven im Self-etch-Modus verglichen mit Etch-and-Rinse-Adhäsiven.

Weitere Untersuchungen bestätigten, dass unverändertes Dentin eine deutlich bessere Haftung zu Adhäsivsystemen aufweist als sklerotisches, kariös verändertes oder infiziertes Dentin [Hass et al., 2019; Nakajima et al., 1995]. Da klinisch jedoch häufig verschiedene Dentinzonen gleichzeitig auftreten (Abbildungen 3 und 4), bleibt die Gesamthaftung ausreichend, sofern eine ausreichende Fläche nicht kariös veränderter Zahnhartsubstanz im peripheren Bereich der Kavität (periphere Versiegelungszone) vorhanden ist. Die Haftung kann dabei regional eingeschränkt sein [Innes et al., 2016]. Die Menge des belassenen, weichen kariösen Dentins im Kavitäten zentrum könnte klinisch relevant sein. Bei größeren Mengen zurückgelassenen weichen Dentins kann durch Feuchtigkeitsverlust nach dem Verschluss eine Schrumpfung entstehen [Bjørndal, 2018]. Daraus resultierende Hohlräume unter der Restauration erzeugen Spannungsspitzen im Randbereich, die den ohnehin beanspruchten adhäsiven Verbund zusätzlich belasten und den Therapieerfolg beeinträchtigen können. Diese potenziellen Nachteile lassen sich jedoch durch eine defektorientierte, minimalinvasive Präparation mit reduzierter Kavitätengröße kompensieren, selbst wenn der Anteil veränderten Dentins am Volumen der Kavität am größten ist. Insgesamt ist die Wirkung der Schmelz- und Dentinhaftung auch in Fällen mit reduzierter Haftung im kariös veränderten Dentin klinisch ausreichend, um dauerhaft stabile adhäsive Restaurationen anzufertigen.

Was passiert mit dem belassenen kariösen Dentin unter der Restauration?

Ganz allgemein ist das Verbleiben von Bakterien unter einer Restauration nicht vermeidbar. Die Frage, wie sauber beziehungsweise steril eine Kavität vor Legung der Restauration sein muss, relativiert sich durch diese Erkenntnis und mit dem Wissen, dass durch die Unterbindung der Substratzufuhr bei einer dichten adhäsiven Restauration und wahrscheinlich auch durch die Adhäsivpenetration ins kariöse Dentin (Abbildung 5) Veränderungen im belassenen kariösen Dentin eintreten. Untersuchungen, die unter Adaptation der schrittweisen Kariesentfernung durchgeführt wurden, konnten zeigen, dass sich die mikrobiologische Zusammensetzung im belassenen kariösen Dentin quantitativ und qualitativ verändert. Zum einen nimmt die Menge der kultivierbaren und auch nachweisbaren Bakterien im kariösen Dentin ab. Zum anderen treten auch qualitativ Veränderungen ein: Die bakterielle Zusammensetzung im kariösen Dentin ist einige Monate nach der selektiven Kariesentfernung weniger komplex und enthält weniger kariogene Spezies als zum Zeitpunkt der selektiven Kariesentfernung [Schmidt et al., 2021; Schmidt et al., 2020; Paddick et al., 2005; Bjørndal/Larsen, 2000].

Klinisch sind ebenfalls Veränderungen des belassenen kariösen Dentins nach einigen Monaten beschrieben. Analog zu arretierten kariösen Läsionen stellt sich dieses härter und dunkler dar [Orhan et al., 2008; Pinto et al., 2006]. Diese Erkenntnisse weisen auf die Inaktivierung und Arretierung der kariösen Läsion unter der Restauration hin. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass bei größeren Bereichen nicht entfernter kariöser Biomasse (Durchmesser > 1 mm) in ausgedehnten, unterminierenden MOD-Seitenzahnkavitäten Schmelzrisse verstärkt auftraten [Frankenberger/Haak, 2020].

Helfen adjuvante Substanzen?

Im Fall geringer Restdentinstärke ist die Schädigung der Pulpazellen (Odontoblasten, Fibroblasten) einerseits durch den belassenen Biofilm mit seinen Stoffwechselprodukten sowie andererseits durch die in Dentaladhäsiven enthaltenen Monomere ein mögliches Risiko [Duncan/El-Karim, 2024; Duncan et al., 2019] und könnte die Vitalerhaltung negativ beeinflussen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach der Anwendung von adjuvanten Substanzen auf dem kariösen Dentin, im Sinne einer indirekten Überkappung (Abbildung 6). Diese Materialien sind ursprünglich in tiefen Läsionen zur Reduktion der verbliebenen Bakterien, zur Induktion der Tertiärdentinbildung und als Schutz gegen pulpatoxische Substanzen zum Einsatz gekommen [About et al., 2001].

Potenziell infrage kommende und in der Literatur beschriebene Materialien sind Calciumhydroxid und Calciumhydroxidzemente sowie (kunststoffmodifizierte) Glasionomerzemente [Opal et al., 2017; Corralo/Maltz, 2013; Paddick et al., 2005] und lichthärtende Liner und Zemente mit Calciumhydroxidzusatz (zum Beispiel Calcimol LC; VOCO). Calciumsilikat-basierte Materialien [Gözetici-Çil et al., 2024], wie MTA oder Biodentine (Septodont), zeigen hervorragende Eigenschaften hinsichtlich der Biokompatibilität und der Förderung der Hartgewebsneubildung im Zellkontakt [About, 2022]. Damit kommen Sie ebenfalls für die adjuvante Anwendung auf belassenem kariösem Dentin infrage.

Verfügbare Studien zeigen keinen signifikanten klinischen Effekt durch die Applikation eines Liners nach selektiver Kariesentfernung in profunden Läsionen [Gözetici-Çil et al., 2023; Singh et al., 2019]. Entscheidend für den Erfolg der selektiven Kariesentfernung ist der adäquate adhäsive Verbund. Ist dieser gegeben und die Substratzufuhr aus der Mundhöhle unterbunden, wird die Remineralisierung des kariös veränderten Dentins von der Pulpa selbst vermittelt. Die zusätzliche Applikation einer potenziell therapeutischen Substanz in Pulpanähe stellt im Hinblick auf den adhäsiven Verbund eine Fehlerquelle dar und ist bei korrekter Durchführung mitunter sehr zeitaufwendig, so dass sie nur in wenigen Ausnahmefällen zu empfehlen ist.

Wie hoch ist das Misserfolgsrisiko bei der selektiven Kariesentfernung?

Den größten Fallstrick für den Erfolg der Therapie stellt die korrekte Pulpadiagnose dar. Da vitales und regenerationsfähiges Pulpagewebe die Grundvoraussetzung für den klinischen Erfolg darstellt, ist eine valide Einschätzung des Pulpazustands essenziell für den Therapieentscheid. Die aktuell in der klinischen Anwendung etablierten Untersuchungsverfahren sind in ihrer Validität eingeschränkt. Meist kommt die Sensibilitätsprüfung mittels Kälte zum Einsatz, die in Abhängigkeit vom Kältemedium bei unterschiedlichen Temperaturbereichen von -20 °C (Kältespray) bis -80 °C (CO2-Schnee) durchgeführt wird. In Abhängigkeit von der Temperatur, dem Ort der Kälteapplikation, der Pulpaobliteration, aber auch inter- sowie intraindividuell unterschiedlichen Reizschwellen variieren die Testergebnisse interindividuell auf Patientenebene sowie auch intraindividuell auf Zahnniveau. Es kann daher sowohl zu falsch positiven als auch falsch negativen Ergebnissen kommen [Sui et al., 2021]. Indirekt können Röntgenaufnahmen auch Rückschlüsse geben: So zeigen dentindichte Verschattungen innerhalb des Pulpakavums eine Tertiärdentinbildung an, was ein deutlicher Hinweis auf Reparaturvorgänge und eine damit einhergehende Vitalität der Pulpa ist [Ricucci et al., 2014].

Kommt es zu einer falschen Einschätzung der Regenerationsfähigkeit der Pulpa, führt dies meist zu frühen Misserfolgen, die sich innerhalb von Tagen oder Wochen in einer irreversiblen Pulpitis mit Pulpanekrose und in vielen Fällen auch Schmerzen äußern [Chua et al., 2023]. Weiterführende endodontische Maßnahmen sind dann möglich, die ohnehin für eine aseptische Behandlung notwendige adhäsive Restauration ist bereits vorhanden und die Entfernung des belassenen kariösen Dentins kann unkompliziert im Rahmen der Präparation der Zugangskavität erfolgen.

Fehler in der Adhäsivtechnik, die sich meist aus inkonsequenter Kontaminationskontrolle ergeben, sind ebenfalls Ursache für Misserfolge, da die Unterbindung der Substratzufuhr Grundlage für die Arretierung der Stoffwechselprozesse im belassenen kariösen Dentin ist.

Es existieren Langzeitstudien, die belegen, dass bei Belassung von kariösem Dentin die Überlebensraten der Restaurationen unter Beachtung von Restaurationsversagen und Pulpanekrose bei 82 Prozent (Fünf-Jahres-Beobachtungszeitraum) und 63 Prozent (zehn Jahre Nachbeobachtung) liegen. Verschiedene Studien, in denen die selektive Kariesentfernung im einzeitigen Verfahren mit der schrittweisen Kariesentfernung verglichen wurde, berichten Misserfolgsraten von 13 Prozent [Labib et al., 2019], 17 Prozent [Maltz et al., 2018] und fünf Prozent [Orhan et al., 2010] für die selektive Kariesentfernung. Ein systematisches Cochrane Review fasste 2021 zusammen, dass die Evidenz für den Erfolg der selektiven Kariesentfernung bei tiefen Läsionen vorhanden ist [Schwendicke et al., 2021].

Fazit

Zusammenfassend ist die Frage, wie viel kariöses Dentin belassen werden kann, nur in Abhängigkeit von der Tiefe der Läsion zu beantworten. Bei profunden kariösen Läsionen ist die selektive Kariesentfernung in Pulpanähe samt definitiver direkter adhäsiver Restauration in derselben Sitzung indiziert. Dabei existiert basierend auf der aktuellen Literatur keine Evidenz für den zusätzlichen Nutzen durch die Verwendung eines Überkappungsmaterials auf dem belassenen kariösen Dentin.

Literaturliste

About, I.; Murray, P. E.; Franquin, J. C.; Remusat, M.; Smith, A. J. (2001): The effect of cavity restoration variables on odontoblast cell numbers and dental repair. In: Journal of dentistry 29 (2), S. 109–117. DOI: 10.1016/s0300-5712(00)00067-1.

About, I. (2022): Biodentine™. Cham: Springer International Publishing.

Banerjee, A.; Yasseri, M.; Munson, M. (2002): A method for the detection and quantification of bacteria in human carious dentine using fluorescent in situ hybridisation. In: Journal of dentistry 30 (7-8), S. 359–363. DOI: 10.1016/s0300-5712(02)00052-0.

Bjørndal, L.; Larsen, T. (2000): Changes in the cultivable flora in deep carious lesions following a stepwise excavation procedure. In: Caries research 34 (6), S. 502–508. DOI: 10.1159/000016631.

Bjørndal, L. (2008): The caries process and its effect on the pulp: the science is changing and so is our understanding. In: Journal of endodontics 34 (7 Suppl), S2-5. DOI: 10.1016/j.joen.2008.02.037.

Bjørndal, L. (2018): Stepwise Excavation. In: Monographs in oral science 27, S. 68–81. DOI: 10.1159/000487834.

Bjørndal, L.; Reit, C.; Bruun, G.; Markvart, M.; Kjaeldgaard, M.; Näsman, P. et al. (2010): Treatment of deep caries lesions in adults: randomized clinical trials comparing stepwise vs. direct complete excavation, and direct pulp capping vs. partial pulpotomy. In: European journal of oral sciences 118 (3), S. 290–297. DOI: 10.1111/j.1600-0722.2010.00731.x.

Bodecker, C. F. (1938): Histologic Evidence of the Benefits of Temporary Fillings and the Successful Pulp Capping of Deciduous Teeth**From the Research Laboratory of Oral Histology, Columbia University, School of Dental and Oral Surgery. In: The Journal of the American Dental Association and The Dental Cosmos 25 (5), S. 777–788. DOI: 10.14219/jada.archive.1938.0115.

Carvalho, J. C. (2023): Coronal Caries: S. Karger AG (31).

Chua, S. K. X.; Sim, Y. F.; Wang, W. C.; Mok, B. Y. Y.; Yu, V. S. H. (2023): One-year outcome of selective caries removal versus pulpotomy treatment of deep caries: A pilot randomized controlled trial. In: International endodontic journal 56 (12), S. 1459–1474. DOI: 10.1111/iej.13978.

Cooper, P. R.; Takahashi, Y.; Graham, L. W.; Simon, S.; Imazato, S.; Smith, A. J. (2010): Inflammation-regeneration interplay in the dentine-pulp complex. In: Journal of dentistry 38 (9), S. 687–697. DOI: 10.1016/j.jdent.2010.05.016.

Corralo, D. J.; Maltz, M. (2013): Clinical and ultrastructural effects of different liners/restorative materials on deep carious dentin: a randomized clinical trial. In: Caries research 47 (3), S. 243–250. DOI: 10.1159/000345648.

Duncan, H. F.; Galler, K. M.; Tomson, P. L.; Simon, S.; El-Karim, I.; Kundzina, R. et al. (2019): European Society of Endodontology position statement: Management of deep caries and the exposed pulp. In: International endodontic journal 52 (7), S. 923–934. DOI: 10.1111/iej.13080.

Duncan, Henry F.; El‐Karim, Ikhlas A. (Hg.) (2024): Vital Pulp Treatment: Wiley.

Fejerskov, O.; Nyvad, B.; Kidd, E. (Hg.) (2015): Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. 3. Aufl. Oxford: Wiley Blackwell.

Frankenberger, R.; Haak, R. (2020): Adhäsivtechnik auf kariös verändertem Dentin In: Quintessenz Verlag (71(6)), S. 612-618.

Gözetici-Çil, B.; Çetin, T.; Bittar, A.; Özcan, M. (2024): Clinical outcomes of selective removal to soft dentin versus firm dentin for deep caries lesions: a randomized controlled trial up to 5 years. In: Clinical oral investigations 29 (1), S. 23. DOI: 10.1007/s00784-024-06109-z.

Gözetici-Çil, B.; Erdem-Hepşenoğlu, Y.; Tekin, A.; Özcan, M. (2023): Selective removal to soft dentine or selective removal to firm dentine for deep caries lesions ın permanent posterior teeth: a randomized controlled clinical trial up to 2 years. In: Clinical oral investigations 27 (5), S. 2125–2137. DOI: 10.1007/s00784-022-04815-0.

Graham, L.; Cooper, P. R.; Cassidy, N.; Nor, J. E.; Sloan, A. J.; Smith, A. J. (2006): The effect of calcium hydroxide on solubilisation of bio-active dentine matrix components. In: Biomaterials 27 (14), S. 2865–2873. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2005.12.020.

Haak, R.; Ziebolz, D.; Schneider, H.; Krause, F. (2015): Darf es ein bisschen weniger sein? - Aktuelle Aspekte der Kariesentfernung. In: Quintessenz (66(10)), S. 1129–1138.

Hass, V.; Cardenas, Afm; Siqueira, Fsf; Pacheco, R. R.; Zago, Pmw; Silva, D. O. et al. (2019): Bonding Performance of Universal Adhesive Systems Applied in Etch-and-Rinse and Self-Etch Strategies on Natural Dentin Caries. In: Operative dentistry 44 (5), S. 510–520. DOI: 10.2341/17-252-L.

Innes, N. P. T.; Frencken, J. E.; Bjørndal, L.; Maltz, M.; Manton, D. J.; Ricketts, D. et al. (2016): Managing Carious Lesions: Consensus Recommendations on Terminology. In: Advances in dental research 28 (2), S. 49–57. DOI: 10.1177/0022034516639276.

Isolan, C. P.; Sarkis-Onofre, R.; Lima, G. S.; Moraes, R. R. (2018): Bonding to Sound and Caries-Affected Dentin: A Systematic Review and Meta-Analysis. In: The journal of adhesive dentistry 20 (1), S. 7–18. DOI: 10.3290/j.jad.a39775.

Kidd, E. A.; Joyston-Bechal, S.; Beighton, D. (1993): The use of a caries detector dye during cavity preparation: a microbiological assessment. In: British dental journal 174 (7), S. 245–248. DOI: 10.1038/sj.bdj.4808142.

Labib, M. E.; Hassanein, O. E.; Moussa, M.; Yassen, A.; Schwendicke, F. (2019): Selective versus stepwise removal of deep carious lesions in permanent teeth: a randomised controlled trial from Egypt-an interim analysis. In: BMJ open 9 (9), e030957. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-030957.

Lennon, Á. M.; Reich, N. S.; Ferstl, G.; Ebensberger, H.; Hiller, K.-A.; Buchalla, W. (2023): Shear bond strength of adhesives placed following selective removal of red-fluorescing carious dentine in vitro. In: Caries research. DOI: 10.1159/000534349.

Maltz, M.; Garcia, R.; Jardim, J. J.; Paula, L. M. de; Yamaguti, P. M.; Moura, M. S. et al. (2012a): Randomized trial of partial vs. stepwise caries removal: 3-year follow-up. In: Journal of dental research 91 (11), S. 1026–1031. DOI: 10.1177/0022034512460403.

Maltz, M.; Henz, S. L.; Oliveira, E. F. de; Jardim, J. J. (2012b): Conventional caries removal and sealed caries in permanent teeth: a microbiological evaluation. In: Journal of dentistry 40 (9), S. 776–782. DOI: 10.1016/j.jdent.2012.05.011.

Maltz, M.; Koppe, B.; Jardim, J. J.; Alves, L. S.; Paula, L. M. de; Yamaguti, P. M. et al. (2018): Partial caries removal in deep caries lesions: a 5-year multicenter randomized controlled trial. In: Clinical oral investigations 22 (3), S. 1337–1343. DOI: 10.1007/s00784-017-2221-0.

Maltz, M.; Alves, Luana S. (2013): Incomplete caries removal significantly reduces the risk of pulp exposure and post-operative pulpal symptoms. In: The journal of evidence-based dental practice 13 (3), S. 120–122. DOI: 10.1016/j.jebdp.2013.07.014.

Mertz-Fairhurst, E. J.; Curtis, J. W.; Ergle, J. W.; Rueggeberg, F. A.; Adair, S. M. (1998): Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: results at year 10. In: Journal of the American Dental Association (1939) 129 (1), S. 55–66. DOI: 10.14219/jada.archive.1998.0022.

Nakajima, M.; Sano, H.; Burrow, M. F.; Tagami, J.; Yoshiyama, M.; Ebisu, S. et al. (1995): Tensile bond strength and SEM evaluation of caries-affected dentin using dentin adhesives. In: Journal of dental research 74 (10), S. 1679–1688. DOI: 10.1177/00220345950740100901.

Opal, S.; Garg, S.; Sharma, D.; Dhindsa, A.; Jatana, I. (2017): In Vivo Effect of Calcium Hydroxide and Resin-modified Glass Ionomer Cement on Carious Dentin in Young Permanent Molars: An Ultrastructural and Macroscopic Study. In: Pediatric dentistry 39 (1), S. 1–8.

Orhan, A. I.; Oz, F. T.; Orhan, K. (2010): Pulp exposure occurrence and outcomes after 1- or 2-visit indirect pulp therapy vs complete caries removal in primary and permanent molars. In: Pediatric dentistry 32 (4), S. 347–355.

Orhan, A. I.; Oz, F. T.; Ozcelik, B.; Orhan, K. (2008): A clinical and microbiological comparative study of deep carious lesion treatment in deciduous and young permanent molars. In: Clinical oral investigations 12 (4), S. 369–378. DOI: 10.1007/s00784-008-0208-6.

Ortega-Verdugo, P.; Guzmán-Armstrong, S.; Cobb, D.; Dawson, D. V.; Blanchette, D.; Kolker, J. L. et al. (2016): Factors Associated with Reevaluation of the Stepwise Excavation Procedure: An 8-Year Retrospective Study. In: Caries research 50 (1), S. 71–77. DOI: 10.1159/000442672.

Paddick, J. S.; Brailsford, S. R.; Kidd, E. A. M.; Beighton, D. (2005): Phenotypic and genotypic selection of microbiota surviving under dental restorations. In: Applied and environmental microbiology 71 (5), S. 2467–2472. DOI: 10.1128/AEM.71.5.2467-2472.2005.

Pinto, A. S.; Araújo, F. B.; Franzon, R.; Figueiredo, M. C.; Henz, S.; García-Godoy, F.; Maltz, M. (2006): Clinical and microbiological effect of calcium hydroxide protection in indirect pulp capping in primary teeth. In: American journal of dentistry 19 (6), S. 382–386.

Ricucci, D.; Loghin, S.; Lin, L. M.; Spångberg, L. S. W.; Tay, F. R. (2014): Is hard tissue formation in the dental pulp after the death of the primary odontoblasts a regenerative or a reparative process? In: Journal of dentistry 42 (9), S. 1156–1170. DOI: 10.1016/j.jdent.2014.06.012.

Schmidt, J.; Buenger, L.; Krohn, S.; Kallies, R.; Zeller, K.; Schneider, H. et al. (2020): Effect of a bioactive cement on the microbial community in carious dentin after selective caries removal - An in-vivo study. In: Journal of dentistry 92, S. 103264. DOI: 10.1016/j.jdent.2019.103264.

Schmidt, J.; Hübler, C.; Krohn, S.; Schmalz, G.; Schneider, H.; Berg, T. et al. (2021): Detection of Inflammatory and Homeostasis Biomarkers after Selective Removal of Carious Dentin-An In Vivo Feasibility Study. In: Journal of clinical medicine 10 (5). DOI: 10.3390/jcm10051003.

Schwendicke, F.; Göstemeyer, G. (2016): Understanding dentists' management of deep carious lesions in permanent teeth: a systematic review and meta-analysis. In: Implementation science : IS 11 (1), S. 142. DOI: 10.1186/s13012-016-0505-4.

Schwendicke, F.; Paris, S.; Tu, Y.-K. (2015): Effects of using different criteria for caries removal: a systematic review and network meta-analysis. In: Journal of dentistry 43 (1), S. 1–15. DOI: 10.1016/j.jdent.2014.10.004.

Schwendicke, F.; Walsh, T.; Lamont, T.; Al-Yaseen, W.; Bjørndal, L.; Clarkson, J. E. et al. (2021): Interventions for treating cavitated or dentine carious lesions. In: The Cochrane database of systematic reviews 7, CD013039. DOI: 10.1002/14651858.CD013039.pub2.

Sidaway, A.; Marsland, E. A.; Rowles S. L.; MacGregor, A. B. (1964): THE ARTIFICIAL MOUTH IN CARIES RESEARCH. In: Proceedings of the Royal Society of Medicine 57 (11), S. 1065–1069.

Singh, S.; Mittal, S.; Tewari, S. (2019): Effect of Different Liners on Pulpal Outcome after Partial Caries Removal: A Preliminary 12 Months Randomised Controlled Trial. In: Caries research 53 (5), S. 547–554. DOI: 10.1159/000499131.

Sui, H.; Lv, Y.; Xiao, M.; Zhou, L.; Qiao, F.; Zheng, J. et al. (2021): Relationship between the difference in electric pulp test values and the diagnostic type of pulpitis. In: BMC oral health 21 (1), S. 339. DOI: 10.1186/s12903-021-01696-9.

Widbiller, M.; Weiler, R.; Knüttel, H.; Galler, K. M.; Buchalla, W.; Scholz, K. J. (2022): Biology of selective caries removal: a systematic scoping review protocol. In: BMJ open 12 (2), e061119. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-061119.

Wolters, W. J.; Duncan, H. F.; Tomson, P. L.; Karim, I. E.; McKenna, G.; Dorri, M. et al. (2017): Minimally invasive endodontics: a new diagnostic system for assessing pulpitis and subsequent treatment needs. In: International endodontic journal 50 (9), S. 825–829. DOI: 10.1111/iej.12793.