Wie viel muss entfernt, was kann belassen werden?

Wer kennt das nicht? Man geht zum Arzt, erhält eine Diagnose und eine Therapieempfehlung. Aber man ist unsicher und sucht daher eine Zweitmeinung. Nicht selten entspricht diese nicht der ersten. Aber wie kann das sein, gehen wir doch davon aus, dass Therapieempfehlungen grundsätzlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen?

Die wissenschaftliche Basis für Therapieempfehlungen kann allerdings durchaus divergent sein, denn letztlich beruht die Medizin auf der Interpretation von wissenschaftlichen Ergebnissen und eigenen Erfahrungen der Therapierenden. Auch wenn man gerne auf klar definierte Therapierichtlinien und –rezepte zurückgreifen möchte, bleiben Erfahrung und ein gewisses Maß an Vertrauen in die eigene Vorgehensweise unverzichtbar für die Entscheidungsfindung am individuellen Patienten. Insofern kann es in vielen Fällen die einzig absolut richtige Therapiemaßnahme gar nicht geben und wir müssen in diesem Spannungsfeld die Verantwortung für unsere Entscheidungen annehmen.

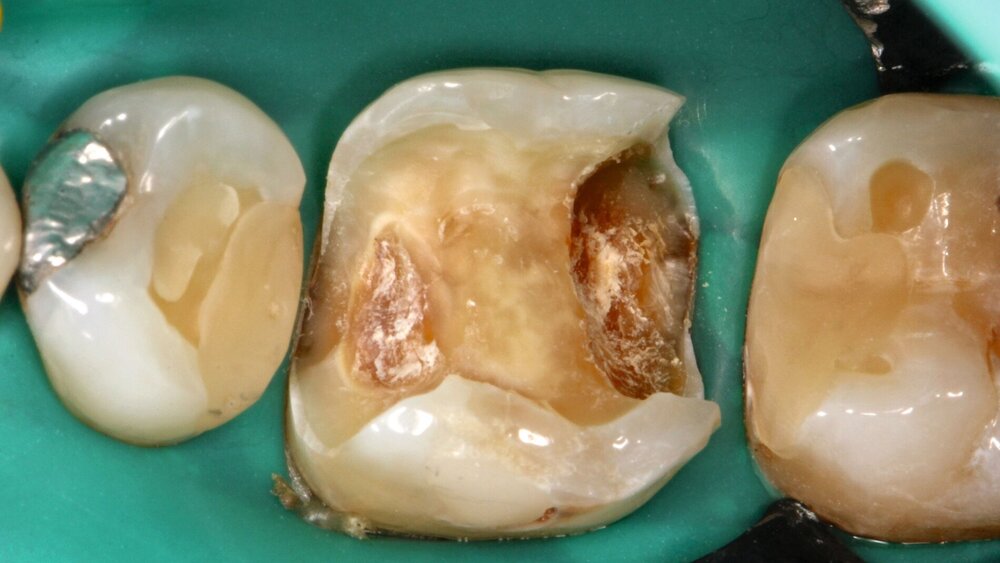

Auch in der Zahnmedizin lässt sich das für zahlreiche Handlungsfelder feststellen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Kariesexkavation. Der vorliegende Fortbildungsteil stellt sich diesem Thema und ist außergewöhnlich, weil sich Autoren mit unterschiedlicher Herangehensweise bereit erklärt haben, ihre Sichtweise klinisch und wissenschaftlich fundiert darzustellen. Der Fortbildungsteil verdeutlicht, dass koronale Karies (bei Erwachsenen) im peripheren, pulpafernen Bereichen vollständig entfernt werden soll. Bei tiefer, pulpanaher Karies besteht aber nach wie vor Dissens. Worin besteht nun dieser Dissens?

Im Kern geht es darum, dass bei der Kariesexkavation im pulpanahen Bereich die Gefahr besteht, ungewollt die Pulpa zu eröffnen. Um dieses als invasiv wahrgenommene Szenario zu vermeiden, sind viele Behandler dazu übergegangen, unter bestimmten Voraussetzungen Karies in der Läsion zu belassen und durch eine bakteriendichte Restauration zu arretieren. Andere halten an der vollständigen Kariesexkavation fest und behandeln im Fall der Pulpaeröffnung mit Maßnahmen der Vitalerhaltung der Pulpa oder – wenn das nicht möglich ist – endodontisch. Obwohl die Fragestellung zunächst sehr klar erscheint, stößt man bei genauerem Hinsehen schnell auf komplexe Zusammenhänge und viel diagnostische Unsicherheit. So ist die Pulpadiagnostik in vielen Fällen schwierig: Was bedeutet zum Beispiel ein positiver Sensibilitätstest, wenn man weiß, dass eine chronische Entzündung der Pulpa auch ohne Symptome vorliegen kann?

Bei der Pulpa tappen wir im Dunkeln

Im Beitrag von Dammaschke wird die vollständige Exkavation der Karies in tiefen Kavitäten für eine langfristig erfolgreiche Vitalerhaltung der Pulpa empfohlen, auch wenn dabei die Pulpa eröffnet wird, da die in der Literatur angegebenen klinischen Erfolgsquoten für die selektive Kariesexkavation über die Zeit drastisch sinken. Zudem wurde in den meisten Studien der klinische „Erfolg“, der selektiven Kariesexkavation nur durch einen Sensibilitätstest und anhand einer Beschwerdefreiheit überprüft. Man weiß aber, dass vielfach die klinische und histologische Diagnose nicht übereinstimmen und klinisch der Zustand der Pulpa zu positiv eingeschätzt wird. Es fehlen also bisher wissenschaftlich fundierte Verfahren, um den tatsächlichen Status der Pulpa klinisch zu bestimmen.

Haak und Schmidt wissen um das Problem, gewichten es aber anders und geben der selektiven Kariesentfernung den Vorzug, um eine Pulpaeröffnung zu vermeiden. Gleichzeitig wird aber auch erwähnt, dass Grundvoraussetzungen für den Erfolg der selektiven Kariesentfernung eine ausreichende Immunkompetenz sowie ein ausreichendes regeneratives und reparatives Potenzial der Pulpa sind, damit es zur Bildung von Tertiärdentin an der Pulpa-Dentin-Kontaktfläche unter der Läsion kommt.

Die Therapie der Wurzelkaries wird von Ganß et al. beschrieben. Wie die Autoren anmerken, wird die Therapieentscheidung bei Wurzelkaries von vielen Faktoren beeinflusst und bedarf komplexer Überlegungen. Auch hier gibt es Empfehlungen, die Karies selektiv oder vollständig zu entfernen. Allerdings gibt es wenig bis keine Evidenz für die Überlegenheit eines Verfahrens, so dass nur Analogschlüsse aus Studien bei der Exkavation koronaler Karies möglich sind. Auffällig ist, dass sich einige Vorgehensweisen aus der Kinderzahnheilkunde auch bei der Behandlung älterer und pflegebedürftiger Patienten als gute Versorgungen anbieten. Die frühzeitige Arretierung der Wurzelkaries mit Silberdiamminfluorid kann beispielsweise den Austausch von Kronen und Brücken vermeiden.

Karies am Milchzahn kann in vielen Fällen belassen werden

In der Kinderzahnheilkunde stellt die noninvasive Kariesinaktivierung kariöser Milchzahn-Läsionen, wie im Beitrag von Splieth et al. beschrieben, eine wissenschaftlich und klinisch etablierte Therapieform dar, mit der viele Narkosebehandlungen, personelle Ressourcen sowie Risiken vermieden werden können. Da Milchzähne nur eine begrenzte Zeit in Funktion sind und die Kooperationsbereitschaft der kleinen Patienten sehr unterschiedlich ist, kommen unterschiedliche Therapieverfahren in Betracht, bei denen Karies nur partiell oder sogar gar nicht entfernt wird. Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass unter kritischen Bedingungen wie zum Beispiel der Narkosesanierung verhältnismäßig invasive Verfahren wie Pulpotomie, Pulpektomie und Stahlkronen immer noch ihre Berechtigung haben.

Fazit

Die Kariesbehandlung gehört nach wie vor zum Alltag in der Praxis. Die Indikationen, Karies in der Läsion zu belassen und zu arretieren, haben vor allem in der Kinderzahnheilkunde und bei der Behandlung der Wurzelkaries zugenommen. Bei der Behandlung von Kronenkaries gibt es offensichtlich zwei Lehrmeinungen im Hinblick auf das Ausmaß der Kariesexkavation. Als bemerkenswert kann aber festgehalten werden, dass im Unterschied zu früheren Zeiten, als vielfach noch das einfache Füllen von Kavitäten im Vordergrund stand, heute die Frage nach dem Zustand und der Prognose der Pulpa viel stärker im Fokus steht.

Auch wenn die klinischen Erfolgsquoten der unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Versorgung der Zähne mit direkten Restaurationen primär sehr ähnlich sind, lässt sich das nicht auf die Versorgung mit indirekten Restaurationen (Krone, Brückenpfeiler, Teleskopkrone) übertragen. Hier greifen die üblichen diagnostischen Methoden zur Überprüfung des Behandlungserfolgs (Sensibilitätstest, radiologische Überprüfung der Kariesprogression) so gut wie überhaupt nicht. Und es gibt zu diesem Thema so gut wie keine Evidenz aus klinischen Studien. Da bleibt die Zahnerhaltung also bis auf Weiteres eine Domäne der klinischen Erfahrung und Fähigkeiten des Behandlers.

Ich wünsche Ihnen viel Inspiration und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre.

Ihr Elmar Hellwig

Anmerkung der Redaktion zur Schreibweise des SDF:

In den Texten des Fortbildungsteils wird SDF (AgF(NH3)2) chemisch korrekt mit Silberdiamminfluorid ausgeschrieben. Die Benennung ergibt sich daraus, dass zwei Ammoniak-Moleküle ((NH3)2; „diammin“) das Silber-Ion als Zentralteilchen als Liganden komplexieren. Amine sind dagegen organische Verbindungen, deren funktionelle Gruppe eine Aminogruppe (-NH2) ist, beispielsweise als Aminfluorid. In den meisten Veröffentlichungen wird SDF „Silberdiaminfluorid“ (mit einem „m“) ausgeschrieben – in zahnmedizinischen Kontexten handelt es sich dabei nur um unterschiedliche Schreibweisen, gemeint ist die identische chemische Verbindung beziehungsweise das gleiche Produkt.