Übernimmt KI die Zahnheilkunde?

Was ist möglich, wenn Bilddaten aus einem intraoralen Scan und einem Fernröntgen-Seitenbild mit Daten aus vielen Tausend Aligner-Behandlungen zusammengeführt werden? Auf Basis der vom System-Anbieter Align Technology über viele Jahre gesammelten Datensätze (Trainingsmaterial für die Künstliche Intelligenz) simuliert eine für den Herbst 2025 angekündigte Software das gewünschte Behandlungsergebnis als Video. Sie soll der Firma zufolge bei der Therapieplanung auch restaurative Optionen, zum Beispiel mit Veneers oder Kronen, berücksichtigen (exocad). Das Ergebnis können Patienten zu Hause in foto- oder videorealistischer Qualität mit ihren Angehörigen diskutieren.

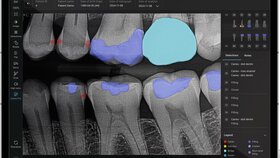

Mittels Nahinfrarot-Bildgebung oder Röntgen lassen sich kariöse Läsionen – ebenfalls KI-gestützt – visualisieren und für Diagnosen und Behandlungsvorschläge nutzen (Abbildung 2). Schnittstellen mit Anbietern von Intraoralscannern und Digitalen Volumentomografen bietet die kalifornische Firma Pearl, nach eigenen Angaben führender Anbieter von KI-Lösungen in der oralen Medizin. Ein Scanner-Softwaremodul des Unternehmens 3Shape bietet eine „zweite Meinung“, die für Diagnosen aufgrund von Bildbefunden – zum Beispiel zu Rezessionen – und Fluoreszenz-gestützten Kariesbefunden nutzbar ist. Mit dem Begriff „Zweitmeinung“ wird deutlich, dass die KI die Diagnose nicht übernehmen, sondern nur als Werkzeug unterstützen soll.

Intraorale Scanner werden auch unter anderen Aspekten immer leistungsfähiger. So bietet ein im vergangenen Jahr eingeführtes Produkt ein wesentlich vergrößertes Aufnahmefenster, das ausreichend präzise Ergebnisse sogar für Ganzkieferversorgungen mit Implantaten liefern soll (Align Technology). Bei einem anderen Produkt befindet sich die Scanner-Software in der Cloud, so dass das Gerät unabhängig von einer Basisstation in der ganzen Praxis anwendbar ist (Dentsply Sirona). Auf der IDS wurden viele weitere Scanner vorgestellt, auch mit niedrigerem Preisniveau – mehr zu Trends und Produktentwicklungen rund um das Thema Bildgebung enthält der Beitrag von Dr. Werner Betz.

Kleine Schritte bei PVS und ePA

„Connected Dentistry“ ist als Überbegriff für digitale Werkzeuge in Diagnostik und Therapie sowie in der Praxisverwaltung schon lange ein Thema. Laut Expertenauskunft lassen sich aber 3D-Daten aus Anwendungen verschiedener Anbieter wegen des fehlenden Industrie-übergreifenden Datenformats weiterhin nicht sinnvoll in Planungsoberflächen, zum Beispiel für CAD/CAM-Restaurationen, integrieren. Ähnliches dürfte für die Schnittstellen-gestützte Integration von 3D-Daten in KI-generierte Therapiepläne gelten.

Immer häufiger möglich ist dagegen die – ebenfalls KI-basierte – Umwandlung gesprochener Informationen in Text innerhalb von Praxis-Verwaltungs-Systemen (PVS, zum Beispiel Dampsoft, Doctos, Evident). Diese erfolgt einerseits bei der klinischen Dokumentation (Anamnesedaten, Befunde, Aufklärungsgespräche) und bei der Therapieplanung einschließlich Abrechnungsvorschlägen (!), andererseits im Rahmen des Praxismanagements bei der Neupatienten-Aufnahme oder der Terminvergabe. Mit Blick auf die Datensicherheit verspricht ein Anbieter „Patientendatenverschlüsselung auf höchstem Niveau“ – auch für Praxen und Kliniken mit mehreren Standorten (zum Beispiel ARZ.dent, CGM, solutio).

Aus praktischen Gründen sollte es in naher Zukunft möglich sein, klinisch relevante Informationen aus der elektronischen Patientenakte (ePA) ins PVS zu integrieren. In seiner Medien-Mitteilung von März 2025 nennt der Verband Deutscher Dental-Software-Unternehmen (VDDS) als Beispiel Medikationslisten, aber keine weiteren relevanten Daten, wie zum Beispiel PSI-Befunde. Ziel ist laut BZÄK-Vizepräsidentin Dr. Romy Ermler, dass jede PVS die ePA-Daten automatisch übernimmt. Wie in einer Diskussionsrunde in der IDS Speakers‘ Corner unter Beteiligung von Ermler deutlich wurde, können jedoch – in der anderen Richtung – zum Beispiel Röntgenbilder wegen der Dateigröße noch nicht in die ePA hochgeladen werden. Probleme mit der Nutzung der ePA in Testpraxen werden von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) in einer aktuellen Stellungnahme bestätigt. Das gesamte Projekt digitale klinische Dokumentation und Austauschbarkeit von Daten steckt also in vieler Hinsicht noch in den Kinderschuhen.

FDI schlägt integrierte ePA vor – ADA zur Bedeutung oraler Erkrankungen

Über das Thema elektronische klinische Dokumentation diskutierten auf der IDS Vertreter der World Dental Federation (FDI) mit Unterstützung von Henry Schein. Das internationale Handelsunternehmen aus den USA ist in den Bereichen Humanmedizin (Medizin und Zahnmedizin separat) und Tiermedizin tätig und ist an integrierten digitalen Lösungen interessiert. Die FDI hat in einem Konsens-Papier acht essenzielle auf den Mundbereich bezogene Informationen gelistet, die in jede medizinische Patientenakte gehören. Dazu zählen parodontale Gesundheit, Mundkrebs, Allergien und Röntgenbefunde.

In Vorträgen in der Speakers‘ Corner plädierte Dr. Brett Kessler, Präsident der American Dental Association (ADA), für zusätzliche zahnärztliche Abrechnungspositionen. Aktuell dürfe eine Beratung zu Risikofaktoren für nicht übertragbare Erkrankungen (etwa Diabetes mit Bezug auf Parodontitis) in den USA nur von anderen Medizinern abgerechnet werden. ADA-Chef-Ökonom Dr. Marko Vujicic betonte den erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden durch orale Erkrankungen (weltweit geschätzt 323 Milliarden US-Dollar). Im Gespräch mit dem Autor dieses Berichts sagte Vujicic, dass aus seiner Sicht für gesundheitspolitische Entscheidungen, die die Bedeutung oraler Erkrankungen ausreichend berücksichtigen, eine vollständige ausbildungs- und versorgungsbezogene Integration der oralen in die übrige Medizin notwendig sei.

Füllungsmaterialien

Themenwechsel: Für okklusal stark belastete Klasse-II-Restaurationen sind aktuell außer Amalgam keine einfach (nicht-adhäsiv) zu verarbeitenden Materialien erhältlich, die klinisch ausreichend dokumentiert sind [Frankenberger et al., 2024]. Dennoch wird dieses plastischeMaterial nun fast vollkommen aus der Versorgung verschwinden. Ob das vom Markt genommene selbstadhäsive Komposit Surefil One (Dentsply Sirona) in absehbarer Zeit in derselben oder einer veränderten Formulierung verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Angesichts der frisch publizierten guten Dreijahreswerte für das Material erscheint dies wünschenswert [Rathke et al., 2025].

Die Suche nach Alternativmaterialien zu Amalgam, die mechanisch ausreichend stabil und zugleich einfach zu verarbeiten sind, gestaltet sich nicht einfach. Southern Dental Industries bietet ein selbsthärtendes Bulk-Fill-Komposit, das mit einem laut Anbieter einfach applizierbaren Primer angewendet wird – klinische Daten dazu sind allerdings noch nicht publiziert. Als besonderes Merkmal wird neben der hohen Druck- und Biegefestigkeit der Aushärtungsmodus hervorgehoben: Das Material vernetzt sich nicht wie üblich von der freien Oberfläche, sondern von den Kavitätenwänden her. Dies soll zu einer besonders guten Randdichtigkeit führen. Für ein Ionen-freisetzendes Komposit von Ivoclar Vivadent, das wie das vorgenannte eine Primer-Anwendung erfordert, liegen ebenfalls noch keine klinischen Daten vor.

Weitere neue Komposite, für die eine klassische adhäsive Vorbehandlung mit Säure-Ätzung noch notwendig ist, wurden in Köln mit einfacherer Farbauswahl (zum Beispiel von Ivoclar Vivadent, solventum und Kuraray) und universeller Bulk-Anwendung im Front- und Seitenzahnbereich (Voco) vorgestellt.

MIH, Karies, Probiotika

Besser als Restaurieren ist Vorbeugen oder frühes Eingreifen: Eine interessante Neuentwicklung zur Behandlung von Molaren-Inzisiven-Hypomineralisationen ist ein kombiniertes Bleich- und Kunststoff-Infiltrationskonzept für betroffene Frontzähne (DMG). Der Fokus liegt hier zunächst einmal auf der Ästhetik, das Problem hat aber bei starker Verfärbung oder Überempfindlichkeit der Zähne auch medizinische Relevanz [Reissenberger et al., 2022]. Die nicht-restaurative Kontrolle kariöser Läsionen funktioniert nachweislich am besten mit Fluoriden. Neue Lackprodukte gibt es zum Beispiel mit unterschiedlichen Fluoridverbindungen (Kreussler Pharma) oder in Kombination mit Kalzium und Phosphat (Voco). Ohne Freigabe in Deutschland kann auch Silberdiaminfluorid eingesetzt werden (Tedequim), approximal in Kombination mit kieferorthopädischen Separiergummis [Schmoeckel, 2025].

Neu vorgestellt wurde in Köln ein sogenannter Modulator zur Förderung der oralen mikrobiellen Symbiose (PerioTrap Pharmaceuticals). Das Konzept wird in einem Gel für die Anwendung in der professionellen Prophylaxe und einer Zahncreme umgesetzt. Bisher wurde es nur in vitro in einem Biofilm-Modell getestet (Prof. Dr. Sigrun Eick, Universität Bern). Festgestellt wurden hier laut Anbieter eine geringere metabolische Aktivität von drei parodontalpathogenen Leitkeimen und weniger Entzündungsmediatoren. Das orale Mikrobiom soll sich auch mit zahlreichen weiteren Produkten für die häusliche oder praxisbasierte Anwendung günstig beeinflussen lassen. Anwender sollten aber immer präzise nach wissenschaftlichen Nachweisen fragen.

3-D-Druck

Zurück zur restaurativen oralen Medizin: Der 3-D-Druck zum Beispiel von Schienen und Totalprothesen mit verschiedenen Techniken wird immer mehr zur Routine, auch für Aligner gibt es inzwischen einige Anbieter (zum Beispiel dentona). Keramiken werden primär für den Druck individueller kieferchirurgischer Implantate, konfektionierter Schraubenimplantate für die Industrie oder von transparenten kieferorthopädischen Brackets verwendet (Lithoz). Definitive Kronen und Inlays aus Komposit könnten mit einem neuen, relativ niedrigpreisigen Chairside-System eine interessante Option werden, wenn sie sich klinisch bewähren (Sprintray). Eine kombiniert gedruckte und gepresst-lichtgehärtete Krone in der Praxis soll mit Finish in nur zehn Minuten fertiggestellt sein.

Differenzierte 3-D-Druck-Lösungen für die zahn- und implantatgetragene Prothetik bietet zum Beispiel auch Straumann. Daneben werden laufend neue Herstellungsverfahren für Zahnersatz entwickelt, unter anderem die Kombination von subtraktiver CAD/CAM-Fräs- und Schleiftechnik mit Mikro-Layering unter Nutzung von additivem 3-D-Druck (Argen Dental, imes-icore). Interessant könnte im restaurativen Bereich auch die Nutzung von optischer Kohärenz-Tomografie (OCT) werden, die seit einiger Zeit für die Kariesdiagnostik untersucht wird. Während es für diese Indikation noch keine Produkte gibt, bietet die koreanische Firma Ossvis erstmals einen intraoralen OCT-Scanner für die optische „Abformung“ von Präparationen, mit differenzierter Darstellung von Dentin, Schmelz und Gingiva.

Instrumente, Einheiten und mehr

Zahn-, weichgewebsbezogene und überhaupt orale Medizin ist oft Detailarbeit an kleinen Strukturen. Daher erleichtern gut funktionierende Instrumente und kleinere Hilfsmittel den Behandlungsalltag erheblich. Das könnte auch für ein neues Teilmatrizensystem gelten, das bei zwei benachbarten Klasse-II-Kavitäten in Verbindung mit speziellen, geteilten Kunststoffkeilen für eine bessere Abdichtung in kritischen Bereichen sorgen soll (Garrison, Abbildung 6). Ein verstellbarer Doppelhaken zum Abhalten von Lippen und Lappen könnte oralchirurgische Eingriffe erleichtern (Carl Martin, Abbildung 7). Ebenfalls neu für die Chirurgie ist ein „lineares“ Präparationssystem für Knochen einschließlich Implantatbett auf dem Markt. Es wird mit piezoelektrischem Ultraschall betrieben und erlaubt laut Anbieter schonendere und präzisere Eingriffe als mit Spiralbohrern (mectron).

Ein in Bezug auf den Druck verstellbares Pulverstrahlgerät zum Aufrauen von Restaurationen aus unterschiedlichen Materialien einschließlich Zirkonoxid präsentierte in Köln Morita. Ebenfalls für Zirkonoxid bietet W&H ein neues Schnellläufer-Winkelstück mit angepasstem Übersetzungsverhältnis, erhöhtem Drehmoment und entsprechend größerer Durchzugskraft. Damit das verwendete rotierende Instrument stabil läuft, wurde auch das Spannsystem verstärkt. Neu von W&H sind auch ein Sterilisator mit 38 Liter Volumen und – als vollkommen neues Produktsegment – DVT-Geräte.

Endodontie, Implantologie und professionelle Prophylaxe

In der Endodontie soll KI dazu beitragen, über die Auswertung von Drehmoment- und anderen Daten die Sicherheit bei der maschinellen Aufbereitung von Wurzelkanälen zu erhöhen [Ehrensberger, 2024]. Zu einer besseren Prognose für behandelte Zähne könnten auch hydraulische Kalziumsilikat-Materialien beitragen, die für Pulpa-Überkappungen eingesetzt werden (zum Beispiel von Bisico, Komet, Septodont). Zum Thema Implantologie entdeckte der Autor bei dieser IDS, abgesehen von den erwähnten gedruckten Zirkonoxid-Implantaten, keine auffälligen Neuheiten.

Als Teil von professionellen „Prophylaxe-Sitzungen“ können Zahnstein und Biofilm mit einer Reihe neuer Produkte entfernt werden, zum Beispiel von Acteon mit einem Kombigerät. Dieses bietet laut Anbieter-Information unter anderem ein weiter entwickeltes Luft-Wasser-Pulver-System mit verbessertem Pulver-Management. Neu ist auch ein Kombigerät des Marktführers EMS. Dieses hat ein neues Piezo-Ultraschall-Handstück, dessen Leistung sich dynamisch an die Menge und die Härte des Zahnsteins anpassen soll. Weiterhin werden Leistungs- und Verbrauchsdaten von Behandlungen digital ausgewertet und über ein Portal auch für größere Praxen oder Kliniken verfügbar gemacht („Konnektivität“). Dadurch soll zusammen mit der eingesetzten Technologie eine maximal schonende und wirtschaftliche Behandlung sichergestellt werden.

Besonders wirksam und auch schonend sind bei korrekter Anwendung elektrische Zahnbürsten nach dem Stand der Technik. Die beiden Marktführer Oral-B (Procter&Gamble) und Philips Oral Healthcare präsentierten auf der Messe neue Produkte mit magnetisch basierter Antriebs-Technologie. Beiden gemeinsam ist laut Pressemitteilungen eine automatische Kontrolle der Druckausübung beim Putzen. Betont wird als Botschaft an das beratende Praxisteam, dass den Patienten mit den weiter entwickelten Produktmerkmalen ein Umstieg von der Handzahnbürste erleichtert werden soll. Dazu tragen sicher die verfügbaren preisgünstigen Modelle beider Anbieter bei, für die dieselbe Technik wie bei hochpreisigen Varianten eingesetzt wird und die daher ebenfalls die klinisch dokumentierte Effektivität gewährleisten.

Eine magnetische Antriebstechnik wird auch für eine neue elektrische Zahnbürste genutzt, die manuell oder psychisch beeinträchtigten Menschen die tägliche Mundhygiene durch eine selbsttätig vibrierende Biofilm-Entfernung erleichtern soll (Abbildung 9). Das leider eher hochpreisige Produkt passt sich flexibel an die Zahnbogengröße an, ist nach einem Selbsttest durch den Autor einfach anzuwenden und zeigt eine hervorragende Putzleistung (klinische Studie an der Universität Zürich läuft laut Anbieter).

Fazit: Es brummt – fast wie in alten Tagen

Die globale Leitmesse brummte wieder fast wie in alten Tagen. Die Zahlen für Aussteller und Nationen lagen nahezu auf dem Niveau vor der COVID-Zäsur. Dagegen sind 135.000 Besucher immer noch deutlich weniger als die 155.000 aus dem Jahr 2019, wobei der Zuspruch aus Deutschland in diesem Jahr gegenüber der IDS 2023 laut koelnmesse „besonders stark“ angestiegen ist. Insgesamt zeigten sich sowohl die Aussteller als auch die Messe-Verantwortlichen laut Medienmitteilung mit der IDS zufrieden.

Dem darf man durchaus beipflichten: Gerade für die einheimischen Zahnärztinnen und Zahnärzte mitsamt ihrer Praxisteams ist es ein großer Gewinn, die globale Leitmesse der Zahnmedizin quasi vor der eigenen Haustür besuchen zu können. Auch der Autor dieses Berichts war von der Qualität des Angebots und von seinen Gesprächspartnern aus der gesamten Fachwelt wieder begeistert. Die nächste IDS gibt es in zwei Jahren: vom 16. bis zum 20. März 2027.

Hinweis zu Interessenkonflikten: Dr. med. dent. Jan H. Koch ist freier Fachautor und Berater. Er ist in diesem Zusammenhang für einzelne der genannten Firmen tätig, hat sich aber um eine fachlich zentrierte Darstellung bemüht.

Literaturliste

Ehrensberger C. Schwieriges wird leichter, „unmögliche“ Zahnrettungen häufiger Realität. die zahnarzt woche. 2024(33):6.

Frankenberger R, Hickel R, Schmalz G, et al. Amalgamersatz – Aktueller Stand zu selbstadhäsiven plastischen Füllungsmaterialien. Quintessenz. 2024;75(9):649-62.

Rathke A, Pfefferkorn F, McGuire MK, et al. Three-Year Practice-Based Clinical Trial on the Performance of a Self-Adhesive Resin-Based Bulk-Fill Restorative. J Esthet Restor Dent. 2025. Epub 20250328.

Reissenberger T, Ebel M, Klode C, et al. Hypomineralized Teeth and Their Impact on Oral-Health-Related Quality of Life in Primary School Children. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(16). Epub 20220821.

Schmoeckel J. Silberfluoride und KFO-Separatoren: approximale Initialkaries minimalinvasiv und kostengünstig behandeln. ZMK online. 2025. dentalwelt.spitta.de/zahnmedizin/therapie-approximalkaries-agf-und-kfo-separatoren/