Ästhetik im Fokus

Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein und die Insel Sylt eint eine langjährige Verbundenheit: Zum bereits 67. Mal fand die Fortbildungstagung „Sylter Woche“ statt, an der 780 Zahnärztinnen und Zahnärzte vor Ort, 50 online sowie 124 Zahnmedizinische Fachangestellte aus Dänemark, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und sogar aus Finnland, Albanien und Algerien teilgenommen haben. 21 Referentinnen und Referenten aus Deutschland und der Schweiz erläuterten in den Vorträgen und Seminaren die verschiedensten Gesichtspunkte, angefangen von der „Präprothetischen Kieferorthopädie“ über den „Lückenschluss mit Implantaten“ bis hin zum „Stellenwert der Prophylaxe im Ästhetik-Konzept“. Zudem informierten 62 Dentalaussteller im Foyer des Congress Centrum Sylt über die neuesten Entwicklungen. Neben den fachlichen Inhalten rundeten ein allmorgendliches Yoga am Strand und der beliebte Team-Treff in entspanntem Rahmen bei Snacks und Getränken den Kongress ab.

In guter Tradition begann das wissenschaftliche Programm nach der Tagungseröffnung mit einem fachfremden Vortrag. In diesem Jahr stellte der Evolutionsbiologe Prof. Dr. Dirk Semmann die Frage: „Wie entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten?“ Semmann begann mit Darwins Erkenntnis, dass in der Natur beobachtetes Verhalten meist dem individuellen Vorteil dient und nicht primär dem Fortbestand der Art. Er erläuterte das evolutionäre Problem der Kooperation, indem er herausstellte, dass jede Hilfeleistung den Einzelnen Ressourcen (Fitness) kostet. Zusammenarbeit werde aber durch verschiedene Rahmenbedingungen gefördert, beispielsweise durch „Verwandtenselektion“, die die genetisch vorteilhafte Hilfe unter nahen Verwandten erklärt. Auch die Befürchtung einer Bestrafung könne die Kooperation erhöhen.

Nett sein ist zu unserem persönlichen Vorteil

Als weiteren, wichtigen Aspekt nannte Semmann die Reziprozität, die den einzelnen auf direkte und indirekte Art belohnen kann. Die direkte Reziprozität könne so aussehen: Man hilft dem Nachbarn, eine schwere Kiste ins Auto zu tragen – und erhält von diesem Nachbarn zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Hilfe. Die indirekte Reziprozität sei nach bisherigem Wissensstand beim Menschen einmalig und funktioniere über das Erlangen einer Reputation als „hilfsbereite Person“ im Sinne einer sozialen Währung. Demnach sei man eher bereit, einer Person zu helfen, die einem selbst zwar noch nie eine Gefälligkeit erwiesen hat, von der man aber weiß, dass sie bereits andere unterstützt hat – also als hilfsbereit gilt.

Semmann schloss mit der Erkenntnis, dass viele Formen menschlicher Kooperation auf egoistischem Kalkül beruhen, da sie dem Einzelnen langfristig nützen, dass aber die Reputation, soziale Normen und institutionelle Regelwerke diesen Eigennutz so lenken, dass Kooperation auch unter Nicht‑Verwandten stabil bleibt. Für die Praxis bedeute das, dass in Teamstrukturen oder interdisziplinären Einrichtungen Anerkennung und Transparenz bewusst gefördert werden sollten, um Anreize zu schaffen, die die Zusammenarbeit stärken, selbst ohne familiäre Bindung.

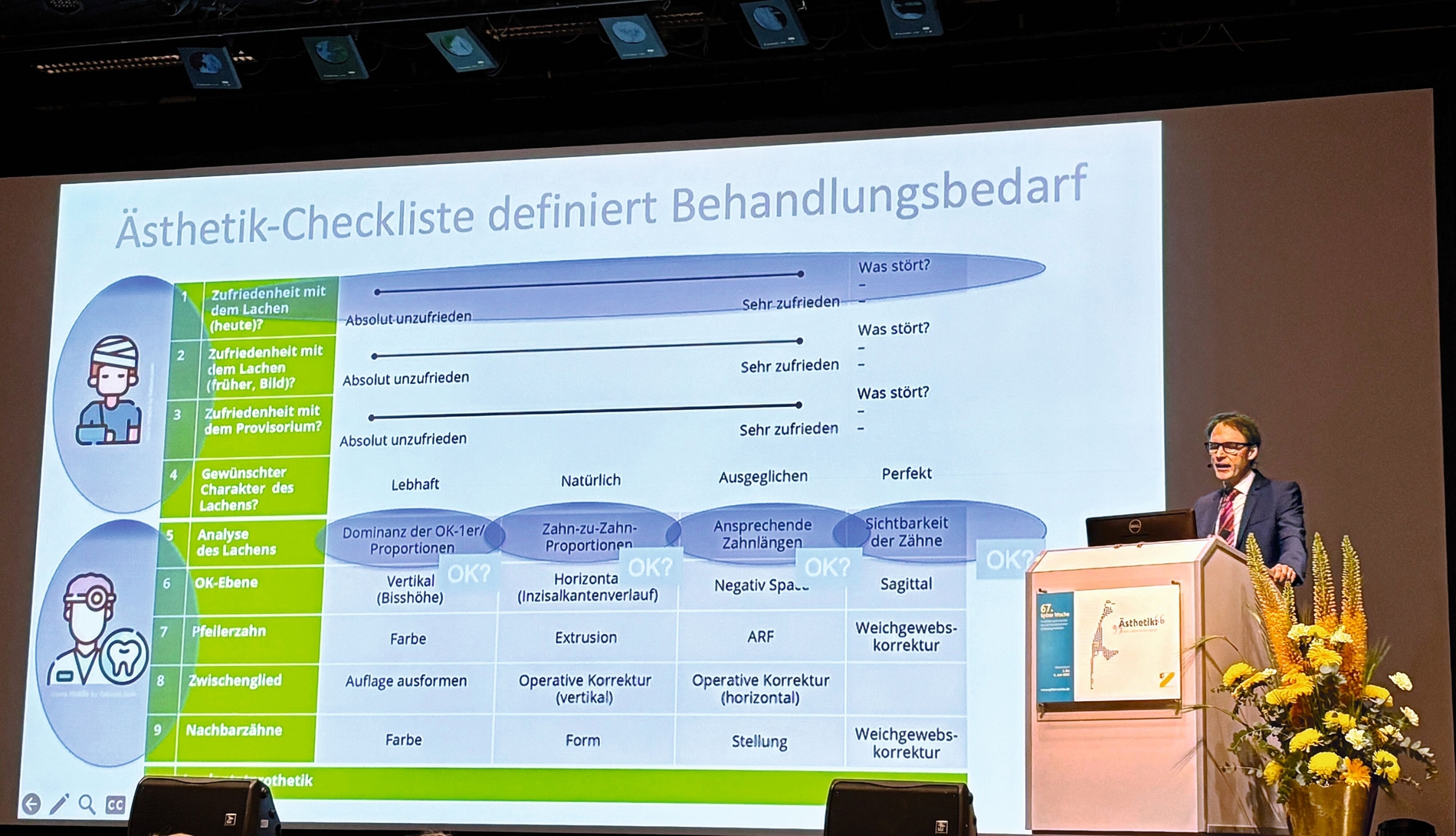

Im Zentrum des Vortrags „Grundlagen der Ästhetik“ von Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aachen) stand die Erkenntnis, dass dentale Ästhetik stets individuell auf den Patienten zugeschnitten sein muss. Viele Patienten würden unter einer Kombination aus gestörter Funktion und unbefriedigender Ästhetik leiden. Er wies darauf hin, dass Perfektion nicht das alleinige Ziel sein dürfe. Kleine Imperfektionen könnten zu einem natürlichen Gesamteindruck beitragen, maßgeblich sei letztlich immer die Zufriedenheit des Patienten. Für ein systematisches Vorgehen empfahl Wolfart den Einsatz einer „Ästhetik-Checkliste“. Auf dieser Grundlage lasse sich eine individualisierte Behandlungsplanung und Versorgung entwickeln, die den Wünschen und Erwartungen des Patienten gerecht wird.

Der Patient definiert, was er für ästhetisch hält

Entscheidend für den Behandlungserfolg sei, zunächst die Wünsche der Patienten anzuhören. Welchen Charakter soll das Lächeln erhalten: eher natürlich, ausgeglichen, lebhaft oder „perfekt“? Eine gute Orientierung könne dabei ein bereits erstelltes Provisorium geben. Wichtig sei zudem die umfassende Kenntnis von Aspekten, die ein Lächeln harmonisch erscheinen lassen. So müsse etwa bei der Lachanalyse die Dominanz der Oberkiefer-Einser beachtet werden, deren Breite ungefähr 75 bis 80 Prozent der Länge betragen sollte – bei gleichzeitiger Beachtung der anderen Zahn-zu-Zahn-Proportionen. Die Zahnlängen sollten ansprechend und passend zum Patienten gestaltet werden: Unter locker geöffneten Lippen sollten die Zähne je nach Lippenform, Geschlecht und Alter nur teilweise sichtbar sein – im Schnitt zwischen null bis vier Millimetern. Volle Lippen lassen laut Wolfart tendenziell mehr Zahnfläche erkennen, eine längere Oberlippe weniger. Hinzu komme, dass Männer üblicherweise eine geringere Zahnexposition zeigen als Frauen, ebenso wie ältere Menschen. Neben vielen weiteren Parametern verwies Wolfart auf „Rufenachts Hypothese“: Ein harmonisches Gesicht zeichne sich dadurch aus, dass die gedachte Linie vom äußeren Augenlid zum ipsilateralen Mundwinkel bei einem Lachen parallel zur Achse des Eckzahns verläuft.

Wolfart erklärte, dass es wichtig sei, die Stumpffarbe zu erfassen, da diese dem Techniker hilft, die Restaurationen farblich realitätsnah abzustimmen. Der Rot‑Weiß‑Übergang erweise sich häufig als besonders anspruchsvoll. Bei fehlender biologischer Breite könnten chirurgische Kronenverlängerungen oder kieferorthopädische Extrusionen diskutiert werden.

Die bereits erwähnte „Ästhetik-Checkliste“ fasse alle diese Kriterien systematisch zusammen und helfe, den Behandlungsbedarf zu erfassen sowie eine sinnhafte Behandlungsabfolge zu planen. So könnten von Anfang an Fehler vermieden und ein ästhetisch-funktionales Gesamtergebnis erzielt werden. Wolfarts Fazit: Das Erfassen individueller dentaler Ästhetik bedeute vor allem Zuhören. Der Patient definiere für den Behandler, in welche Richtung sich sein Lächeln entwickeln soll. Wenn man ihm diese Stimme gibt und einem klar strukturierten Leitfaden folgt, ließen sich funktionell und ästhetisch Ergebnisse erzielen, die den Erwartungen und Wünschen des Patienten entsprechen.

So schön kann Komposit sein

Prof. Dr. Diana Wolff (Heidelberg) stellte in ihrem Vortrag „Ästhetik mit Kompositen“ dar, dass direkte Kompositversorgungen ästhetisch und funktionell durchaus konkurrenzfähig zu Keramik sein können. Anhand zahlreicher Fallbeispiele zeigte sie, wie Zahnformkorrekturen, Lückenschlüsse und Schneidekantenverlängerungen ansprechende Ergebnisse liefern können, sofern man den Verlust des ursprünglichen Glanzes und die Neigung zu extrinsischen Verfärbungen in Kauf nimmt. Letzteres ergebe sich durch eine etwas gröbere Oberflächenrauheit, insbesondere im approximalen Bereich, ließe sich aber durch professionelle Zahnreinigungen oder erneutes Polieren problemlos beseitigen.

Anhand von Fällen dentaler Traumata demonstrierte Wolff, wie intern gebleichte Zähne mit Kompositaufbau in Form und Farbe optimal wiederhergestellt werden können. Bei Klasse‑V‑Defekten zeigte sie die Anwendung spezieller Matrizen, flüssigen Kofferdams sowie die „Schneepflugtechnik“. Hypoplastische Frontzähne behandle sie mit Mikrosandstrahlen (Aluminiumoxid), um die Oberfläche für den Komposit-Auftrag vorzubereiten. Bei Zahnformkorrekturen biete das Komposit eine schnelle und substanzschonende Lösung.

Langzeitdaten untermauern Wolffs Empfehlung: Frese et al. [2020] hatten über eine funktionelle Überlebensrate von 98,5 Prozent nach 15 Jahren für direkte Komposit‑Zahnformkorrekturen im Frontzahnbereich berichtet. Wolff bemerkte, dass bei Schneidekantenverlängerungen immer eine Knirscherschiene verordnet werden sollte, da es sonst zu vermehrtem Chipping kommen könne. Studien von Loomans et al. [2021] und Mehta et al. [2021] hatten für Kompositaufbauten in abrasiv geschädigten Dentitionen nach durchschnittlich 5,5 Jahren eine Gesamtüberlebensrate von 88,6 Prozent und eine funktionelle Überlebensrate von 97,7 Prozent beschrieben. Die jährliche Abrasion des Materials liege in einem ähnlichen Bereich wie die von natürlicher Zahnsubstanz (etwa 14 bis 21 Mikrometer pro Jahr).

Abschließend unterstrich Wolff, dass die aktuelle S3‑Leitlinie direkte Kompositrestaurationen als Mittel der ersten Wahl für Klasse‑III‑, -IV‑ und -V‑Versorgungen sowie für Zahnformkorrekturen empfiehlt, gerade aufgrund ihrer Minimalinvasivität. Moderne Kompositmaterialien würden ein ästhetisch anspruchsvolles Ergebnis ermöglichen – und böten zudem überzeugende Überlebensraten.

Ästhetik beginnt im Team

Ein besonderes Merkmal der Sylter Woche ist, dass viele Vorträge sich nicht nur an Zahnärztinnen und Zahnärzte, sondern an das gesamte Praxisteam richten. Anja Schmitt (Bordesholm) zeigte mit ihrer Präsentation „Ästhetik im Team: Erfolgreiche Zusammenarbeit für qualitativ hochwertige Behandlungserfolge“, dass ästhetische Qualität in der Zahnmedizin weit über das klinische Ergebnis hinausgeht und bereits beim inneren Zusammenhalt des Praxisteams beginnt. Ein harmonisches Miteinander könne bei den Patienten einen positiven Gesamteindruck hinterlassen, der die Wahrnehmung des Behandlungsergebnisses verstärke. Schmitt verwies auf eine Untersuchung, die im Harvard Business Review veröffentlicht wurde und zeigte, dass Patienten die medizinische Leistung signifikant höher einschätzen, wenn sie eine Harmonie im Team wahrnehmen.

Dieses „gute Gefühl“ trage maßgeblich zur Patientenzufriedenheit bei: So führe ein positives Betriebsklima dazu, dass Patienten kooperativer sind, weniger Ängste während der Behandlung haben und die Bereitschaft, notwendige Eingriffe rechtzeitig durchführen zu lassen, erhöht wird.

Zudem beeinflusse die Stimmung im Team nachweislich die Arbeitsprozesse und die betrieblichen Kennzahlen, erklärte Schmitt. Studien belegten, dass gute Stimmung im Team die Fehlzeiten um rund 78 Prozent senken und die Personalfluktuation um 21 bis 51 Prozent reduzieren kann. Umgekehrt führe eine negative Grundstimmung zu erhöhten Fehlzeiten, steigender Fluktuation und langfristig zu einem erhöhten Burn-out-Risiko unter den Mitarbeitenden.

Zentrale Ursachen für eine schlechte Stimmung sind für Schmitt eine hohe Arbeitsbelastung, anstrengende(re) Patienten, Generationenkonflikte hinsichtlich der Work‑Life‑Balance und mangelnde Führungskompetenzen. Ein erster Lösungsansatz bestehe darin, interne Prozesse und Abläufe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf neue Ansätze auszuprobieren, um Stressfaktoren zu reduzieren.

Zur Förderung eines vertrauensvollen Arbeitsumfelds sei es darüber hinaus essenziell, psychologische Sicherheit zu schaffen: Die Mitarbeitenden sollten das Gefühl haben, Risiken eingehen und Fehler offen ansprechen zu dürfen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Dies setze allerdings eine Führungskultur voraus, die Fehleinschätzungen nicht sanktioniert, sondern als Chance für Verbesserungen begreift.

Kommunikation identifizierte Schmitt als Schlüsselfaktor für ein positives Arbeitsklima. Eine gewaltfreie Sprache, bei der Wahrnehmungen ohne Vorwurf formuliert, die persönliche Wirkung dargestellt und konkrete Bitten ausgesprochen werden, erleichtere den konstruktiven Dialog auf Augenhöhe. Regelmäßige, nicht ausschließlich arbeitsbezogene Treffen – etwa ein kurzes Teambesprechungsfrühstück oder gemeinsame Pausen – würden das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und verhindern, dass Konflikte im Alltag unbemerkt eskalieren. Ebenfalls wichtig sei laut Schmitt eine Kultur der Wertschätzung: Sich bei einem Teammitglied für eine gut ausgeführte Leistung zu bedanken oder kleine Geburtstagsrituale zu pflegen, steigere nachweislich die Motivation.

Harmonie im Team beeinflusst Patienten maßgeblich

Schmitt resümierte, dass ein harmonisches Praxisteam Kompetenz und Fürsorge vermittelt und so maßgeblich zu einer positiven Patientenerfahrung und langfristig zu ästhetisch hochwertigen Behandlungsergebnissen beitragen würde. Insgesamt verdeutlichte sie, dass die Investition in ein harmonisches Miteinander nicht nur das arbeitsinterne Klima verbessern, sondern direkte und messbare Vorteile für Patientenbindung, Behandlungserfolg und Praxiserfolg mit sich bringen würde.

Fun-Fact

Bei korrekter Durchführung könne man an einen Quadratmillimeter Adhäsivfläche fünf bis sechs Kilogramm Gewicht aufhängen, erklärte Prof. Dr. Diana Wolff in ihrem Vortrag. Bei zehn mal zehn Zentimetern Fläche seien es sogar 55 Tonnen.

Im Vortrag „Ästhetik mal anders: Ernährung für Zahnmediziner“ erklärte Prof. Dr. Roland Frankenberger (Marburg), dass Zahnärztinnen und Zahnärzte meist die ersten seien, die Ernährungsfolgen ihrer Patientinnen und Patienten früh erkennen und diese wirkungsvoll beraten könnten. In Deutschland sterben mittlerweile mehr Menschen an Überernährung als an Unterernährung, erklärt Frankenberger. Zucker sei dabei ein zentraler Faktor: die WHO empfehle inzwischen maximal fünf Prozent der Gesamtenergiezufuhr durch freie Zucker zu decken. In der heutigen Zeit würden rund 80 Prozent des Zuckers den wir aufnehmen aus verarbeiteten Lebensmitteln stammen. Wie groß der Einfluss der Ernährung auf die orale Gesundheit sei, belege eine von Frankenberger vorgestellte Steinzeitdiät-Studie aus der Schweiz. Diese zeigte, dass bei reduzierter Kohlenhydratzufuhr die Entzündungswerte selbst bei ausbleibender Mundhygiene deutlich sanken.

Frankenberger empfahl eine „bunte“, zuckerarme Ernährung mit viel Gemüse, sinnvollen Eiweißquellen, moderatem Obstkonsum, wenig Alkohol und mindestens 50 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht zur Unterstützung der allgemeinen sowie der oralen Gesundheit. Die lange verbreitete Annahme, dass eine ausgewogene Ernährung uns mit allen notwendigen Nährstoffen versorge, hält er für nicht mehr gültig. Er empfahl in seinem Vortrag grundsätzlich die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade bei Parodontitis-Patienten habe er gute Erfahrungen mit der Empfehlung einer regelmäßigen Einnahme eines Multi-Präparats gemacht.

Krafttraining unter- und Kardio überschätzt

Frankenberger betonte zudem Bewegung als wichtigen Baustein: Eine Kombination aus Krafttraining, Kardio und Dehnen mit mindestens drei intensiven Trainingseinheiten pro Woche sei empfehlenswert – man solle aber darauf achten, nach dem Sport nicht mehr zu essen als sonst. Schließlich hob er die Bedeutung erholsamen Schlafs hervor: Alkohol zerstöre die Tiefschlafphase und beeinträchtige so die Regeneration. Mit Beachtung dieses ganzheitlichen Ansatzes könnten Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht nur die extraorale, sondern auch die intraorale Ästhetik sowie das allgemeine Wohlbefinden ihrer Patienten signifikant verbessern – und natürlich auch ihre eigene.

Die Fortbildungstagung endete mit dem Charity-Turnier „Dental Golf-Cup“. Im Anschluss überreichte Dr. Michael Brandt, Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, einen Scheck in Höhe von 6.700 Euro an die Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt, Tina Haltermann. In diesem Jahr kommt die Spende der Schwimmausbildung von Sylter Kindern zugute.

Zum Abschluss wurde eine Online-Umfrage unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt: Demnach hielten 100 Prozent Sylt für den idealen Tagungsort, 79 Prozent gaben an, dass die Inhalte der „Sylter Woche“ gerade auch junge Zahnärztinnen und Zahnärzte ansprechen, 77 Prozent der Befragten lobten die Zahl der Vorträge und 68 Prozent die Länge der Tagung. Mit den Klängen des bekannten Songs „Westerland“ von der Band „Die Ärzte“ endete die „67. Sylter Woche“.

Vom 18. bis zum 22. Mai 2026 lädt die 68. „Sylter Woche“ wieder auf die Nordseeinsel ein. Das Thema lautet dann: „Perfekte Zahnheilkunde für jedes Lebensalter!“