Dentogene Ursache eines ausgeprägten Weichteilemphysems

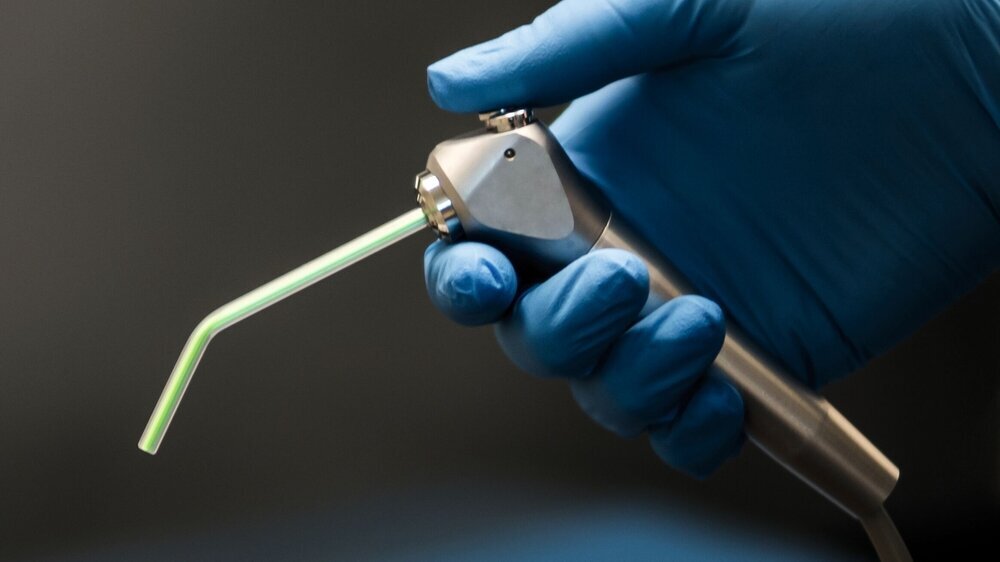

Ein 48-jähriger männlicher Patient stellte sich mit zunehmenden Beschwerden entlang des Unterkiefers und des Halses linksseitig in der mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Notfallaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg vor. Anamnestisch berichtete er über persistierende Schmerzen in der linken Gesichtshälfte seit einem Sportunfall (Sparring) im November 2024. Etwa drei Tage vor der Vorstellung war es im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung zu einer frustranen Extraktion des Unterkieferzahns 35 mit Radix relicta gekommen. Der Patient berichtete, dass bei der frustranen Extraktion wiederholt „ein Luftpüster“ zur Verbesserung der Sichtverhältnisse eingesetzt worden war. Seit dem Eingriff hätten sich die Beschwerden deutlich verschlimmert. Neben intensiven Hals- und Armschmerzen beklagte der Patient insbesondere ein Knistern im Halsbereich. Eine bekannte Penicillinallergie wurde angegeben, weitere relevante Vorerkrankungen oder regelmäßige Medikamenteneinnahmen lagen nicht vor.

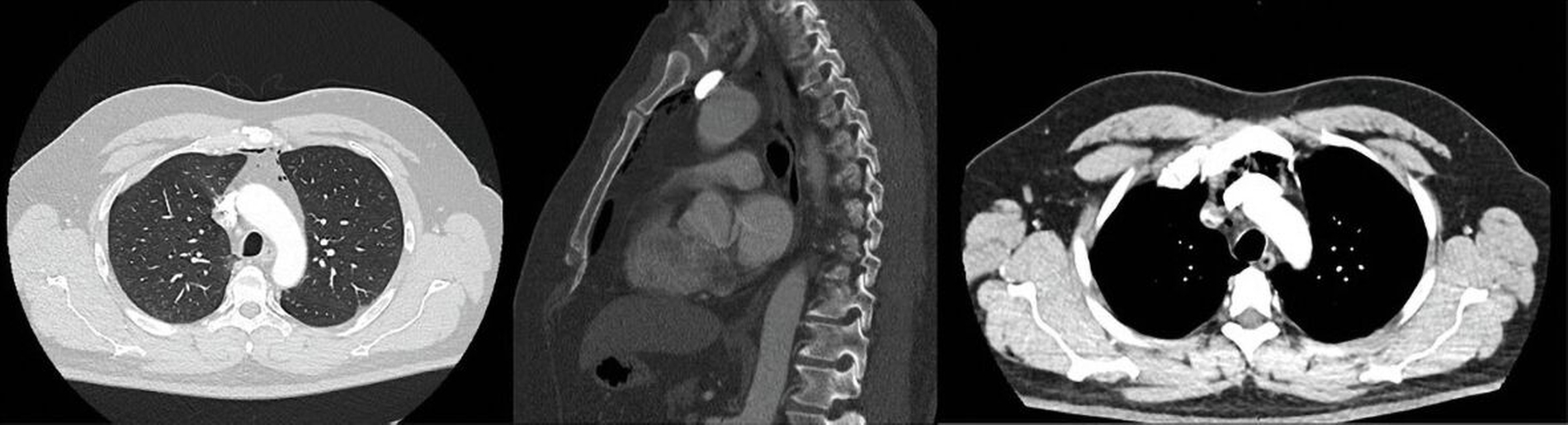

Die klinische Untersuchung ergab eine linksseitige Gesichtsschwellung mit tastbarem subkutanem Krepitus. In der anschließenden Kontrastmittel-gestützten Computertomografie von Kopf, Hals und Thorax zeigte sich ein ausgeprägtes zervikales Weichteilemphysem mit mediastinaler Ausdehnung sowie eine Radix relicta Regio 35 (Abbildungen 1 und 2). Hinweise auf eine Fraktur, einen Abszess oder eine intrathorakale Ursache bestanden nicht. Die radiologischen Befunde legten eine dentogene Ursache nahe, wobei insbesondere die Anwendung von Druckluftinstrumenten im Rahmen der vorangegangenen zahnärztlichen Intervention als auslösender Faktor infrage kam.

Der Patient wurde stationär aufgenommen und konservativ behandelt: Es erfolgten eine intravenöse Antibiotikatherapie mit zwei Gramm Ceftriaxon (1-0-1-0) sowie eine symptomorientierte Analgesie. Zusätzlich erhielt der Patient Pantoprazol 40 Milligramm (einmal täglich) zur Prophylaxe einer stressbedingten Gastritis. Die klinischen und laborchemischen Kontrollen blieben unauffällig. Es zeigten sich keine klinischen oder laborchemischen Zeichen einer Superinfektion oder progredienten Ausbreitung des Emphysems. Die Entfernung des verbliebenen Wurzelrests wurde mit dem Patienten ausführlich besprochen. Dieser entschied sich jedoch für eine zeitlich versetzte ambulante Durchführung der Bergung der Radix relicta.

Im Rahmen des Entlassmanagements wurde eine körperliche Schonung mit Verzicht auf sportliche Aktivitäten, Fliegen, Tauchen und forcierte Exspiration (zum Beispiel Schnäuzen) für vier Wochen empfohlen. Eine Nikotinkarenz wurde für 14 Tage angeraten. Zudem erfolgte die Umstellung auf eine orale Antibiotikatherapie mit Cefuroxim 500 Milligramm (1-0-1-0) zur Komplettierung einer zehntägigen antibiotischen Abschirmung. Der Hauszahnarzt wurde zur Re-Evaluation eingebunden, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde für sieben Tage ausgestellt. Das klinische Follow-up zeigte sich unauffällig.

Diskussion

Klinisch präsentierten sich die typischen Symptome wie subkutanes Krepitus, zervikothorakales Druckgefühl oder Schmerzen im Hals-, Brust- und Schulterbereich [Kanaparthi et al., 2024].

Das Mediastinalemphysem beschreibt das pathologische Vorhandensein freier Luft im Mediastinum. Während spontane Formen (spontaneous pneumomediastinum, SPM) eher selten sind und vor allem bei jungen Erwachsenen ohne erkennbare Vorerkrankung auftreten, entsteht ein Mediastinalemphysem deutlich häufiger sekundär – beispielsweise infolge von Traumata, chirurgischen Eingriffen oder zahnärztlichen Maßnahmen [Rajendran et al., 2020; Talwar et al., 2024].

Dentogene Ursachen werden in der Literatur regelmäßig als Auslöser mediastinaler Luftausbreitung beschrieben [Nozewski et al., 2021]. Die Entstehung eines Mediastinalemphysems im Rahmen eines zahnärztlichen Eingriffs stellt eine seltene, aber potenziell schwerwiegende Komplikation dar, deren Kenntnis für Angehörige der Tätigkeitsfelder Zahnmedizin, Oralchirurgie und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie essenziell ist. Der hier vorgestellte Fall demonstriert eindrücklich, wie durch die Kombination aus frustraner Zahnextraktion, verbliebenem Wurzelrest und dem Einsatz von Druckluftinstrumenten eine pathologische Luftverlagerung entstehen kann, die sich bis ins Mediastinum ausbreitet.

Das mediastinale Emphysem beruht in der Regel auf dem Eindringen von Luft in die tiefen Weichgewebskompartimente. Im dentalen Kontext erfolgt dies meist über die oralen Schleimhäute oder iatrogen eröffnete Knochenstrukturen, wie etwa bei chirurgischen Eingriffen im Molarenbereich. Wird während der Behandlung Druckluft eingesetzt – beispielsweise zur Trocknung oder zur Verbesserung der Sicht – kann Luft entlang natürlicher Gewebespalten (parapharyngeale, retropharyngeale und viszerale Räume) bis ins Mediastinum vordringen [Sepsick et al., 2025]. Die anatomische Kontinuität dieser Strukturen vom Kieferwinkel bis in den Brustraum ist in zahlreichen Studien beschrieben und stellt eine plausible Erklärung für das beobachtete Verteilungsmuster dar [Durukan et al., 2012].

Die Literatur dokumentiert wiederholt Fälle zervikofazialer oder mediastinaler Emphyseme nach zahnärztlichen Maßnahmen, insbesondere im Unterkieferseitenzahnbereich. Die verwendeten Instrumente umfassten zumeist Luftspritzen, Turbinen oder Pulverstrahlgeräte [Sepsick et al., 2025]. Auch in diesem Fall berichtete der Patient explizit von der wiederholten Verwendung „eines Luftpüsters“ im Rahmen der frustranen Extraktion. Diese Angabe korreliert mit der radiologischen Ausdehnung des Emphysems und unterstützt die Hypothese einer iatrogenen Luftinsufflation.

Ein weiterer, möglicherweise begünstigender Faktor war das Belassen eines Wurzelrests in Regio 35. In der zahnärztlichen Praxis sind Radices relictae kein seltenes Phänomen, insbesondere im Unterkieferseitenzahnbereich [Nayyar et al., 2015]. Studien berichten von Komplikationsraten bis zu zehn Prozent bei chirurgisch komplexen Extraktionen, wobei schwierig zu fassende Wurzeln, starke Divergenzen oder eine schlechte Übersicht die Extraktion erschweren [Yamada et al., 2022; Dudde et al., 2024]. Während asymptomatische Wurzelreste unter Umständen belassen werden können, gilt dies nicht im Kontext entzündlicher oder traumatischer Veränderungen. In diesem Fall stellt der verbliebene Wurzelrest möglicherweise eine Eintrittspforte für die eingebrachte Luft dar, die sich über die apikalen Strukturen hinaus in tiefere Weichteilschichten ausbreiten konnte.

Diagnostik und Differenzialdiagnosen

Das klinische Bild eines zervikothorakalen Emphysems ist häufig durch subkutanes Krepitus, Hals- und Brustschmerzen sowie Dyspnoe oder Druckgefühl geprägt. Die Differenzialdiagnose umfasst unter anderem Pneumothorax, Ösophagusruptur (Boerhaave-Syndrom), Trachealläsionen, aber auch Infektionen wie nekrotisierende Fasziitiden [Goodnight et al., 1994; Iteen et al., 2023]. In solchen Fällen ist eine schnelle, bildgebungsbasierte Abklärung mittels Kontrastmittel-gestützter CT essenziell. Der Fall zeigt exemplarisch, wie mithilfe der Schnittbildgebung und laborchemischen Diagnostik rasch eine klare Diagnose gestellt und eine lebensbedrohliche Genese ausgeschlossen werden konnte.

Therapieoptionen

Die Behandlung eines unkomplizierten Mediastinalemphysems erfolgt in der Regel konservativ, sofern keine Hinweise auf Infektion, Atemnot oder eine progrediente Ausbreitung bestehen [Spille et al., 2022]. Bei stabilem Allgemeinzustand ist eine stationäre Überwachung, eine symptomatische Analgesie und gegebenenfalls eine antibiotische Abschirmung zur Vermeidung sekundärer Infekte indiziert [Iteen et al., 2023]. In dentogen verursachten Fällen, wie dem hier beschriebenen, erscheint der Einsatz von Breitbandantibiotika wie Ceftriaxon aufgrund der potenziellen Keimspektren (Anaerobier, Streptokokken) gerechtfertigt. Der im weiteren Verlauf auf orale Antibiose umgestellte Therapieansatz ist konsistent mit den aktuellen Empfehlungen und erwies sich im vorliegenden Fall als wirksam [Iteen et al., 2023].

Relevanz für die zahnärztliche Praxis

Der geschilderte Fall unterstreicht die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Druckluftinstrumenten – insbesondere bei chirurgischen Eingriffen im Seitenzahnbereich des Unterkiefers. Wo immer möglich sollte auf trockene OP-Felder durch Absaugung und Tamponade gesetzt und auf Luftapplikationen im Wundbereich möglichst verzichtet werden. Auch eine präzise radiologische Nachkontrolle bei frustranen Extraktionen ist essenziell, um verbliebene Wurzelreste frühzeitig zu erkennen und gezielt zu entfernen. Nicht zuletzt zeigt der Fall, dass selbst augenscheinlich alltägliche zahnärztliche Eingriffe im Ausnahmefall systemische Komplikationen nach sich ziehen können. Eine frühzeitige und umfassende interdisziplinäre Kommunikation mit der hausärztlichen Praxis sowie mit Kolleginnen und Kollegen des Fachgebiets der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und der Allgemeinchirurgie sowie eine rasche Einleitung der adäquaten Diagnostik und Therapie können in solchen Situationen entscheidend für einen benignen Verlauf sein.

Fazit für die Praxis

Druckluftanwendung vermeiden: Bei chirurgischen Eingriffen im Unterkieferseitenzahnbereich sollte der Einsatz von Druckluftinstrumenten kritisch hinterfragt und – wenn möglich – durch Absaugung und Tamponade ersetzt werden.

Radiologische Kontrolle nach frustranen Extraktionen: Verbliebene Wurzelreste sollten konsequent identifiziert und entfernt werden, um das Risiko einer tiefen Luftausbreitung zu minimieren.

Interdisziplinäres Handeln bei unklaren Beschwerden: Bei zervikothorakalen Symptomen nach zahnärztlichen Maßnahmen sind die zügige Anfertigung einer radiologischen Bildgebung sowie eine enge Zusammenarbeit mit MKG, HNO und Innerer Medizin erforderlich.

Fazit

Mediastinale Emphyseme nach zahnärztlichen Eingriffen sind selten, können jedoch lebensbedrohliche Folgen haben. Der hier dargestellte Fall macht deutlich, dass insbesondere die Kombination aus frustraner Extraktion, verbliebenem Wurzelrest und dem Einsatz von Druckluftinstrumenten ein erhebliches Risiko für eine tiefe Luftausbreitung birgt. Für einen komplikationslosen Verlauf entscheidend sind eine frühzeitige Diagnostik, leitliniengerechte Therapie und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Für die zahnärztliche Praxis ergibt sich daraus: Der Einsatz von Druckluft im OP-Gebiet sollte kritisch hinterfragt werden – bei atypischen Beschwerden ist frühzeitig an seltene, aber relevante Komplikationen zu denken.

Literaturliste

Dudde F, Barbarewicz F, Henkel KO. Risk factor analysis for perioperative complications in impacted third molar surgery - a single center experience. Oral Maxillofac Surg. 2024 Sep;28(3):1127-1138. doi: 10.1007/s10006-024-01232-3. Epub 2024 Mar 1. PMID: 38427098.

Durukan P, Salt O, Ozkan S, Durukan B, Kavalci C. Cervicofacial emphysema and pneumomediastinum after a high-speed air drill endodontic treatment procedure. Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):2095.e3-6. doi: 10.1016/j.ajem.2012.01.006. Epub 2012 Feb 4. PMID: 22306391.

Goodnight JW, Sercarz JA, Wang MB. Cervical and mediastinal emphysema secondary to third molar extraction. Head Neck. 1994 May-Jun;16(3):287-90. doi: 10.1002/hed.2880160314. PMID: 8026962.

Imai T, Michizawa M, Arimoto E, Kimoto M, Yura Y. Cervicofacial subcutaneous emphysema and pneumomediastinum after intraoral laser irradiation. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Feb;67(2):428-30. doi: 10.1016/j.joms.2008.01.039. PMID: 19138623.

Iteen AJ, Bianchi W, Sharman T. Pneumomediastinum. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557440/; abgerufen am 24.06.2025, 14:05 Uhr

Kanaparthi K, Talwar A, Khan S, Talwar A, Capozzi B, Talwar A. Cervicofacial emphysema: A systematic review. Intractable Rare Dis Res. 2024 Nov 30;13(4):208-212. doi: 10.5582/irdr.2024.01054. PMID: 39628623; PMCID: PMC11609037.

Nayyar J, Clarke M, O'Sullivan M, Stassen LF. Fractured root tips during dental extractions and retained root fragments. A clinical dilemma? Br Dent J. 2015 Mar 13;218(5):285-90. doi: 10.1038/sj.bdj.2015.147. PMID: 25766165.

Nożewski JB, Dura ML, Kłopocka M, Kwiatkowska MM, Konieczny JP, Nicpoń-Nożewska KK. A 39-Year-Old Woman with Cervicofacial and Mediastinal Emphysema 10 Hours After an Elective Lower Molar Dental Extraction. Am J Case Rep. 2021 Nov 5;22:e931793. doi: 10.12659/AJCR.931793. PMID: 34739477; PMCID: PMC8579060.

Rajendran T, Shaikh O, Kumbhar U, Balasubramanian G, Bhattarai S. Spontaneous Pneumomediastinum in a Young Adult: A Rare Presentation. Cureus. 2020 May 26;12(5):e8306. doi: 10.7759/cureus.8306. PMID: 32607290; PMCID: PMC7320661.

Ramnarine M, Dubin Z. Cervicofacial and mediastinal emphysema due to a dental procedure. J Emerg Trauma Shock. 2017 Jan-Mar;10(1):34-36. doi: 10.4103/0974-2700.199526. PMID: 28243011; PMCID: PMC5316794.

Sepsick H, Ma B, Zeng Q, Castro-Núñez J. Pneumomediastinum With Mediastinitis Following Third Molar Extraction With a High-Speed Air Handpiece: A Case Report and Literature Review. Cureus. 2025 May 23;17(5):e84695. doi: 10.7759/cureus.84695. PMCID: PMC12182958.

Spille J, Wagner J, Spille DC, Naujokat H, Gülses A, Wiltfang J, Kübel P. Pronounced mediastinal emphysema after restorative treatment of the lower left molar-a case report and a systematic review of the literature. Oral Maxillofac Surg. 2023 Sep;27(3):533-541. doi: 10.1007/s10006-022-01088-5. Epub 2022 Jun 10. PMID: 35680758; PMCID: PMC10457226.

Talwar A, Rajeev A, Rachapudi S, Khan S, Singh V, Talwar A. Spontaneous pneumomediastinum: A comprehensive review of diagnosis and management. Intractable Rare Dis Res. 2024 Aug 31;13(3):138-147. doi: 10.5582/irdr.2024.01020. PMID: 39220281; PMCID: PMC11350202.

Yamada SI, Hasegawa T, Yoshimura N et al. Prevalence of and risk factors for postoperative complications after lower third molar extraction: A multicenter prospective observational study in Japan. Medicine (Baltimore). 2022 Aug 12;101(32):e29989. doi: 10.1097/MD.0000000000029989. PMID: 35960058; PMCID: PMC9371489.