Restaurative Versorgung bei Amelogenesis imperfecta

Patientenfall 1

Ein elfjähriger Junge stellte sich im Februar 2023 erstmals in der Ambulanz der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und präventive Zahnheilkunde des Universitätsklinikums des Saarlandes vor. Hauptanliegen war die dunkle Zahnfarbe, aufgrund derer der Patient in der Schule gehänselt wurde. Als Geflüchteter aus Syrien ohne Deutschkenntnisse wurde er bei den ersten Terminen durch einen Dolmetscher begleitet. Die Familienanamnese war unauffällig. Allgemeinmedizinisch bestand eine anhaltende Nasenatmungsbehinderung infolge einer früheren Nasenbeinfraktur. In der speziellen Anamnese wurden Hypersensibilitäten gegenüber Kälte sowie ein ausgeprägter Würgereiz angegeben, was sich negativ auf die Mundhygiene auswirkte.

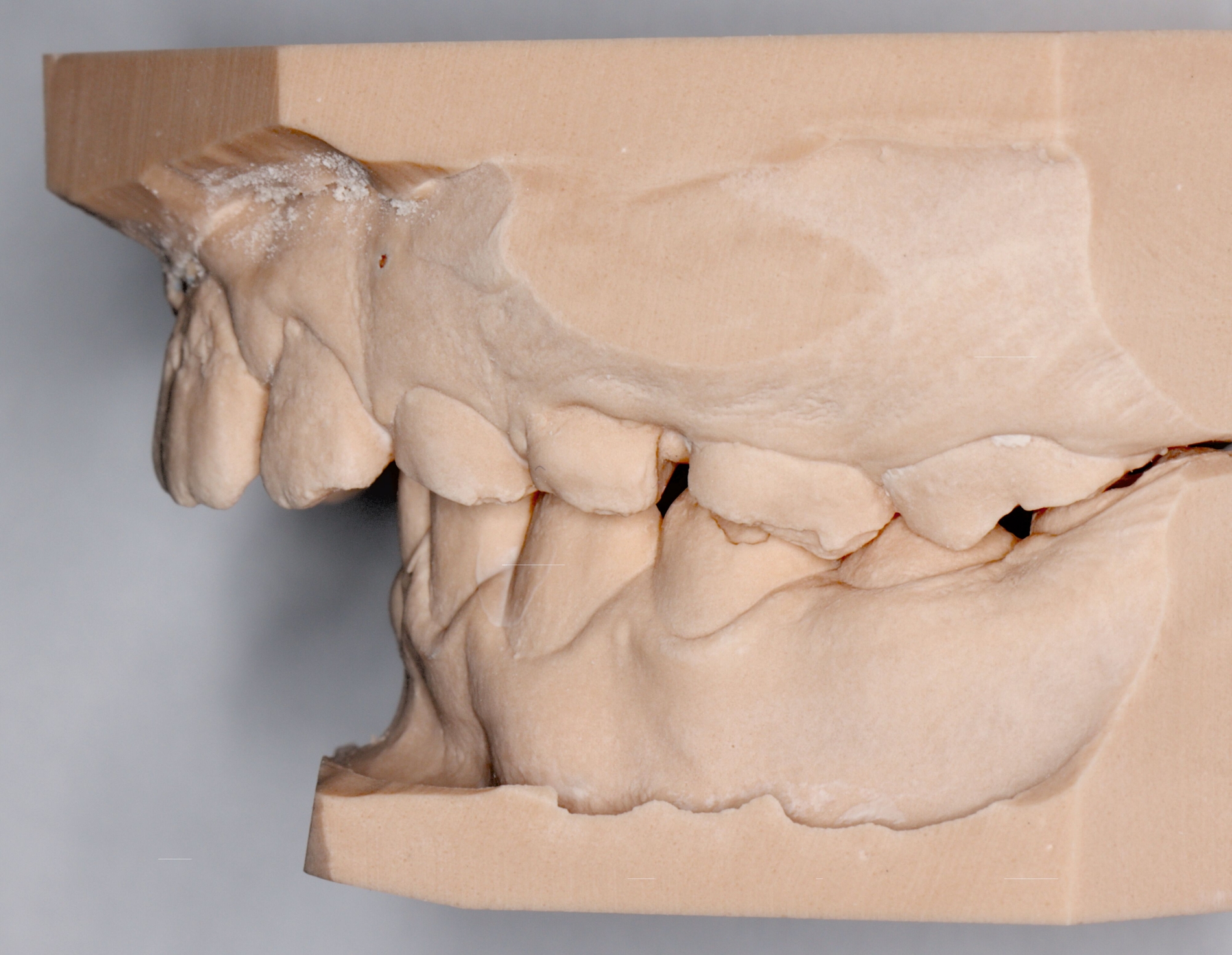

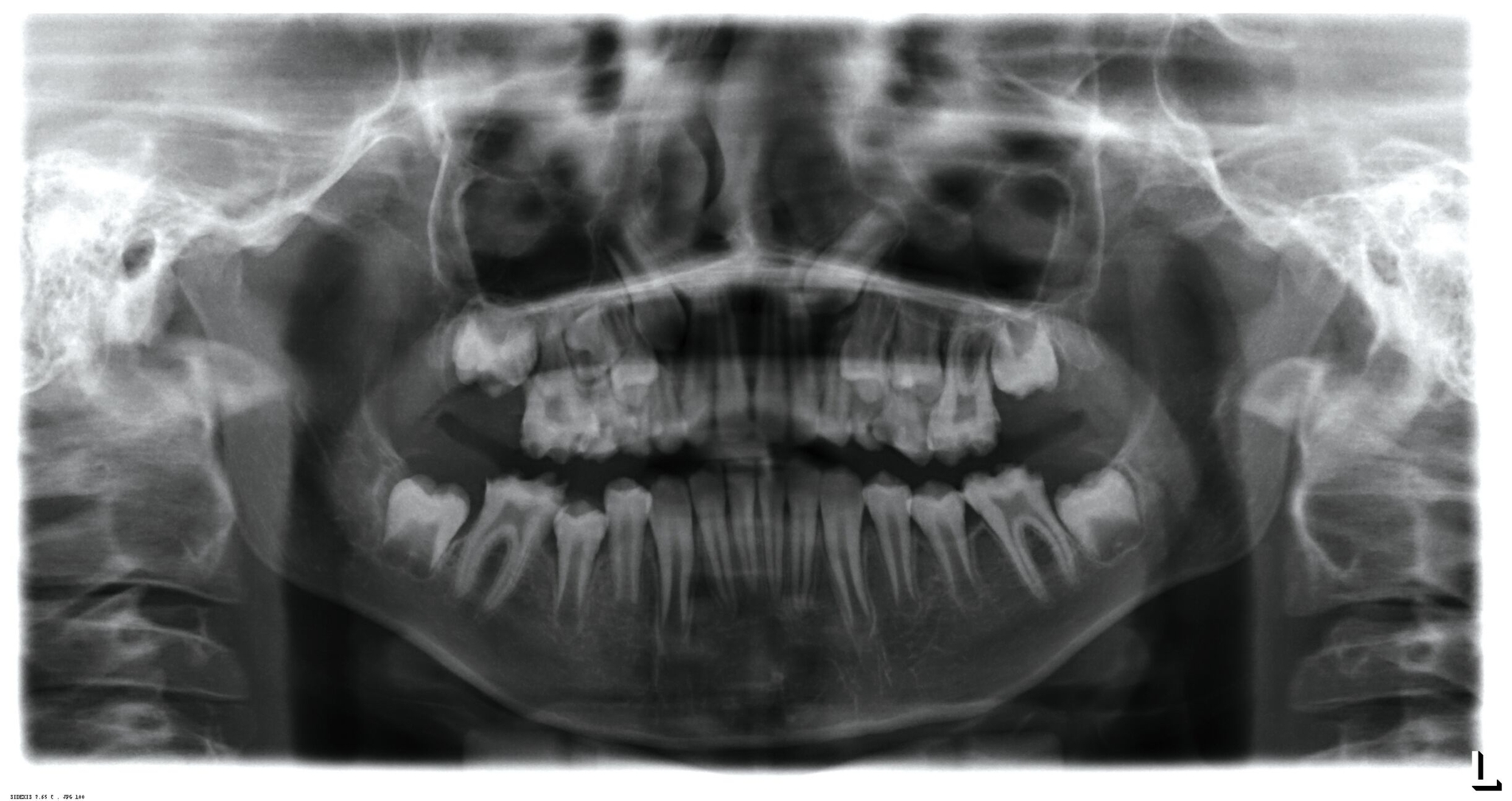

Klinisch zeigte sich ein kariöses Wechselgebiss mit generalisierten Verfärbungen und rauer Schmelzoberfläche. Mehrere Milch- und bleibende Zähne wiesen aktive kariöse Läsionen auf. Zahn 64 war zusätzlich druckdolent und gelockert, mit einer vestibulären Schwellung der Gingiva. Zudem bestanden eine Mittellinienabweichung, ein Overbite von vier Millimetern und ein Overjet von elf Millimetern (Abbildung 1). Extraoral fiel ein fliehendes Kinn mit inkomplettem Lippenschluss und hyperaktivem Musculus mentalis auf. Röntgenologisch waren alle Zähne angelegt, der Zahnschmelz zeigte jedoch eine reduzierte Opazität (Abbildung 2). Eine genetische Abklärung wurde von den Erziehungsberechtigten aus ethischen Gründen abgelehnt.

Auf Grundlage des klinischen und des radiologischen Befunds wurde die Verdachtsdiagnose einer isolierten AI gestellt und als hypomineralisierter Typ klassifiziert [Witkop, 1988]. Differenzialdiagnosen wie eine Fluorose oder syndromale Formen konnten ausgeschlossen werden.

Ziel der Therapie war einerseits die Verbesserung der Ästhetik, andererseits die Reduktion der Kariesaktivität. Eine interdisziplinäre Vorstellung beim Kieferorthopäden ergab eine skelettale Angle-Klasse II/1. Eine kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie mit Umstellungsosteotomie ab dem Erwachsenenalter wurde empfohlen. Aufgrund finanzieller Einschränkungen entschieden sich die Erziehungsberechtigten für direkte Restaurationen.

Die Behandlung begann mit einer präventiven Phase. Es erfolgten eine PZR, intensive Mundhygieneinstruktionen sowie die Applikation von Fluoridlack. Zusätzlich wurden Empfehlungen zur häuslichen Fluoridierung gegeben und ein Fluoridgel verordnet. Die Mundhygieneinstruktionen wurden regelmäßig nach der Methode von Lindhe und Nyman wiederholt: Nach Anfärben der Plaque putzte der Patient seine Zähne eigenständig, verbliebene Beläge wurden demonstriert und gezielte Verbesserungsvorschläge gegeben [Lindhe und Nyman, 1975]. Die konservierende Therapie erfolgte aufgrund der starken Hypersensibilität ausschließlich unter Lokalanästhesie.

Nach der Extraktion von Zahn 64 wurden die übrigen kariösen Milchzähne nach Konditionierung (Prime&Bond NT, Dentsply Sirona) mit Kompomer (Dyract extra, Dentsply Sirona) versorgt. Für die Frontzahnbehandlung wurde zunächst ein Wax-up auf Situationsmodellen erstellt (Abbildung 3), anschließend eine Silikonformhilfe angefertigt. Nach Reinigung und 3-Schritt-Etch-and-Rinse-Konditionierung (OptiBond FL, Kerr) unter relativer Trockenlegung wurden die Zähne in Mehrschichttechnik mit einem Mikrohybrid-Komposit (Herculite XRV, Kerr) versorgt. Die Seitenzähne wurden wegen des ausgeprägten Würgereizes unter absoluter Trockenlegung mit fließfähigem Komposit (Tetric flow, Ivoclar Vivadent) temporär rekonstruiert (Abbildung 4).

Im Verlauf zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Mundhygiene, vermutlich begünstigt durch die regelmäßigen Instruktionen sowie die reduzierte Empfindlichkeit nach Fluoridierung und Restauration. Der Patient war mit dem ästhetischen Ergebnis zufrieden. Seitens der Erziehungsberechtigten und aus zahnärztlicher Sicht bestehen jedoch noch Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich Form, Transluzenz und Politur. Die Nachsorge erfolgt in dreimonatigen Intervallen mit Kontrolle und Wiederholung der Mundhygieneinstruktionen. Durchbrechende bleibende Zähne werden zeitnah mit Komposit versorgt. Langfristig ist eine kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie mit anschließender Versorgung durch indirekte Restaurationen im Erwachsenenalter vorgesehen.

Patientenfall 2

Ein elfjähriger Junge stellte sich im Jahr 2018 erstmals in der Ambulanz der Poliklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Endodontologie des Universitätsklinikums Düsseldorf vor. Hauptanliegen des Patienten war der Wunsch nach einer ästhetischen Versorgung der Frontzähne, da er die Optik seiner Zähne mit zunehmendem Alter als störend empfand. Die Familienanamnese war auffällig, da AI mütterlicherseits gehäuft aufgetreten war. In der speziellen Anamnese wurden weder Hypersensibilitäten noch andere relevante systemische Auffälligkeiten berichtet, sodass die Behandlung in erster Linie auf die Verbesserung der Ästhetik abzielte.

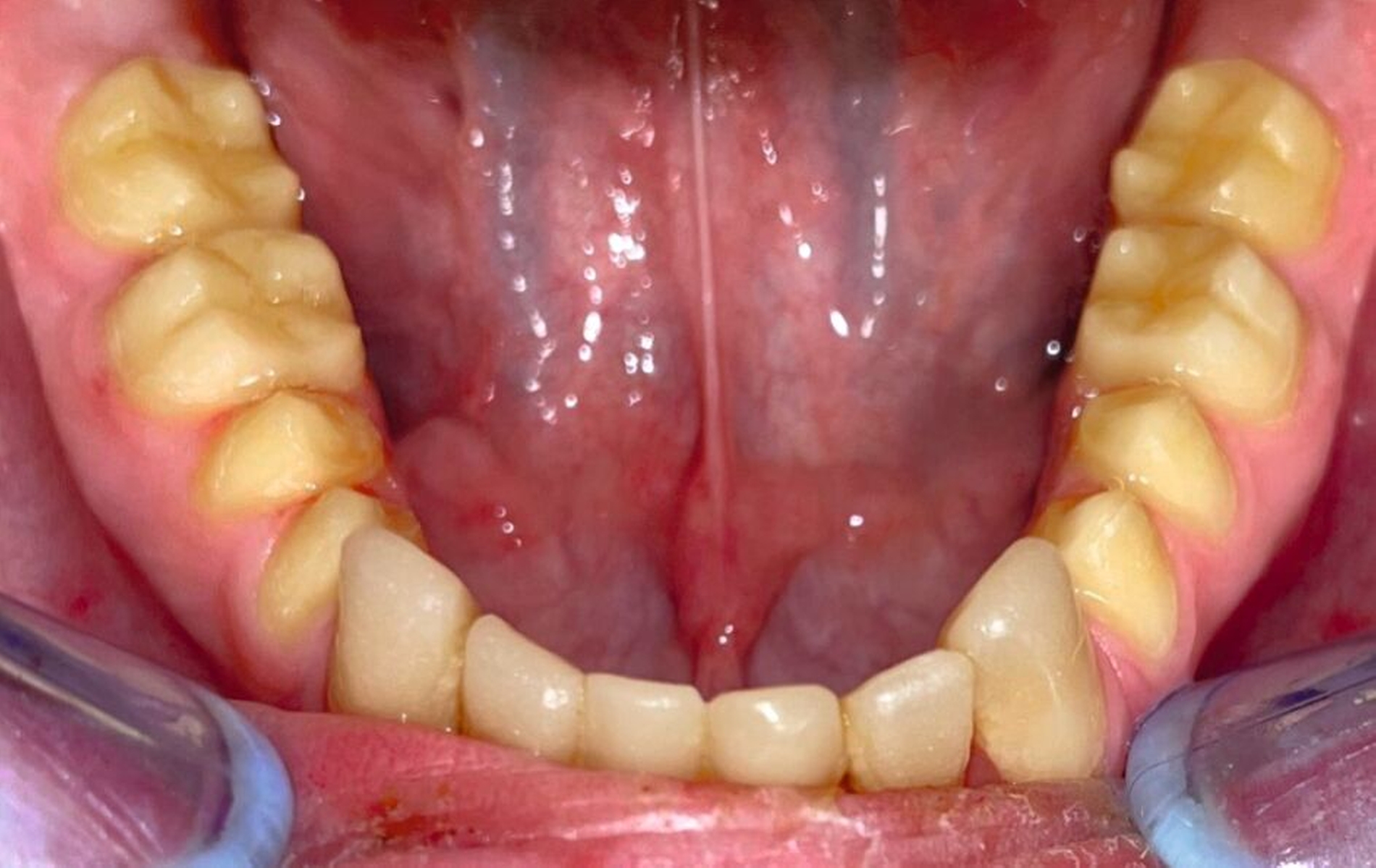

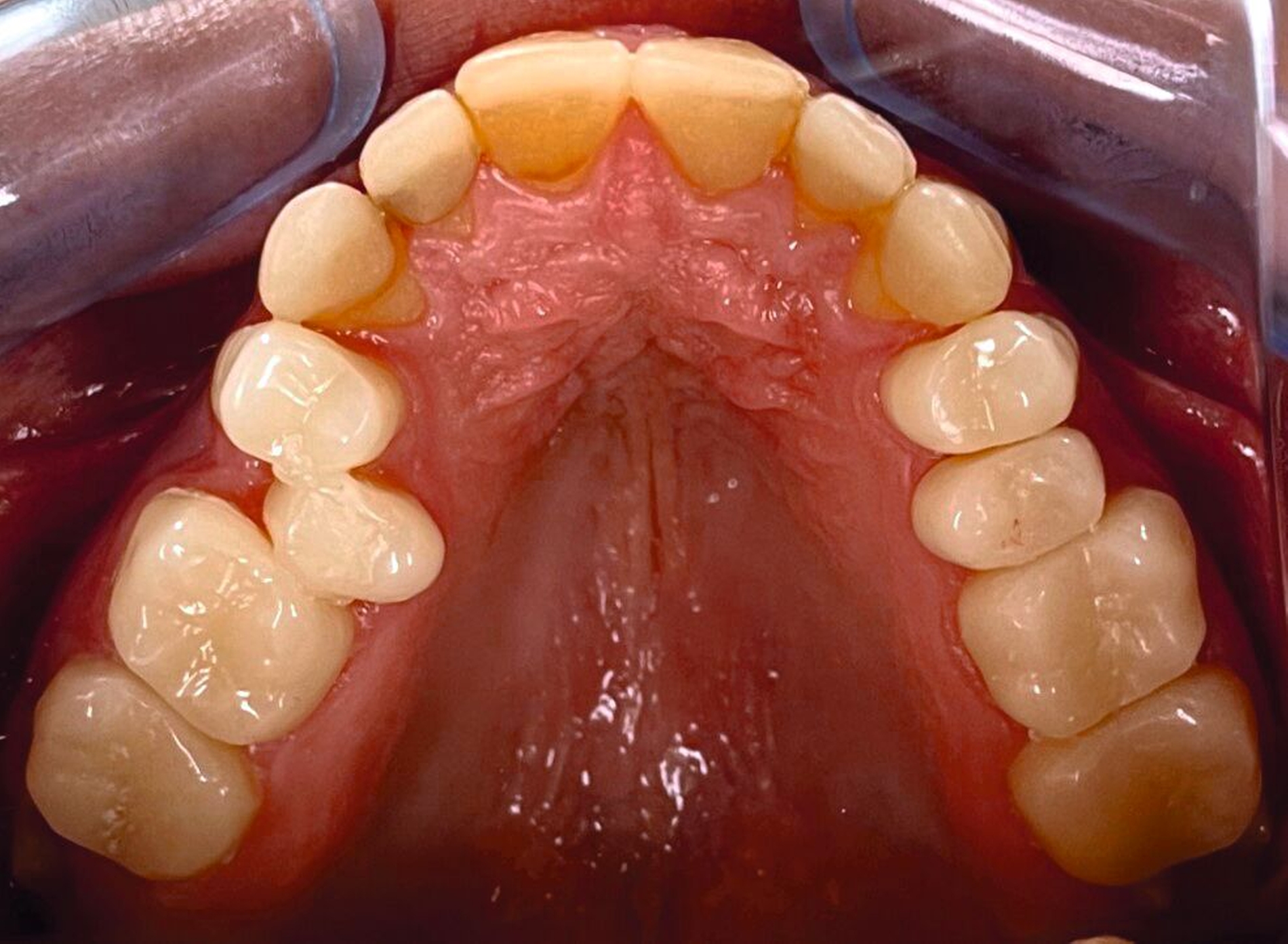

Klinisch zeigten sich ein nicht-kariöses Wechselgebiss mit generalisierter Schmelzhypoplasie an allen Zähnen sowie eine insuffiziente Mundhygiene. Zusätzlich bestanden eine fehlende Mittellinienübereinstimmung, ein Overbite von minus vier Millimetern und ein Overjet von sechs Millimetern (Abbildung 5), die sich phonetisch in einem interdentalen Sigmatismus äußerten. Röntgenologisch waren alle Zähne angelegt, jedoch war der Zahnschmelz stark reduziert oder vollständig fehlend (Abbildung 6).

Basierend auf den klinischen und röntgenologischen Befunden wurde die Diagnose einer hypoplastischen Form der AI gestellt [Witkop, 1988]. Differenzialdiagnosen wie Fluorose oder syndromale AI konnten aufgrund der Anamnese und des Erscheinungsbilds ausgeschlossen werden.

Primäres Ziel der Behandlung war die definitive Versorgung des Frontzahnbereichs, um eine ästhetisch ansprechende und zugleich hygienefähige Situation zu schaffen. Im weiteren Verlauf wurde die Versorgung aus funktionellen und ästhetischen Gründen auf den Seitenzahnbereich ausgeweitet. Eine kieferorthopädische Behandlung wurde zunächst trotz entsprechender Indikation, insbesondere bei skelettaler Klasse II/1 mit frontal offenem Biss, vom Patienten abgelehnt. Später zeigte sich jedoch eine zunehmende Bereitschaft zur interdisziplinären Therapie.

Die restaurative Versorgung erfolgte in zwei Phasen: Die Frontzähne wurden im Jahr 2018 (Abbildungen 7 und 8), die Seitenzähne im Jahr 2023 behandelt (Abbildungen 9 bis 12). Im Jahr 2018 fiel die Therapieentscheidung auf indirekte Restaurationen, da eine mangelnde Adhärenz des Patienten vorlag, die sich in geringer Geduld für längere Sitzungen äußerte. Zudem war über einen längeren Zeitraum keine zuverlässige Trockenlegung möglich. Durch diese Vorgehensweise konnten die Anzahl und die Dauer der Behandlungstermine reduziert werden.

Die Therapie begann mit einer PZR und der Anfertigung eines diagnostischen Wax-ups auf Situationsmodellen. Dieses wurde in PMMA (PalaVeneer Dentine, Kulzer) umgesetzt. Nach Reinigung der Frontzähne mit Bürstchen und fluoridfreier Polierpaste erfolgte die Anprobe der Kronen. Anschließend wurden die Kronen nach Konditionierung (Clearfil SE Bond, Kuraray Dental) mit einem Befestigungskomposit (Variolink Esthetic DC, Ivoclar Vivadent) unter relativer Trockenlegung mittels Watterollen, Speichelschnecke und Sauger definitiv eingegliedert.

Im Jahr 2023 äußerte der Patient verstärkt den Wunsch nach einer Sanierung der Seitenzähne und einer kieferorthopädischen Behandlung. In interdisziplinärer Absprache mit der Poliklinik für Kieferorthopädie wurde als Behandlungskonzept festgelegt:

1. Überkronung der Seitenzähne mit gleichzeitiger Bisshebung

2. Schienentherapie

3. Umstellungsosteotomie

Die zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren inserierten Frontzahnkronen zeigten Randverfärbungen sowie durch den Durchbruch entstandene Stufen zur natürlichen Zahnhartsubstanz (Abbildung 9). Diese wurden durch Sandstrahlen (CoJet, Solventum), anschließende Konditionierung mit einem Drei-Schritt-Etch-and-Rinse-System und Komposit (Filtek Supreme, Solventum; Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent) korrigiert und abschließend poliert.

Diskussion

Die AI ist eine seltene hereditäre Erkrankung, die durch Mutationen in Genen verursacht wird, die für Proteine der Amelogenese codieren [Crawford et al., 2007]. Sie umfasst ein breites Spektrum klinischer Erscheinungsformen, die sich in Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Form und Härte des Zahnschmelzes unterscheiden. Dabei sind alle Zähne beider Dentitionen betroffen, wobei die Schmelzdefekte sowohl qualitativ als auch quantitativ variieren können. Traditionell erfolgt die Klassifikation der AI phänotypisch, basierend auf klinischen und radiologischen Befunden [Witkop, 1988]. Neben funktionellen Einschränkungen leiden Betroffene häufig unter ausgeprägten Hypersensibilitäten sowie ästhetischen Beeinträchtigungen. Diese Symptome können besonders im Kindes- und Jugendalter zu erheblichem psychosozialem Leidensdruck führen [Coffield et al., 2005]. Obwohl sich die beiden vorgestellten Fälle im Phänotyp unterscheiden, zeigten die Patienten vergleichbare subjektive Beschwerden sowie ähnliche objektive Befunde.

Für präventive Maßnahmen bei AI liegen bislang kaum kontrollierte Studien mit gesunden Vergleichsgruppen vor. Daher stützen sich die aktuellen Empfehlungen vor allem auf allgemeine Fluoridierungsrichtlinien [DGZ und DGZMK, 2025]. Auch die Evidenzlage zur restaurativen Versorgung ist insgesamt begrenzt. Die meisten verfügbaren Studien basieren auf kleinen Fallzahlen oder kurzen Beobachtungszeiträumen, was sich vermutlich durch die niedrige Prävalenz der Erkrankung erklärt [DGKiZ et al., 2024].

Auch aus restaurativer Sicht stellt die AI eine besondere Herausforderung dar. Trotzdem stehen meist dieselben Materialien zur Verfügung wie bei Gesunden. Beide vorgestellten Patienten wurden mit direkten und/oder indirekten Kompositrestaurationen versorgt, durch die die Beschwerden gelindert werden konnten. Studien zeigen jedoch, dass solche Restaurationen bei AI eine geringere Langzeitstabilität aufweisen als bei gesunden Zähnen. Während bei Gesunden meist Sekundärkaries zum Versagen führt, sind es bei AI häufiger Frakturen oder ein Verlust der Adhäsion.

Besonders anfällig sind hypokalzifizierte und hypomature Typen, während hypoplastische Typen stabilere Ergebnisse zeigen [Pousette Lundgren und Dahllöf, 2014]. Diese Unterschiede lassen sich durch die spezifische Mikromorphologie der betroffenen Zähne erklären. Zwar konnte bislang kein direkter Zusammenhang zwischen Phäno- oder Genotyp und Schmelzstruktur nachgewiesen werden [Bäckman et al., 1993], dennoch treten strukturelle Veränderungen des Schmelzes in unterschiedlicher Ausprägung auf. Dazu zählen unter anderem veränderte Kristallgrößen und -anordnungen, atypische Prismenformen bis hin zu amorphen Bereichen, verbreiterte interprismatische Räume sowie ein erhöhter Gehalt an organischem Material. Zudem ist die Mineralverteilung ungleichmäßig, mit teils stark hypomineralisierten und porösen Arealen [Batina et al., 2002; Qing et al., 2015]. Diese strukturellen Besonderheiten können zu einem veränderten Ätzmuster führen und so die mikromechanische Retention von Adhäsivsystemen beeinträchtigen.

Im zweiten Fall kamen neben der klassischen Etch-and-Rinse-Technik auch 10-MDP-haltige Universaladhäsive zum Einsatz, die zusätzlich eine chemische Bindung an Calcium im Hydroxylapatit ermöglichen. Derzeit existieren jedoch keine vergleichenden klinischen Studien, die eine evidenzbasierte Auswahl des Adhäsivsystems bei AI erleichtern würden [Tekçe et al., 2022]. Während das Dentin an der Schmelz-Dentin-Grenze häufig hypermineralisiert ist und dadurch eine chemische Adhäsion begünstigen könnte, bietet der hypomineralisierte Schmelz möglicherweise weniger Bindungsstellen [Epasinghe und Yiu, 2018; Qing et al., 2015].

Neben der Verbesserung der Ästhetik im Frontzahnbereich dient die Versorgung der Seitenzähne auch dem Schutz der Kauflächen vor übermäßigem Verschleiß und soll einer Bisssenkung entgegenwirken. Aufgrund der eingeschränkten Erfolgsraten direkt adhäsiv befestigter Restaurationen sollten insbesondere bei AI alternative Versorgungsformen in Erwägung gezogen werden [Pousette Lundgren und Dahllöf, 2014]. Während im Fall 1 eine direkte Versorgung gewählt wurde, um diese später nach kieferorthopädisch-kieferchirurgischer Therapie durch indirekte Restaurationen zu ersetzen, erfolgte im zweiten Fall bereits im Wechselgebiss eine indirekte Versorgung der Front- und Seitenzähne.

Studien zeigen, dass indirekte Restaurationen insgesamt höhere Überlebensraten aufweisen [Ohrvik und Hjortsjö, 2020; Pousette Lundgren und Dahllöf, 2014]. Dies ist unter anderem auf die eingeschränkte Haftung rein adhäsiv verankerter Restaurationen zurückzuführen. Der pathologisch veränderte Schmelz zeigt nämlich ein verändertes Ätzverhalten, während das Dentin bei AI häufig hypermineralisiert und sklerotisch ist. Außerdem kann der erforderliche Substanzabtrag insbesondere bei hypoplastischen AI-Typen oder bereits abgenutzten Zähnen gering gehalten werden, wobei das veränderte Dentin zusätzlich vor einem Präparationstrauma schützen könnte [Epasinghe und Yiu, 2018].

Auf eine detaillierte Diskussion zu Schichtstärken wird hier verzichtet, da sich keramische Werkstoffe dynamisch und kontinuierlich weiterentwickeln. Keramikkronen weisen insgesamt einen geringeren Nachbearbeitungsbedarf auf [Pousette Lundgren und Dahllöf, 2014], während Kompositrestaurationen einfach repariert werden können [Kanzow und Wiegand, 2020]. Letzteres ist vor allem bei jungen Patienten mit noch nicht abgeschlossenem Zahndurchbruch von Vorteil, insbesondere im ästhetisch sensiblen Frontzahnbereich. Daher wird eine Kompositversorgung häufig als initiale, intermediäre Therapie durchgeführt. Sobald der Zahndurchbruch abgeschlossen und die gingivalen Verhältnisse stabil sind, kann eine definitive keramische Versorgung erfolgen. Die Übergangsphase bietet zudem die Möglichkeit, Mundhygienefähigkeit sowie Form und Farbe der späteren Versorgung zu evaluieren [Ardu et al., 2013; Yamaguti et al., 2006].

Neben funktionellen und ästhetischen Aspekten spielen auch psychosoziale Komponenten eine zentrale Rolle. Eine frühzeitige Versorgung kann das Selbstwertgefühl verbessern. Ein Abwarten ist hingegen nicht zu empfehlen, da unbehandelte AI-Zähne ein erhöhtes Risiko für Karies, Verschleiß und Bisssenkung aufweisen. Schließlich ist auch die zeitliche und finanzielle Belastung für die Betroffenen zu berücksichtigen. Da die meisten Patienten im Schulalter sind und häufig auf die Begleitung durch Erziehungsberechtigte angewiesen sind, gestaltet sich die Terminplanung oftmals schwierig [Lafferty et al., 2021]. Trotz des genetischen Ursprungs der Erkrankung fehlen bislang spezifische Regelungen zur Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung. Diese Versorgungslücke stellt eine erhebliche Barriere für eine adäquate Behandlung dar.

Fazit

Die beiden Fallberichte verdeutlichen die klinische Bandbreite der AI und zeigen, wie individualisierte Therapiekonzepte zur Linderung funktioneller und ästhetischer Beschwerden beitragen können. Direkte und indirekte Restaurationen bieten sich als Versorgung im Kindes- und Jugendalter an. Eine erfolgreiche Behandlung erfordert neben regelmäßiger Nachsorge eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der aktuelle Mangel an Langzeitdaten zu präventiven Maßnahmen und restaurativen Versorgungen bei AI unterstreicht die Notwendigkeit weiterer klinischer Forschung.

Literaturliste

Ardu, S., Duc, O., Krejci, I., und Perroud, R. (2013). Amelogenesis imperfecta: a conservative and progressive adhesive treatment concept. Oper Dent, 38(3), 235-241.

Ayers, K., Drummond, B. K., Harding, W. J., Salis, S. G., und Liston, P. N. (2004). Amelogenesis imperfecta-multidisciplinary management from eruption to adulthood. Review and case report. NZ Dent J, 100(4), 101-104.

Bäckman, B., Lundgren, T., Engström, E. U., Falk, L. K. L., Chabala, J. M., Levi-Setti, R., und Noren, J. G. (1993). The absence of correlations between a clinical classification and ultrastructural findings in amelogenesis imperfecta. Acta Odontol Scand, 51(2), 79-89.

Batina, N., Renugopalakrishnan, V., Casillas Lavín, P. N., Hernández Guerrero, J. C., Morales, M., und Garduño-Juárez, R. (2002). An atomic force microscopic study of the ultrastructure of dental enamel afflicted with amelogenesis imperfecta. J Biomater Sci Polym Ed, 13(3), 336-347.

Coffield, K. D., Phillips, C., Brady, M., Roberts, M. W., Strauss, R. P., und Wright, J. T. (2005). The psychosocial impact of developmental dental defects in people with hereditary amelogenesis imperfecta. The Journal of the American Dental Association, 136(5), 620-630.

Crawford, P. J. M., Aldred, M., und Bloch-Zupan, A. (2007). Amelogenesis imperfecta. Orphanet J Rare Dis, 2(1), 17.

DGKiZ, DGPro, DGCZ, GfH, und DGZMK. (2024). „Versorgung seltener, genetisch bedingter Erkrankungen der Zähne“, Langfassung, Version 2.0, 2024, AWMF-Registernummer: 083-048, register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-048, (Zugriff am: 19.08.2025).

DGZ, und DGZMK. (2025). „Kariesprävention bei bleibenden Zähnen - grundlegende Empfehlungen“, Langfassung, Version 2.0, AWMF-Registernummer: 083-021, www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/083-021.html, (Zugriff am: 19.08.2025).

Epasinghe, D. J., und Yiu, C. K. Y. (2018). Effect of etching on bonding of a self-etch adhesive to dentine affected by amelogenesis imperfecta. Journal of Investigative and Clinical Dentistry, 9(1), e12276.

Kanzow, P., und Wiegand, A. (2020). Retrospective analysis on the repair vs. replacement of composite restorations. Dent Mater, 36(1), 108-118.

Kerebel, B., und Daculsi, G. (1977). Ultrastructural study of amelogenesis imperfecta. Calcif Tissue Res, 24(1), 191-197.

Lafferty, F., Al Siyabi, H., Sinadinos, A., Kenny, K., Mighell, A. J., Monteiro, J., Soldani, F., Parekh, S., und Balmer, R. C. (2021). The burden of dental care in Amelogenesis Imperfecta paediatric patients in the UK NHS: a retrospective, multi-centred analysis. Eur Arch Paediatr Dent, 22(5), 929-936.

Lindhe, J., und Nyman, S. (1975). The effect of plaque control and surgical pocket elimination on the establishment and maintenance of periodontal health. A longitudinal study of periodontal therapy in cases of advanced disease. J Clin Periodontol, 2(2), 67-79.

Ohrvik, H. G., und Hjortsjö, C. (2020). Retrospective study of patients with amelogenesis imperfecta treated with different bonded restoration techniques. Clinical and Experimental Dental Research, 6(1), 16-23.

Pousette Lundgren, G., und Dahllöf, G. (2014). Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. A cross-sectional, retrospective study. J Dent, 42(11), 1382-1389.

Qing, P., Li, Y., Gao, S., Qiao, M., Qian, L., und Yu, H. (2015). Characterization of the nanoscratch, microstructure, and composition in hypoplastic amelogenesis imperfecta. Advances in Mechanical Engineering, 7(7), 1687814015595597.

Quevedo, M. S., Ceballos, G., García, J., Rodríguez, I., de Ferraris, M. G., und Campos, A. (2001). Scanning electron microscopy and calcification in amelogenesis imperfecta in anterior and posterior human teeth. Histol Histopathol, 16(3), 827-832.

Tekçe, N., Demirci, M., Tuncer, S., Güder, G., und Sancak, E. I. (2022). Clinical Performance of Direct Composite Restorations in Patients with Amelogenesis Imperfecta–Anterior Restorations. The journal of adhesive dentistry, 24, b2838105.

Witkop, C. J. (1988). Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited: problems in classification. Journal of Oral Pathology & Medicine, 17(9-10), 547-553.

Wright, J. T., Robinson, C., und Shore, R. (1991). Characterization of the enamel ultrastructure and mineral content in hypoplastic amelogenesis imperfecta. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 72(5), 594-601.

Yamaguti, P. M., Acevedo, A. C., und de Paula, L. M. (2006). Rehabilitation of an Adolescent with Autosomal Dominant Amelogenesis Imperfecta: Case Report. Oper Dent, 31(2), 266-272.