Studie: Sexuelle Belästigung ist häufig in deutschen Krankenhäusern

Im Gesundheitswesen besteht ein erhöhtes Risiko, Opfer sexueller Belästigung zu werden, schreiben die Forschenden. Doch obwohl Belege auf eine hohe Prävalenz sexueller Belästigung im deutschen Gesundheitswesen hinweisen, fehlten bis zuletzt multizentrische Studien. Darum untersuchte die jetzt vorgestellte, groß angelegte Querschnittsstudie erstmals die Prävalenz sexueller Belästigung unter Ärzten und Pflegekräften in der akademischen Medizin in Deutschland.

Die Untersuchung wurde zeitversetzt an den Universitätskliniken Ulm, Freiburg (1. März bis 31. Mai 2022), Tübingen (20. Mai bis 19. August 2022) und Heidelberg (13. Juli bis 12. Oktober 2022) durchgeführt. Die anonyme Befragung erfolgte online über das Umfragetool EFS Survey. Die Rekrutierung erfolgte per E-Mail, Intranet, Flyer und Poster für alle Mitarbeitenden. Die Teilnehmenden gaben eine schriftliche Einverständniserklärung ab. Die Befragung wurde von der Ethikkommission der Universität Ulm genehmigt und folgte der STROBE-Richtlinie.

Mehr als 4.000 Teilnehmende berichten von der Situation an drei Unikliniken

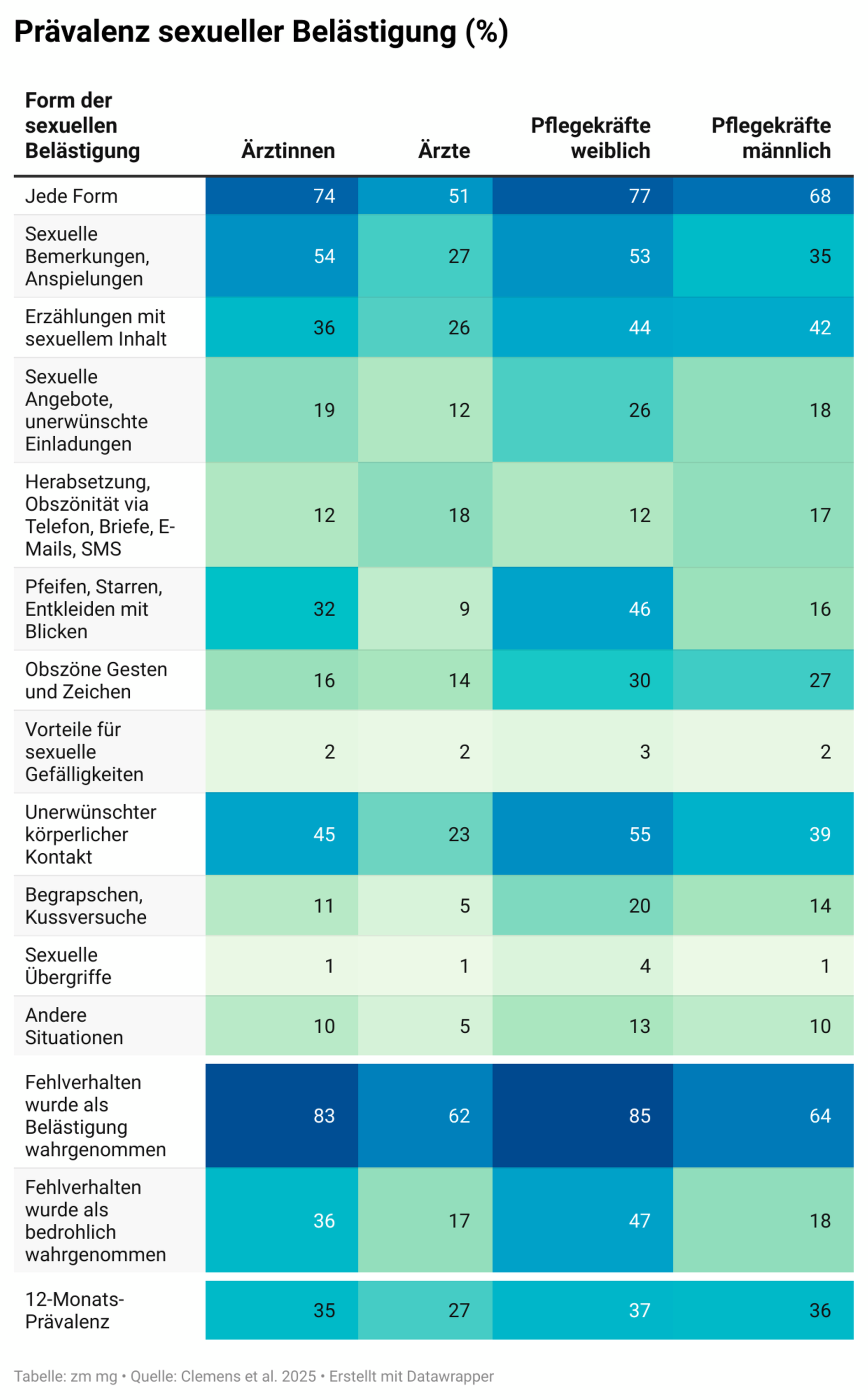

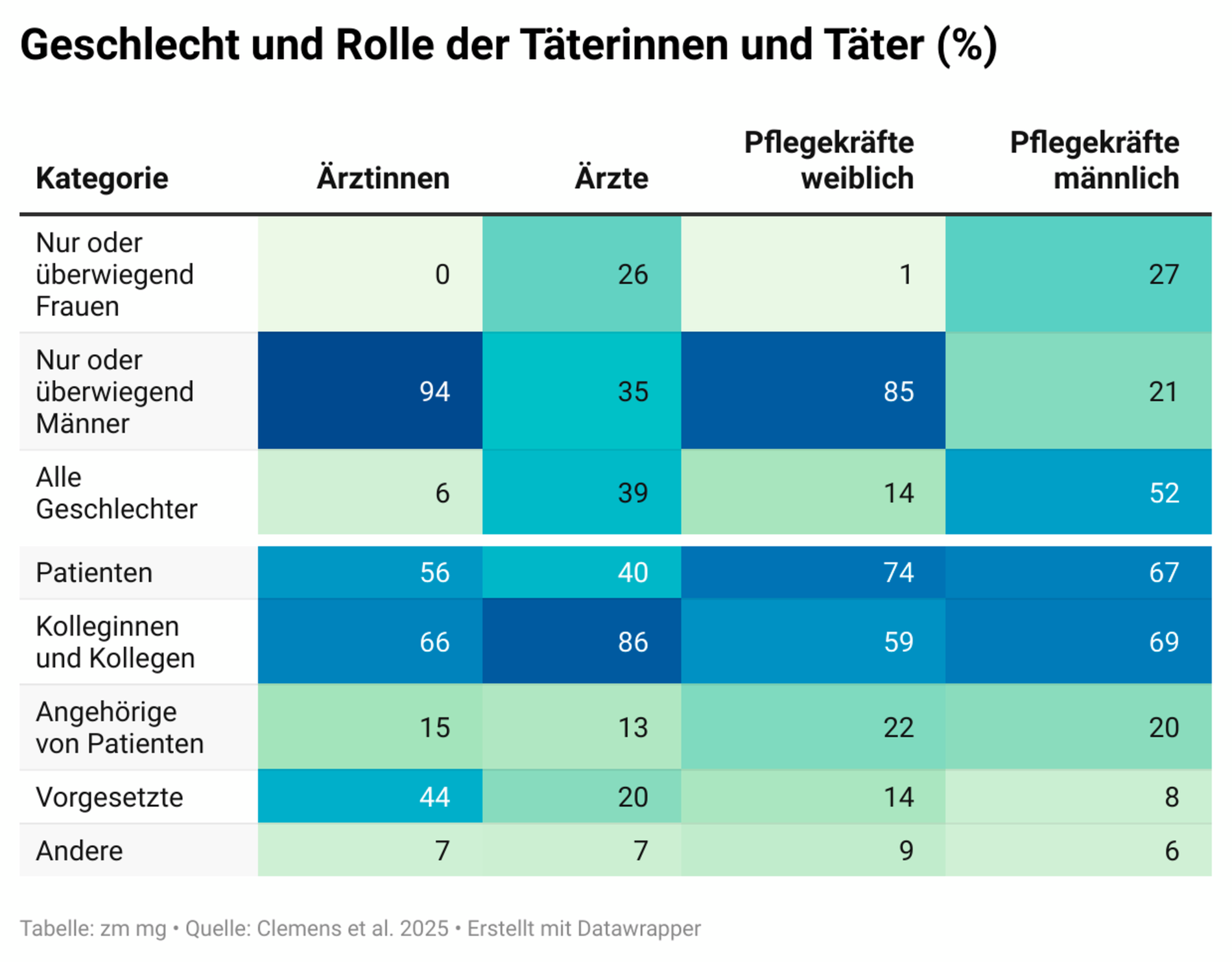

Insgesamt nahmen 1.499 von 6.333 Ärzten (23,7 Prozent) und 2.530 von 11.422 Pflegekräften (22,2 Prozent) an der Studie teil. 99 Ärzte und 155 Pflegekräfte machten keine Angaben zu sexueller Belästigung, und eine Pflegekraft machte keine Angaben zum Geschlecht. Sieben Ärzte und neun Pflegekräfte gaben als Geschlecht Transgender oder nichtbinär an und konnten aufgrund der geringen Anzahl und zur Wahrung der Anonymität nicht in die Analysen einbezogen werden. Die endgültige Stichprobe umfasste 1.403 Ärzte (56,2 Prozent Frauen und 43,8 Prozent Männer) und 2.365 Pflegekräfte (81,0 Prozent Frauen und 19,0 Prozent Männer).

Die Teilnehmer wurden gefragt, ob sie in den vergangenen 12 Monaten am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung erlebt hatten. Mit dem Statistikprogramm SPSS wurden Chi-Quadrat-Test und multivariante logistische Regressionen durchgeführt, um Geschlechtsidentität, Abteilung (überwiegend chirurgisch, geringer oder kein chirurgischer Anteil, Forschung oder Verwaltung), Geschlechterverteilung im Team (1 = nur Frauen, 10 = nur Männer), Hierarchie (1 = flache Hierarchie, 10 = starke Hierarchie), Führungsposition (Pflegekräfte), medizinischen Ausbildungsstatus (Ärzte) und Geschlecht des Teamleiters zu erfassen.

„Es geht auch um die Ausübung von Macht und Kontrolle“

Als Reaktion auf Umfrageergebnisse wurden man in den Unikliniken Ulm, Freiburg, Heidelberg und Tübingen aktiv. Wie der Branchendienst KMA berichtet, wurden verschiedene Aktionen gegen sexualisierte Belästigung gestartet, dazu gehörten beispielsweise direkte Anlaufstellen und Hilfsangebote. Mit einer Kampagne soll ein Bewusstsein für sexualisierte Worte, Blicke oder Gesten, Anspielungen oder körperliche Übergriffe geschafft werden.

Die Forschenden sprechen in diesem Zusammenhang lieber von „sexualisierter“ als von „sexueller Belästigung“. Und zwar ganz bewusst, erklärt Erstautorin Vera Clemens. Ziel ist dabei, mit dem Begriff zu verdeutlichen, „dass es nicht um eine rein sexuelle Intention geht, sondern auch um die Ausübung von Macht und Kontrolle“. Und Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse seien gerade im Gesundheitsbereich häufig ausgeprägter als an anderen Arbeitsplätzen. Sexuelle Belästigung sei dabei ein kulturelles Problem, das Frauen und Männer sowie Ärzte und Pflegekräfte betrifft und durch systemweite Veränderungen angegangen werden muss, so die Forschenden. Diese Veränderungen sollten „Vielfalt, Inklusion und Respekt wertschätzen und fördern“.

Clemens V, Kuchenbaur M, Richter C, Oertelt-Prigione S, Taubner S, Fegert JM. Sexual Harassment in Academic Medicine in Germany. JAMA Netw Open. 2025;8(6):e2518237. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.18237