Okklusion gestalten

Die ersten drei CME-Beiträge thematisieren die Besonderheiten bei prothetischen Rehabilitationen, bei Bruxismuspatienten und bei implantatgetragenem Zahnersatz. Dass man bei der Betrachtung der Okklusion aus evolutionärer Perspektive zu grundsätzlich anderen Ergebnissen kommen kann, veranschaulicht der vierte Beitrag. Warum die die tägliche rehabilitationsmedizinische Aufgabe der Zahnmedizin dennoch nicht ersetzt werden kann, ist Gegenstand des fünften Beitrags.

Okklusion gestalten: Alle Artikel zur Fortbildung

Okklusion und Prothetik - mit CME

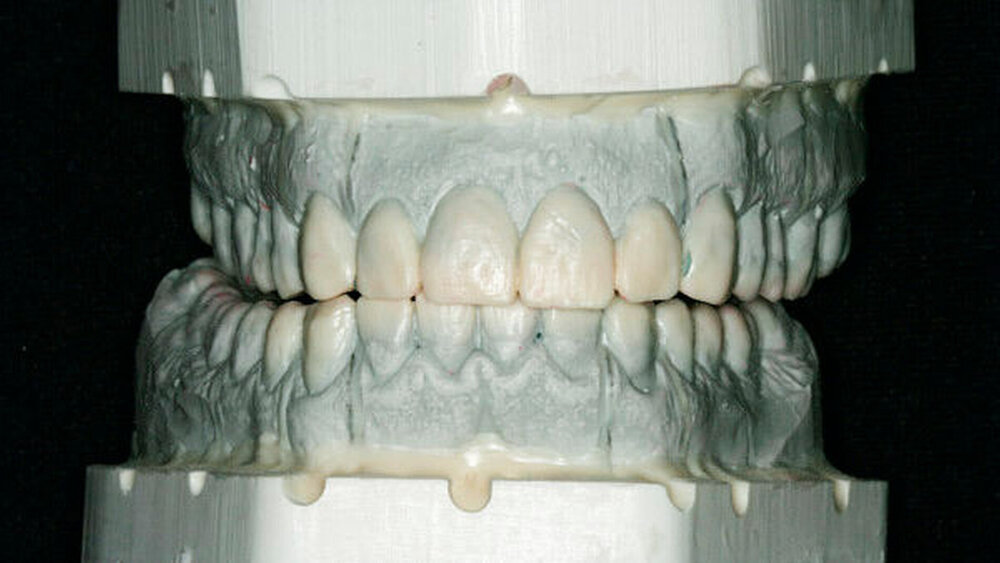

Das Würzburger Autorenteam Prof. Dr. Marc Schmitter, PD Dr. Nikolaos Nikitas Giannakopoulos, Dr. Sophia Terebesi, Prof. Dr. Hans J. Schindler und Dr. Daniel Hellmann diskutiert die Frage, wie zeitgemäße Okklusionskonzepte vor dem Hintergrund neuer Materialien und Verfahrenstechniken aussehen sollten. Für die prothetische Rehabilitation empfehlen sie die Wiederherstellung eines individuellen und interferenzfreien Kauflächenreliefs.

Okklusion und Bruxismus - mit CME

Bruxismus gilt als Risikofaktor für eine erhöhte Abnutzung der Zähne und das Versagen von Restaurationen und Zahnersatz. Darum ist es die Aufgabe des Zahnarztes, eine Bruxismusaktivität zu erkennen, präventive Maßnahmen einzuleiten und Restaurationen und Zahnersatz so zu planen, dass sie den erhöhten Belastungen standhalten. Dr. Matthias Lange, Berlin, beschreibt die zwei gängigen Strategien: Verkleinerung der wirksamen Okklusalflächen und Verwendung widerstandsfähiger Materalien und Konstruktionen.

Okklusion und Implantate - mit CME

Mit welchem Okklusionskonzept lässt sich bei implantatgetragenem Zahnersatz unter Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte eine möglichst gute Langzeitstabilität sicherstellen? Dr. Anna Kunzmann, Prof. Hans-Christoph Lauer und Dr. Sylvia Brandt, Frankfurt, diskutieren die Taktilität dentaler Implantate und zeigen, wie osseointegrierte Implantate und Implantat-Abutment-Verbindung durch eine vorsichtige Modifikation der okklusalen Kaufläche geschützt werden können.

Okklusion - Kultur versus Natur

Für eine komplett andere Auseinandersetzung mit dem Thema Okklusion – aus der Perspektive der Evolutionsforschung – plädieren Prof. Dr. Kurt Alt, Basel/Krems, Dr. Ottmar Kullmer, Frankfurt, und Prof. Jens Türp, Basel: Die Abnutzungsvorgänge/ Hartgewebeveränderungen dürfen nicht länger als pathologisch bezeichnet werden. Vielmehr ist die „perfekte“, evoluiv bewährte, abasionsbedingte Okklusion der heutigen statischen, „zementierten“ Okklusion vorzuziehen.

Okklusion und Rehabilitation

Konträr dazu argumentieren Prof. Dr. Alfons Hugger, Düsseldorf, und Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler, Würzburg, dass die unterschiedlichen Lebensphasen eines Menschen eine Rehabilitation der Okklusion verlangen. Die profilierte Kauflächengestaltung dient der notwendigen Wiederherstellung eines kompromittierten Kausystems. Vor allem die Patientenpopulation 60+ braucht eine akzentuierte Gesaltung, um die neuro-muskulären Defizite auszugleichen.