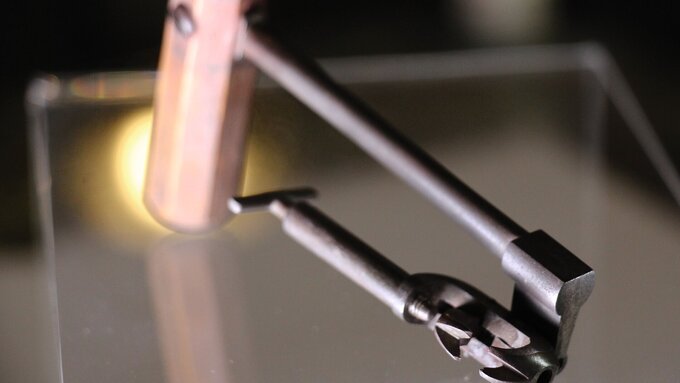

Der doppelte Lécluse

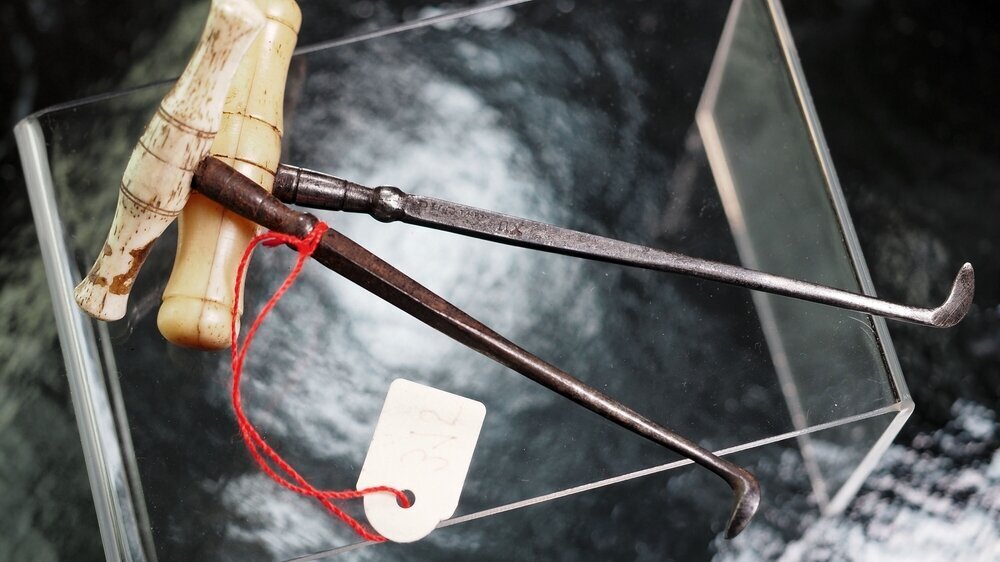

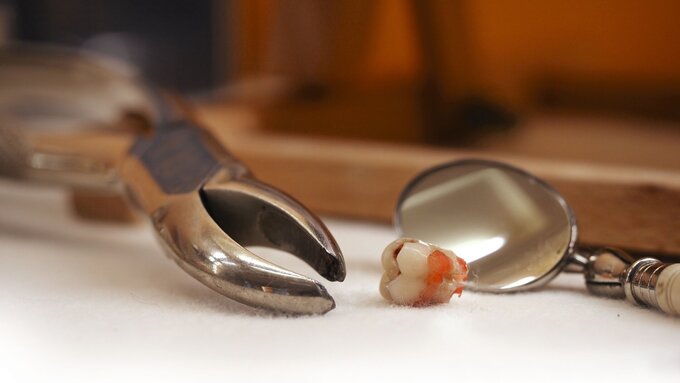

Der Lécluse ist ein Wurzelheber, die Legende im Dentalmuseum verrät „Hebel nach Lécluse, 1754, Eisen, Bein“. Seine Erfindung markiert einen Fortschritt in der Geschichte der zahnärztlichen einarmigen Hebel, er brachte entscheidende Verbesserungen: feiner und schlanker, ergonomischer, schonender, indem er das Aushebeln statt des gewaltsamen Drehens ermöglichte. Und damit eben auch weniger invasiv, indem er half, schwere Verletzungen und Frakturen der Nachbarzähne zu reduzieren. Seine vergleichsweise funktionalere Form hat dann ja auch (verfeinert) bis zu den heutigen Elevatoren überdauert.

Monsieur Lécluse, der Erfinder und Namensgeber – das war der französische Zahnarzt Louis de Tilloy (1711–1792), (mehrheitlich) Lécluse genannt. Die ersten Klicks spucken eine erstaunliche Vita aus: Zahnarzt von Stanislas I., dem Schwiegervater von Ludwig XIV., zahlreiche zahnmedizinische Veröffentlichungen, im Krieg unterwegs mit dem Grafen Moritz von Sachsen betreute er dessen Truppen, wo, wie Lécluse später selbst geschrieben haben soll, „mehr als 80.000 Münder durch meine Hände gingen“. Dazu sei er von dem Grafen als Schauspieler engagiert gewesen.!? Häh? What?

Zahnarzt, Erfinder, Autor. Und Rezensent.

Der Weg der Recherche führt weiter zu Pierre Baron, Doktor der Zahnmedizin (État) der Universität Paris V – Descartes und der Französischen Literatur der Sorbonne-Universität Paris (der doppelte Doktor wird noch wichtig!), dazu Präsident der Französischen Gesellschaft für die Geschichte der Zahnheilkunde.Er hat im Jahr 2018 eine Biografie von Lécluse geschrieben.

Dessen Buch „Die neuen Elemente der Zahnheilkunde“ (1754 erschienen) nennt Baron brillant, weil er darin das monumentale Werk von Pierre Fauchard fortschreibt. Lécluse habe dessen „Le chirurgien dentiste“ seziert, überprüft und damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung vorangetrieben. Sein Motiv: „… zu ergänzen, was in den besten Büchern über die Kunst des Zahnarztes fehlt; ich meine damit die Anatomie des Mundes“. Er will seine anatomischen Erfahrungen und Forschungen weitergeben, denn „Ich habe seziert, ich habe selbst gesehen“.

Im zweiten Teil schreibt Lécluse darin allgemein über die zahnchirurgische Praxis, über Milchzähne, über Zahnfleischerkrankungen, Ernährung und die Behandlung von Mundkrankheiten. Wenn man Baron glauben darf, eine einfache, gut strukturierte und lesbarere Zusammenfassung seiner Fauchard-Lektüre – mit vielen nützlichen Ratschlägen und näher dran am Patienten, um die Folgen des Eingriffs zu minimieren. Lernt man das auf dem Schlachtfeld?

Und Schriftsteller und Schauspieler.

Doch Baron nennt Lécluse eben auch einen Vergessenen der Literatur- und Theatergeschichte. Er war Schauspieler auf den Jahrmarkstheatern und stand jahrzehntelang auf den Bühnen der Opéra-Comique, glänzte in Rollen des einfachen Volkes. Und brachte eigene Stücke zur Aufführung, war (neben Jean Joseph Vadé) der zweite große Autor des „genre poissard“ – ein Theaterstil, der als Gegenbewegung zur Affektiertheit, Abgehobenheit und übersteigerten Kultiviertheit auf den vulgären, pöbelhaften Slang der unteren Schichten setzte. Es ging um Parodien, Chansons (Vaudevilles), Einakter. So hat er dem Volk nicht nur ins, sondern auch „aufs Maul geschaut“.

Für Museumsleiter Andreas Haesler öffnet sich noch ein ganz anderes Fenster. Für ihn hat quasi ein lange getrenntes Paar in Zschadraß wieder zueinander gefunden – fast poetisch formuliert er, „wenn zwei Lécluse sich treffen“. Der eine Zahnhebel ist aus den Beständen des Dentalmuseums, der andere aus der Sammlung Proskauer/Witt. „Es ist so wunderbar, wenn die verschiedenen Bestände und Sammlungen sich ergänzen – und unser Bild vervollständigen.“