Kreidezähne – das größte Geheimnis der Zahnmedizin?

Mit dem neuen Jahrtausend ist eine neue Erkrankung beschrieben worden, die in der wissenschaftlichen Nomenklatur als Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) bezeichnet und umgangssprachlich häufig Kreidezähne genannt wird. Sie geht auf Störungen während der Zahnentwicklung zurück. Diese Störung ist mit einer ungenügenden Rückresorption von Wasser und Proteinen aus den frühen Schmelzstrukturen verbunden. Es resultiert ein mindermineralisierter Schmelz. Dies führt zu einer gegebenenfalls unzureichenden mechanischen Belastbarkeit des Schmelzes, die wiederum zu Schmelzabsprengungen führt.

Erstmalig in der Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie bevölkerungsweit bei älteren Kindern untersucht, stellte sich damals direkt eine bemerkenswerte Verbreitung heraus: Bei 28,7 Prozent der 12-jährigen Kinder fand sich mindestens ein 6-Jahr-Molar oder Frontzahn mit MIH-Befunden. Jungen und Mädchen aus den alten und neuen Bundesländern wiesen statistisch gleiche MIH-Prävalenzraten auf.

Die Mehrzahl aller betroffenen Kinder zeigte auf begrenzte Opazitäten beschränkte Hypomineralisationen. Bei 5,4 Prozent der Studienteilnehmer waren ausgeprägtere MIH-Formen oder deren Therapiefolgen feststellbar. Auch hierbei waren die Prävalenzen bei Jungen und Mädchen aus den alten und neuen Bundesländern statistisch nicht signifikant unterschiedlich.

Aktuelle Prävalenz der MIH bei 15,3 Prozent

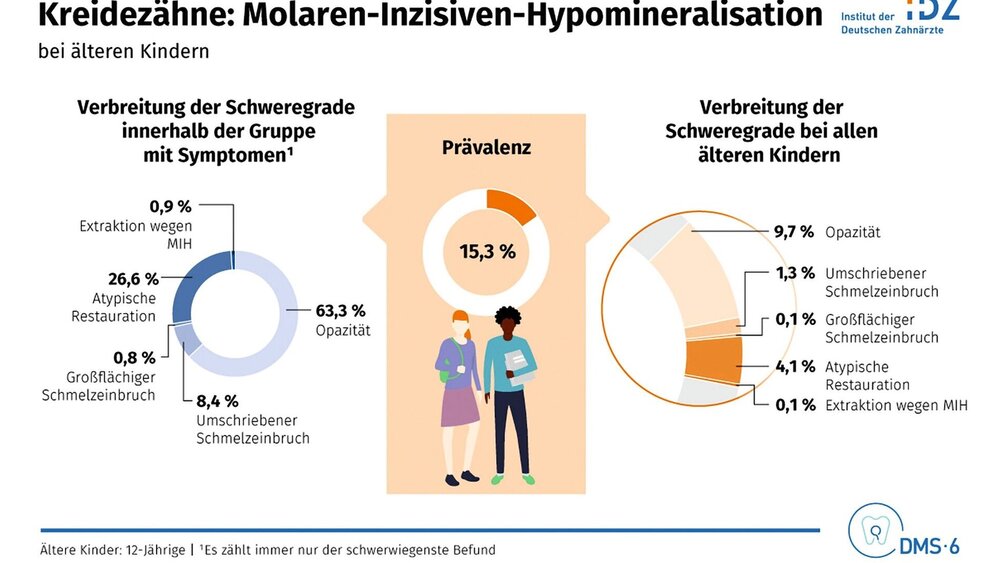

In der DMS • 6, acht Jahre später, stellten sich die Ergebnisse folgendermaßen dar: Die Prävalenz der MIH bei 12-jährigen, älteren Kindern liegt bei 15,3 Prozent (Mädchen: 13,7 Prozent; Jungen: 16,6 Prozent). Kinder mit hohem familiären Bildungsgrad waren häufiger betroffen. Überwiegend wurden milde Formen einer MIH im Sinne von begrenzten Opazitäten vorgefunden (63,3 Prozent). Knapp ein Zehntel zeigte Schmelzeinbrüche und bei gut einem Viertel der Betroffenen wurden bereits sogenannte atypische Restaurationen angefertigt, um die Defekte zu behandeln. Der Begriff atypische Restauration leitet sich von der für eine Karies untypischen Füllungslage ab. Dies ist auch ein differenzialdiagnostisches Kriterium zur Erkennung der Krankheit. Typische, kariesbedingte Füllungslagen sind M-O-D-Flächen, aber weniger vestibulär und/oder oral mit oder ohne Höckerersatz. Zahnentfernungen aufgrund von MIH kamen nur sehr selten vor.

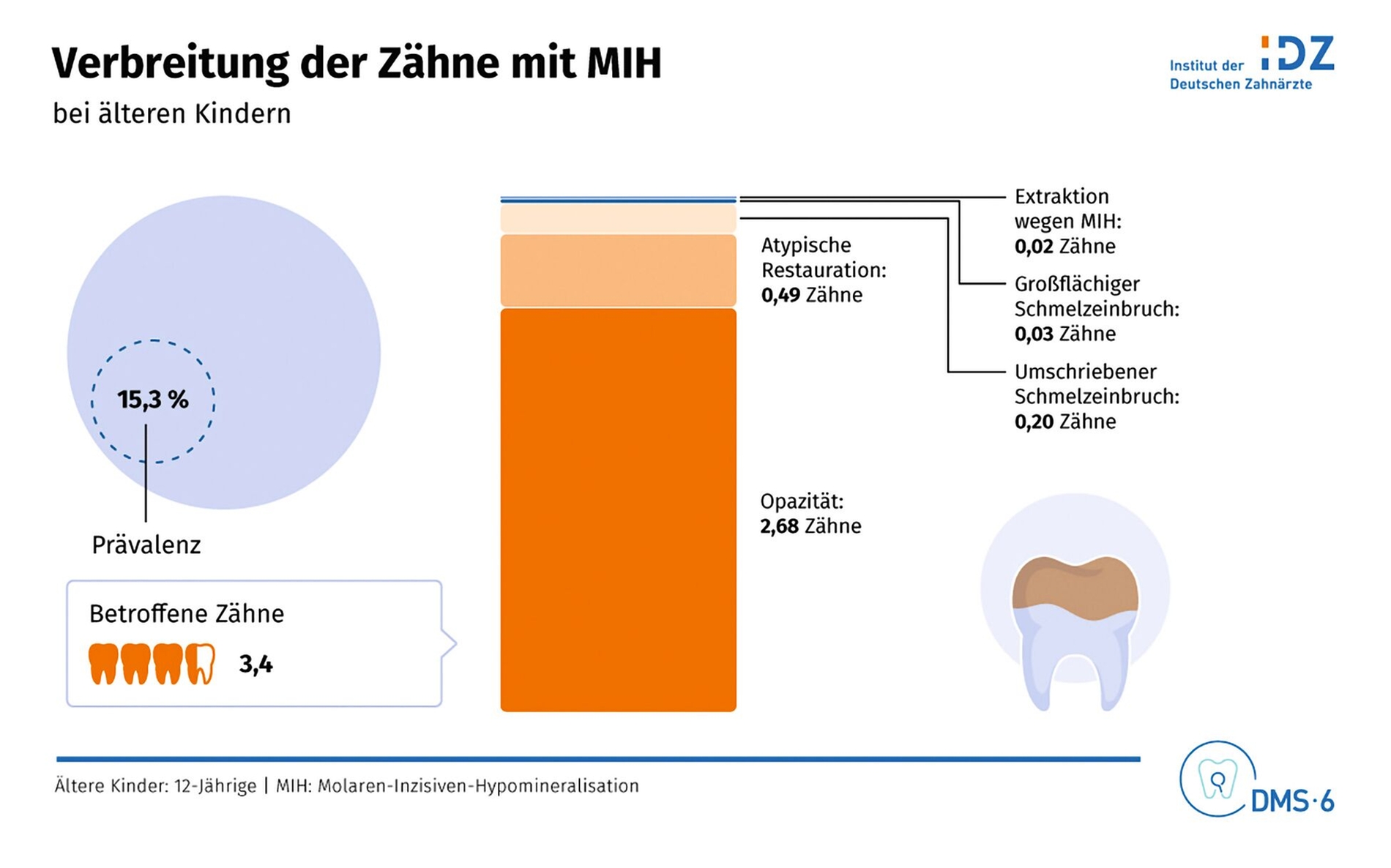

Durchschnittlich waren 3,4 Zähne betroffen

Prävalenz bedeutet, dass, sobald ein Zahn erkrankt ist, diese Person zählt. Damit ist keine Aussage über die Verbreitung getroffen. Der sogenannte Extent beschreibt die Anzahl der erkrankten Zähne. Bei MIH-Erkrankung sind durchschnittlich 3,4 Zähne betroffen. Wenn man bedenkt, dass es sich um eine Mineralisationsstörung handelt, die zum Zeitpunkt der Mineralisation der Sechsjahrmolaren stattfindet, also der perinatale Zeitraum bis zum ersten halben Lebensjahr, erscheint es plausibel, dass fast alle Zähne, die zu diesem Zeitpunkt mineralisiert werden, gleichsam gestört sind.

Der häufig geäußerte Verdacht, dass MIH-Zähne besonders kariesanfällig seien, hat sich in der DMS • 6 nicht bestätigt. Außerdem konnte nicht gemessen werden, dass Kinder mit einer MIH eine größere Beeinträchtigung ihrer mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität wahrnehmen. Dies galt weder für die Gesamtbeurteilung der Lebensqualität noch für die Einzeldimensionen Kauen, Geschmack, Schmerzen oder kosmetische Einbußen. Dies überrascht etwas, denn aus der Literatur ist auch bekannt, dass MIH-bedingte Sensibilitäten ausgeprägt sein können und sich unabhängig darstellen von der Schwere des Befundes. Das bedeutet, dass auch schon Zähne mit geringen Ausprägungen wie Opazitäten oder nur umschriebenen posteruptiven Schmelzeinbrüchen ebenso schmerz-sensibel sein können wie große Läsionen. Die aktuellen Ergebnisse passen sowohl zu regionalen Untersuchungen in Deutschland wie auch zur internationalen Datenlage, nach der weltweit von einer Verbreitung von 13 bis 14 Prozent ausgegangen wird.

Unterschiedliche Theorien zur Entstehung

Bedauerlicherweise ist die Ätiologie der MIH bisher nicht geklärt und so bestehen unterschiedliche Theorien zur Auslösung, denen man in epidemiologischen Studien nicht immer auf den Grund gehen kann. Im Gespräch sind jedoch unter anderem Weichmacher in Kunststoffen, vor allem Bisphenole. Hierzu forscht die LMU in München und es konnte gezeigt werden, dass Bisphenol A (BPA) die Biomineralisierung stören könnte. Die Biomineralisierung bei Zebramuscheln scheint ein wirksames Modell für die Untersuchung potenzieller MIH-bezogener Faktoren zu sein.

Denn im Jahr 2009 hatte der BUND eine Studie veröffentlicht, die eine Belastung von Beruhigungssaugern mit BPA zeigte. Es wurde auch gezeigt, dass BPA freigesetzt und im Speichel von Kleinkindern nachweisbar war. Die Europäische Union hat 2011 verfügt, dass Bisphenol A nicht zur Herstellung von Säuglingsflaschen aus Polycarbonat und nicht zur Herstellung von Trinkgefäßen und Flaschen aus Polycarbonat, die aufgrund ihrer auslaufsicheren Ausführung für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind, verwendet werden darf. In Beschichtungen und Lacken, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wird BPA noch eingesetzt. Allerdings ist ein Übergang von Bisphenol A auf folgende Lebensmittel nicht zulässig: Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung, Getreidebeikost, andere Beikost, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurden, sowie Milchgetränke und gleichartige Erzeugnisse, die für Kleinkinder bestimmt sind. Zwar ist das Bundesamt für Risikobewertung 2018 in einer Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen BPA und MIH besteht, aber es spricht nach wie vor doch auch einiges dafür.

Bisphenol A ist eine heiße Spur

Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Kinder, die im Rahmen der DMS V auf MIH untersucht wurden, noch Beruhigungssauger und Flaschen benutzt hatten, die zeitlich vor der EU-Verfügung lagen, also zu einem Zeitpunkt, als BPA noch verwendet werden durfte. Die MIH-Prävalenz zu diesem Zeitpunkt lag in Deutschland bei 12-Jährigen bei 28,7 Prozent. In der aktuellen DMS • 6 wurden dann Kinder untersucht, die vermutlich eher Beruhigungssauer und Flaschen benutzt haben, die nach der EU-Verordnung im Verkauf waren. Die MIH-Prävalenz lag dann bei 15,3 Prozent. Dies sind alles nur Hinweise und kein Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang. Aber es scheint eine interessante Spur zu sein, der weiter nachzugehen es sich offenbar lohnt. Hinzu kommt ein weiterer interessanter Befund aus der DMS • 6: Während 12-jährige Kinder ohne Migrationsgeschichte eine MIH-Prävalenz von 16,4 Prozent aufweisen, haben Kinder mit einer Migrationsgeschichte eine MIH-Prävalenz von lediglich 9,2 Prozent. Wie dieser Befund nun zu der aufgezeigten Spur passt, ist aktuell noch nicht vollständig geklärt.

Die DMS • 6 im Detail – alle Folgen

Bereits erschienen:

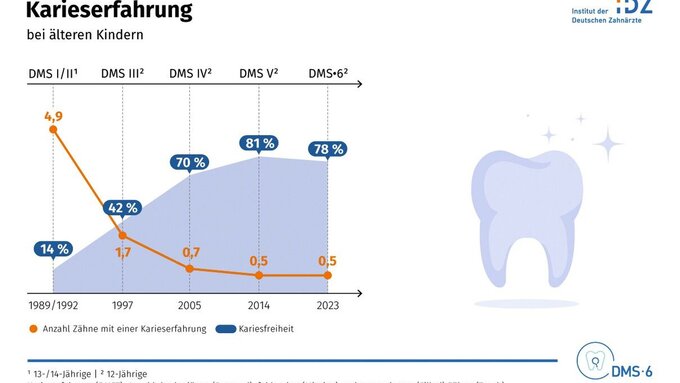

Teil 1 – Karies: zm 8/2025

Teil 2: Parodontalerkrankungen: zm 9/2025

Weitere Folgen:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: zm 11/2025

Migration: zm 12/2025

Zahnverlust: zm 13/2025

Fazit

In Deutschland ist jedes siebte Kind im Alter von zwölf Jahren von einer MIH betroffen. Diese Datenlage zur MIH bei älteren Kindern in Deutschland korrespondiert mit Daten aus regionalen Untersuchungen. Die Prävalenz liegt im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld.