Zahnverlust – früher die Norm, heute die Ausnahme

Zahnverlust stellt weltweit ein relevantes Public-Health-Problem dar, das sowohl funktionelle als auch psychosoziale Auswirkungen hat. Der Verlust natürlicher Zähne ist nicht nur ein Indikator für den Zustand der oralen Gesundheit, sondern reflektiert auch den Zugang zu präventiven und kurativen zahnmedizinischen Leistungen sowie soziale und gesundheitliche Ungleichheiten.

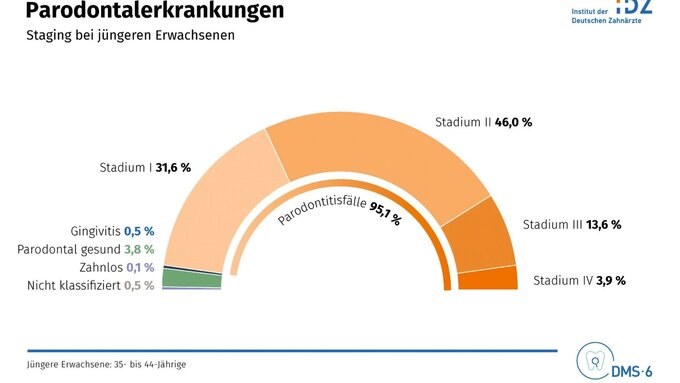

Die Ätiologie des Zahnverlusts ist multifaktoriell. Die beiden bedeutendsten Ursachen sind unbehandelte Zahnkaries und Parodontalerkrankungen. In jüngeren Altersgruppen ist Karies die dominierende Ursache, während Parodontalerkrankungen im mittleren und im höheren Lebensalter die Hauptursache für Zahnverlust darstellen. Darüber hinaus tragen weitere Risikofaktoren zum Zahnverlust bei. Dazu zählen insbesondere sozioökonomische Faktoren, Rauchen, systemische Erkrankungen und eine mangelnde Inanspruchnahme präventiver zahnärztlicher Leistungen. Die extraktive Therapie als Folge von Traumata, iatrogenen Komplikationen oder prothetischen Behandlungen stellt ebenfalls einen Anteil an der Gesamtzahl der verlorenen Zähne dar, ist jedoch im Vergleich zu Karies und Parodontitis nachrangig.

Weltweit große regionale Unterschiede

Zahnverlust ist weltweit verbreitet, wobei deutliche regionale Unterschiede bestehen. Laut einer Analyse der Global Burden of Disease Study (GBD) ist vollständiger Zahnverlust ein häufiges Leiden, insbesondere in älteren Bevölkerungsgruppen. Im Jahr 2019 wurde weltweit eine Prävalenz von circa 7,6 Prozent für vollständige Zahnlosigkeit bei Personen über 20 Jahren angegeben, mit deutlich steigender Prävalenz ab dem 60. Lebensjahr. In vielen Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen bleibt die Prävalenz von Zahnverlust trotz einer zunehmenden Verfügbarkeit zahnärztlicher Versorgung hoch. Hier sind oft mangelnde Prävention und ein eingeschränkter Zugang zur Behandlung die Hauptfaktoren.

In industrialisierten Ländern dagegen zeigt sich eine abnehmende Tendenz – durch systematische Prävention und Aufklärung. In Europa lassen sich insgesamt positive Trends beobachten, wobei erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern bestehen.

Daten aus der „European Global Oral Health Indicators Development (EGOHID)“-Studie sowie nationalen Gesundheitsstudien zeigen, dass Länder mit gut ausgebauten Präventionsprogrammen (zum Beispiel Skandinavien, Deutschland, Niederlande) deutlich geringere Raten an Zahnverlust aufweisen als Länder mit geringerer zahnmedizinischer Abdeckung (zum Beispiel Teile Süd- und Osteuropas). So lag laut Daten des Eurobarometers 2010 der Anteil zahnloser Personen im Alter von über 65 Jahren beispielsweise in Schweden bei unter 5 Prozent, während er in Rumänien oder Bulgarien über 30 Prozent betrug. Diese Unterschiede spiegeln sowohl die zahnmedizinische Versorgungslage als auch die gesundheitsbezogene Bildung der Bevölkerung wider.

Kontinuierlicher Rückgang in Deutschland

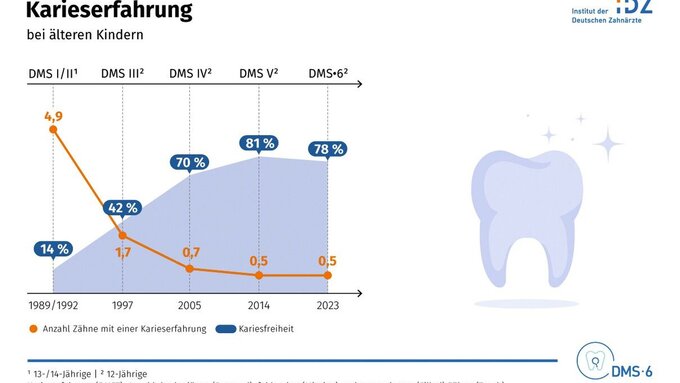

In Deutschland zeigt sich seit dem Beginn dieses Jahrhunderts ein kontinuierlicher Rückgang der Zahnverluste in allen Altersgruppen. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls wiesen jüngere Erwachsene noch fünf fehlende Zähne auf. Seit dem eingeschlagenen Paradigmenwechsel mit Prävention in allen Altersgruppen hat sich der Anteil der Zahnverluste kontinuierlich reduziert, heute fehlt in dieser Altersgruppe durchschnittlich ein Zahn. Im Vergleich zur vorletzten Erhebung im Jahr 2014 hat sich der Anteil nochmal halbiert. Insgesamt hat sich so die gesamte Karieserfahrung bei Erwachsenen seit 1989/1992 von 16,9 Zähnen auf 8,3 Zähne halbiert.

Bei den jüngeren Seniorinnen und Senioren ist der Rückgang der Zahnverluste noch deutlicher – und sie sind der wesentliche Faktor für den Rückgang der Karieserfahrung in dieser Altersgruppe überhaupt. 1997 fehlten jüngeren Seniorinnen und Senioren noch 17,6 Zähne, heute sind es 8,6 – erneut ein Rückgang um die Hälfte. Besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung der völligen Zahnlosigkeit, die bis ins Erwachsenenalter in Deutschland kaum noch vorkommt. Bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts war etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Seniorinnen und Senioren zahnlos. Überraschenderweise hat sich die völlige Zahnlosigkeit dann in der DMS-V-Untersuchung von 2014 auf 11 Prozent halbiert. Und dieser Trend hat sich fortgesetzt, so dass aktuell lediglich 5 Prozent in dieser Altersgruppe keine eigenen Zähne mehr aufweisen. Fast 7 Prozent sind sogar noch vollbezahnt.

Bildung ist ein entscheidender Faktor

Dabei unterliegen alle Maßzahlen zum Zahnverlust einem erheblichen Bildungsgradienten: Während in der hohen Bildungsgruppe 13 Prozent vollbezahnt sind, sind es 4 Prozent in der niedrigen Bildungsgruppe. Auch bei den fehlenden Zähnen haben jüngere Seniorinnen und Senioren aus der niedrigen Bildungsgruppe doppelt so viele fehlende Zähne (n = 11,4) wie jene aus der hohen Bildungsgruppe (n = 5,7).

Neben dem Bildungsniveau hat sich in den Analysen zur DMS • 6 eine Migrationsgeschichte ebenfalls als Risikofaktor für höheren Zahnverlust herausgestellt: Seniorinnen und Senioren mit Migrationsgeschichte wiesen durchschnittlich anderthalb mehr fehlende Zähne auf als jene ohne Migrationsgeschichte (9,8 fehlende Zähne versus 8,3). Bei der völligen Zahnlosigkeit liegt die Prävalenzratio bei 2,4. Das bedeutet, dass Seniorinnen und Senioren mit Migrationsgeschichte mehr als doppelt so oft zahnlos sind wie Gleichaltrige ohne Migrationsgeschichte (9,1 Prozent Zahnlosigkeit versus 3,8 Prozent).

Die Vermeidung von Zahnverlust kann man als eine spät-sekundärpräventive Maßnahme bezeichnen beziehungsweise als Erfolg ansehen, die sich bei beiden Parametern, dem Einzelzahnverlust wie dem totalen Zahnverlust, über einen langen Zeitraum beobachten lässt.

Und das führt auch zu einem erheblichen Wandel, was die Verbreitung des Zahnersatzes angeht: Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts überwogen bei Betrachtung der Leitversorgung mit knapp 60 Prozent bei Seniorinnen und Senioren die unterschiedlichen Arten des herausnehmbaren Zahnersatzes inklusive Totalprothesen und etwa 35 Prozent wiesen festsitzenden Zahnersatz auf. Mittlerweile hat sich das Verhältnis umgekehrt: In der DMS • 6 hatten 65 Prozent in dieser Altersgruppe festsitzenden Zahnersatz, darunter 17 Prozent lediglich Kronenversorgungen. Knapp 30 Prozent besaßen herausnehmbaren Zahnersatz, darunter 11 Prozent totalen Zahnersatz.

Der positive Trend setzt sich fort

In der Seniorenaltersgruppe können naturgemäß noch keine Erfolge der Primärprävention erwartet werden; darum ist der Anteil kariesfreier Personen dort auch vernachlässigbar. Durch die sekundären Präventionserfolge kann jedoch eine ausgeprägte Morbiditätskompression festgestellt werden, nach der der generelle Mundgesundheitsstatus der Seniorinnen und Senioren in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren erheblich zugenommen hat und das orale Alter schätzungsweise um zehn Jahre abgenommen hat.

Denn bereits in der Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie von 2014 entsprach die Mundgesundheit der 75- bis 100-Jährigen in den zentralen Parametern „Karies- und Parodontitiserfahrung“ sowie „Zahnlosigkeit“ in etwa dem Mundgesundheitszustand der 65- bis 74-Jährigen zum Zeitpunkt der DMS IV von 2005. Gleichzeitig hatte sich die Mundgesundheit im jüngeren Seniorenalter kontinuierlich verbessert. Diese Tendenz ist weiterhin zu beobachten und hat in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich an Dynamik gewonnen – mit allen Konsequenzen, die das für die alterszahnmedizinische Versorgung in Deutschland mit sich bringt.

Fazit

Zahnverlust bleibt trotz rückläufiger Tendenzen ein relevantes Gesundheitsproblem mit erheblichen Auswirkungen auf die Lebensqualität. Die Ätiologie ist klar durch Karies und Parodontalerkrankungen dominiert, wobei soziale und verhaltensbezogene Risikofaktoren eine zentrale Rolle spielen. In Deutschland ist seit Jahren ein deutlicher Rückgang des Zahnverlusts in der gesamten Bevölkerung zu verzeichnen, was zu einer systematischen Veränderung beim Zahnersatz geführt hat; doch besteht weiterhin Handlungsbedarf in der Reduktion sozialer Ungleichheiten.