„Der kleinste Adriaen van Ostade der Welt“

Das Dentalmuseum macht natürlich auch in Öl, Hunderte, Tausende und mehr großformatige Gemälde und Kunststiche, durch die Zeit – daneben aber eben auch größte Handwerkskunst im kleinsten Format. Mit ihrer eigenen Geschichte: Die Kunstform der Miniaturmalerei – außergewöhnlich kleine Bildgröße, meisterhafte Feinarbeit – hat ihren Ursprung in aufwendig illustrierten (illuminierten) Handschriften, vor allem religiösen Texten, des Mittelalters, später entwickelte sie sich zu einer eigenständigen Gattung (besonders beliebt in der Porträtkunst des 16. bis 19. Jahrhunderts).

Technisch ausgeführt wurde sie meist auf Materialien wie Elfenbein – später auf in Scheibchen gesägten Stoßzähnen von Elefanten –, Pergament, Kupfer oder Holz. Gemalt wurde mit feinsten Pinseln, oft unter einer Lupe, wobei Deckfarben, Öl oder Tempera-Farben verwendet wurden. Die Herausforderung bestand darin, en miniature bei höchster Präzision eine überzeugende Komposition und Atmosphäre zu erzeugen. Also in kleiner Form trotzdem die ganze, große Geschichte zu erzählen.

Verwendet wurden die Miniaturbilder als Andachtsbild, als private Schätze und Porträts – Auftraggeber waren dann der Adel und das gehobene Bürgertum –, als Dokumentation berühmter Werke oder auch für wissenschaftliche Zwecke. Man konnte sie mitnehmen und besitzen. Spekulativ bleibt die konkrete Motivation bei unserem (nachgemalten) Kunstwerk: Warum eine Kopie des Zahnbrechers? Fingerübung während der Ausbildung, als Geschenk für einen Kollegen, ein privater Sammler, zur Verbreitung eines größeren Gemäldes?

Für den (Dental-)Historiker bieten sie Einblick in vergangene Epochen. Sie laden uns ein, näher heranzutreten, genauer hinzusehen und ein kleines Universum an Details zu entdecken. In Haeslers Worten: „Die Miniatur fordert uns ganz anders heraus in der Betrachtung.“

Und in jedem Fall ist jede reproduzierte Miniatur eine Hommage ans Original.

Und wie müssen wir nun das Original lesen?

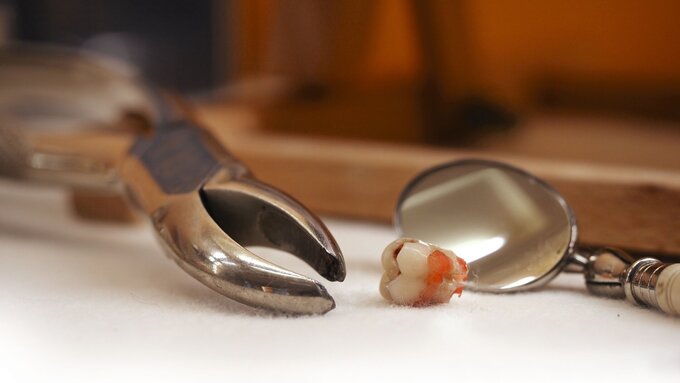

„Der Zahnbrecher“ von Adriaen van Ostade (an anderer Stelle auch „Ein Barbier zieht einen Zahn“), datiert auf die 1630er-Jahre, heute im Kunsthistorischen Museum in Wien, zeigt eine Zahnextraktion in einer Barbier- oder Wundarztstube. Das Original ist insofern ein typischer van Ostade, als dass es ein Genrebild ist, also das Alltagsleben abbildet. Die Schilderung der Lebensumstände der Bauern und Bürger in ihren landschaftlichen Arbeits- und Wohnumgebungen ist charakteristisch für die „Sittenmalerei“ des 17. und 18. Jahrhunderts.

Und so malte Ostade dann eben Trinker, Spieler, Raucher, Quacksalber, Tänzer, Raufereien, Dorfszenen. Seine Hauptwerke tragen Titel wie Der Leierkastenmann und die Bauerngesellschaft in Berlin, Das Innere einer Hütte, Die Bauern in der Schenke in München, Der Quacksalber in Amsterdam, Bauernfest in Petersburg oder Das Atelier des Malers in Amsterdam.

Maltechnisch muss noch auf den dramaturgischen „Chiaroscuro-Effekt“ hingewiesen werden – mit dem, hier durch das von links einfallende Licht, die zentrale Handlung ausgeleuchtet wird. Der Effekt („chiaroscuro“ italienisch für „hell-dunkel“)bezeichnet in der bildenden Kunst die bewusste Verwendung von Licht und Schatten, um Tiefe, Volumen und Ausdruck zu erzeugen.

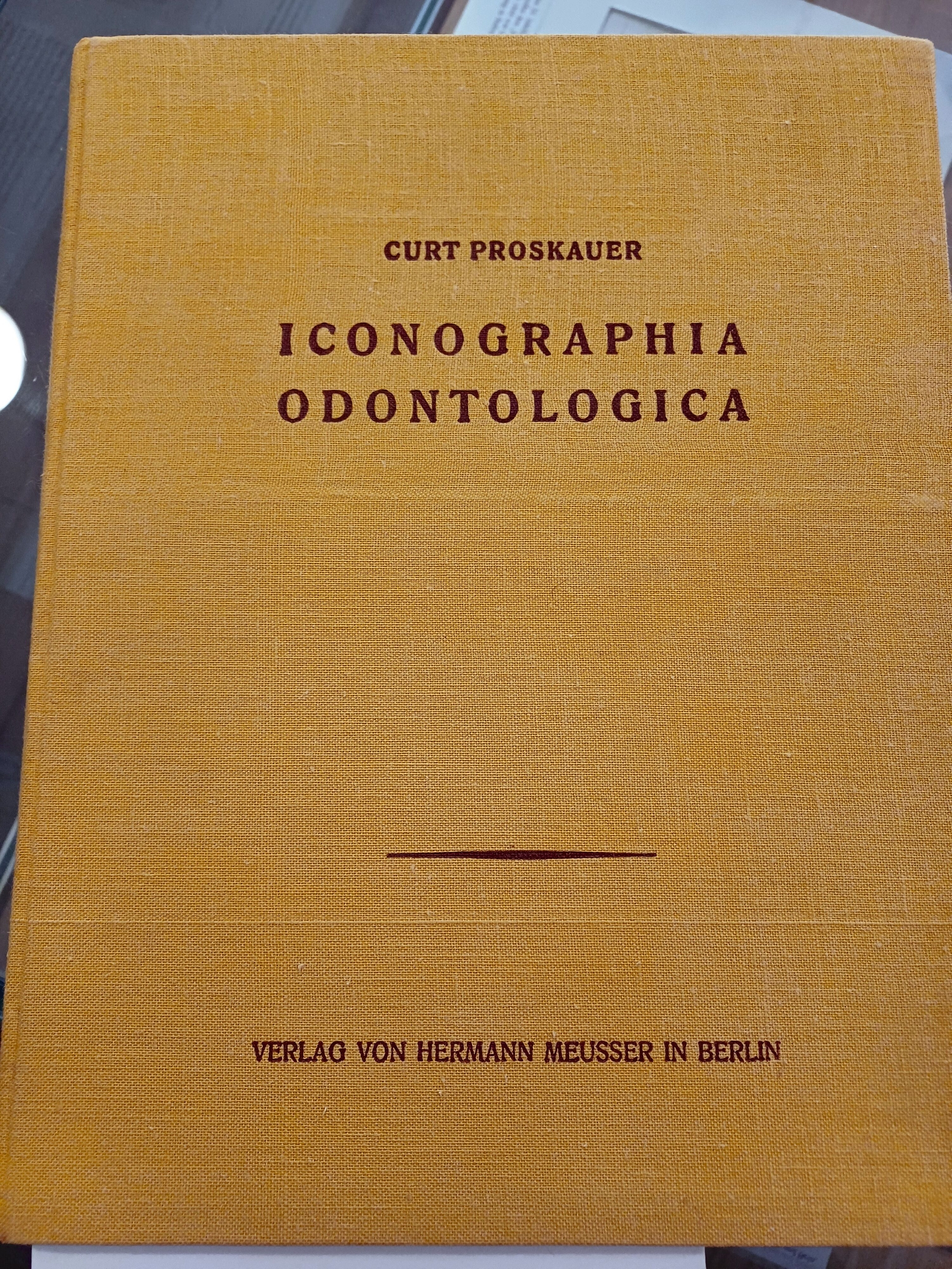

Eine Trilogie aus Miniaturbild, van Ostade und Proskauer

Das Dentalmuseum würde seinem Anspruch nicht gerecht, wenn nicht auch die entsprechende Literatur vor Ort wäre. Haesler kommt sogleich mit dem passenden Buch um die Ecke, der „Iconographia odontologica“ von Curt Proskauer. Dessen Opus magnum aus dem Jahr 1926 ist eine Bildgeschichte der Zahnmedizin von der Antike bis zur Gegenwart. Darin auf Seite 42 findet sich ein Schwarz-Weiß-Druck des Zahnbrechers (Abbildung links), weiter hinten eine detaillierte Bildbeschreibung.

So ergänzen sich die einzelnen Sammlungen wieder untereinander und dechiffrieren und erklären sich gegenseitig. Und machen die Miniatur zum exklusiven Museumsschatz. Haesler: „Wir haben hier den kleinsten Adriaen van Ostade der Welt!“