„Ich mag Dentisten“

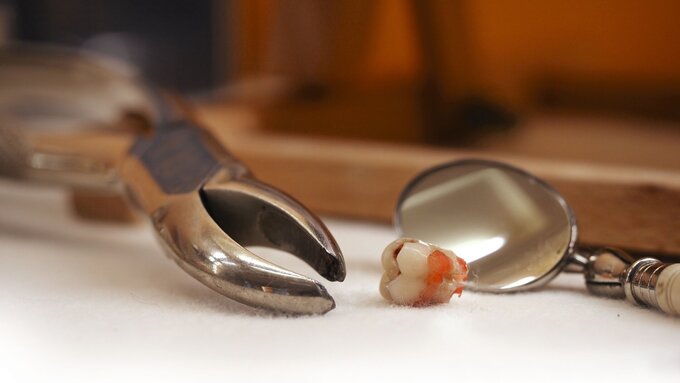

Die Zschadraß’sche Ahnengalerie verein(nahm)t sie alle: Zahnreißer, Gebissarbeiter, Baader, Barbiere, Quacksalber, Wundärzte, Zahnkünstler, Laienbehandler, Zahntechniker, Dentisten und Zahnärzte. Die Episode der Dentisten in Deutschland ist eigentlich auserzählt: von der Einführung der Kurierfreiheit im Norddeutschen Bund über den Verband der Dentisten im Deutschen Reich – der Etablierung des Dentistenberufs – bis zur „Lösung der Dentistenfrage“ [Prof. Dominik Groß in der zm 22/2015] in der jungen Bundesrepublik durch das Zahnheilkundegesetz 1952.

Wer sich ein bisschen feiner erinnern will, findet etwa den Dreiseiter „Der Beruf des Dentisten in der Zahnheilkunde“ von Kirstin Zähle aus 2006, bebildert mit Exponaten aus dem Dentalmuseum, unter anderem mit einer Schautafel aus der Sammlung Draeger. Dort arbeitet sie heraus, wie sich die Dentisten von (zuerst fachfremden) groben Handwerkern zu einer professionellen Berufsgruppe entwickelt haben, seit 1920 mit staatlicher Dentisten-Prüfung nach zweijähriger Fachschullehre – ohne medizinisches Wissen. Und wie sie dennoch zu einer Säule der Versorgung wurden, da sie oft „dieselben Behandlungen“ durchführten. Und wie in der Folge die „große Kluft“ zu den studierten Zahnärzten entstand. Und wie nach dem Krieg der Konflikt und Dualismus überwunden wurden: Mehr als 15.000 Dentisten buchten bis Ende 1953 den erforderlichen 60-stündigen Fortbildungskurs, um Zahnarzt zu werden. Lange her.

Der österreichische Sonderweg

Aber wussten Sie, dass man in Österreich noch bis zum 31. Dezember 1975 die Dentistenprüfung ablegen konnte? Und dass dort auch Dentisten zahnmedizinische Tätigkeiten ausgeübt haben? Und dass Dentisten die Berufsbezeichnung „Zahnarzt (Dentist)“ führen durften, bis diese Praxis 2005 durch EU-Recht unterbunden wurde? Und dass 2011 „die Österreichische Zahnärztekammer 4.722 Mitglieder, davon 3.194 Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 1.480 Zahnärzte und … 48 Dentisten“ (wikipedia) zählte?

Die Ausbildung bestand aus einer Zahntechniker-Lehre plus anschließender Spezialausbildung an einem Dentistischen Institut, samt Dentistenprüfung. Somit war Dentist einer der wenigen ärztlichen Berufe, in dem man keine akademische Ausbildung nachweisen musste.

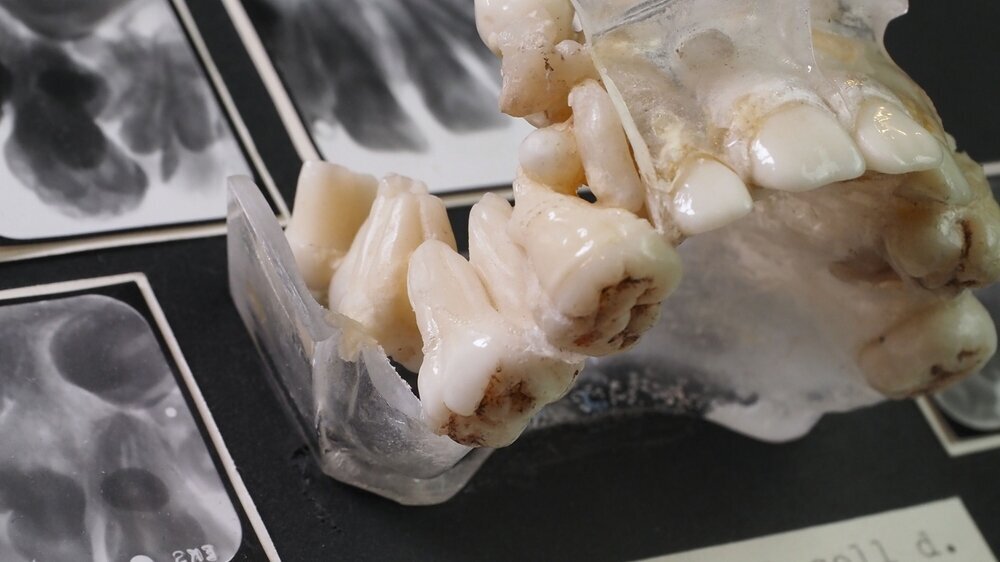

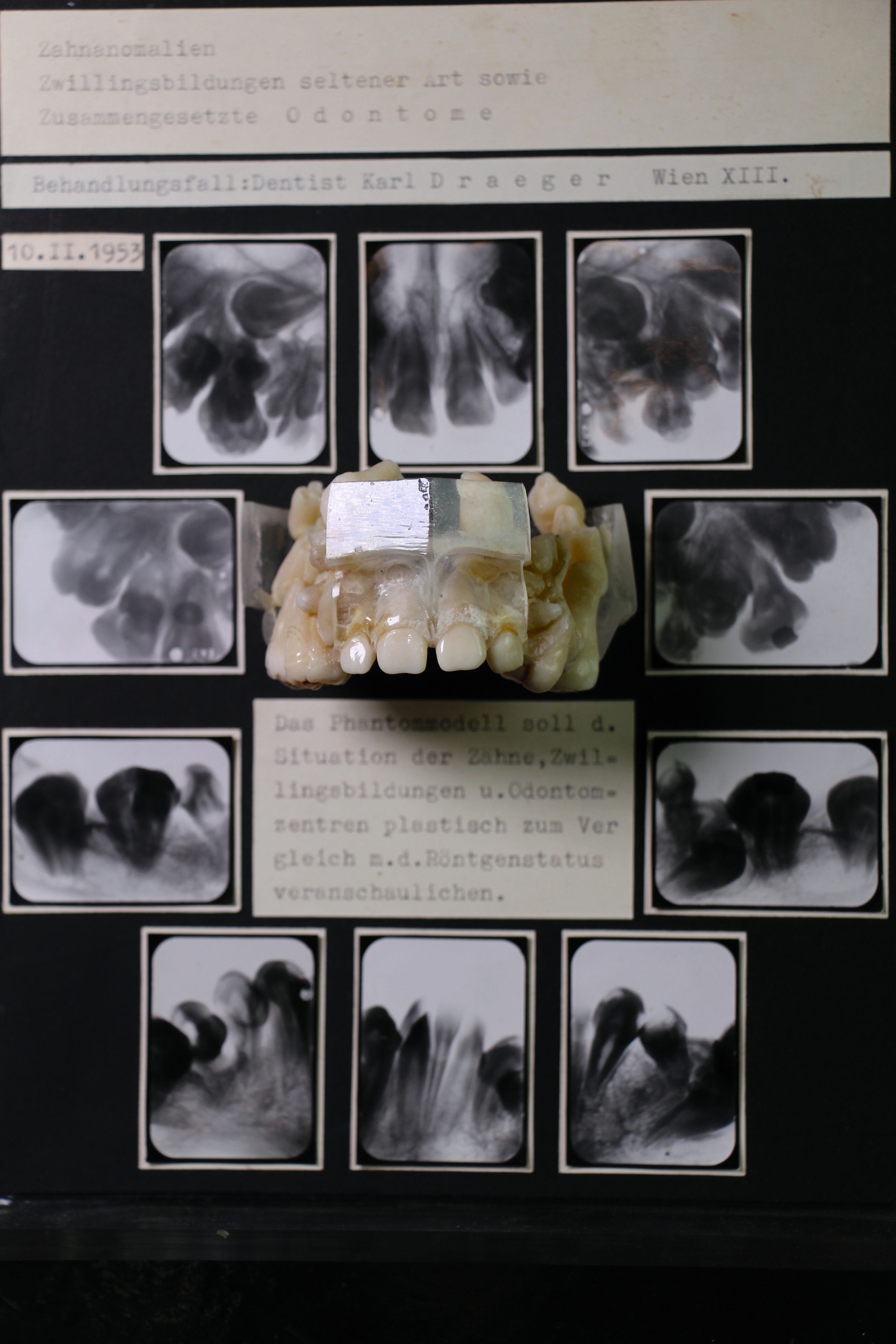

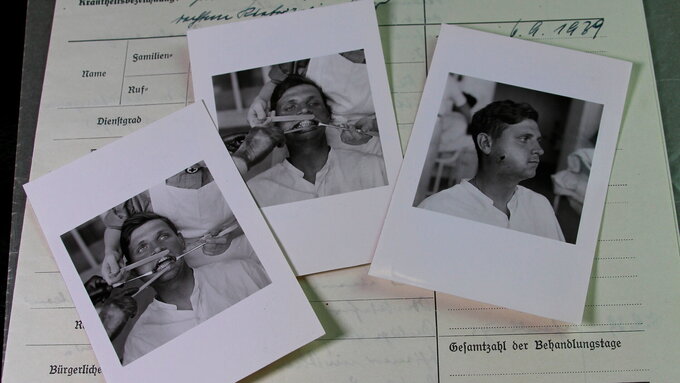

Jedenfalls wird auch Karl Draeger, er lebte in Wien, eine solche Ausbildung durchlaufen haben, bevor er „vermutlich selbst in der Dentistenausbildung tätig wurde“, sagt Museumsleiter Andreas Haesler. Auch wenn detaillierte Lebensdaten fehlen, kann er aus Draegers Korrespondenz die Entstehung der Schautafeln auf etwa 1925 bis 1975 datieren. Ausgehend von Röntgenbildern, die ihm „aus halb Europa“ geschickt wurden, hat Draeger über Jahrzehnte die Tafeln mit den Zahnanomalien nachgebaut, anfangs (bis etwa 1950) montierte er sie auf Pappe, später auf Glas.

Haesler sagt: „Ich bewundere diese einzigartige handwerkliche Präszisionsarbeit. Und den Fleiß.“ Stundenlang könne er sich ansehen, wie Draeger die damals bekannten Krankheitsbilder für die studentische Ausbildung nachgebaut und damit anschaulich gemacht hat. Für ihn Ausweis der hohen Qualität der dentistischen Ausbildung. Insgesamt sind es über 15.000 Zähne, verteilt auf über 1.000 Tafeln.

„Ein Schatz ohne Vergleich in der Welt“

Vermutlich muss man – wie Haesler – selbst Zahntechniker sein, um mit solch einem Kennerblick und der daraus resultierenden Hochachtung die Handwerkskunst und die (damalige) Fortschrittlichkeit der Draegerschen Schautafeln würdigen zu können. Es ist diese Mischung aus eigener Berufserfahrung und jahrelanger leidenschaftlicher Kärrnerarbeit in den Katakomben des Dentalmuseums, die seine Wertschätzung bestimmt und ihn – über so viele Exponate – immer wieder sagen lässt: „Ein Menschheitsschatz!“